新年度が始まって約半月が過ぎ、本格的に授業や学級経営もスタートした。全国の学校で校内研修の講師を務める(株)先生の幸せ研究所の組織開発コンサルタントの大野大輔氏が、ゴールデンウィーク前後までの校内研修としてお勧めするのが、学校全体や学年で取り組むカリキュラムマネジメント(以下、「カリマネ」)だ。「難しそう」「よく分からない」と敬遠されがちなカリマネだが、大野氏は「学びの質が高まる」「1年の見通しが持てて楽になる」「学習のスリム化につながり、先生の余白ができる」と推奨する。

――「カリマネは難しい」「カリマネって何?」と思っている教員も多いと思います。

カリマネには3つの側面、つまり①カリキュラムデザイン(教科横断的な視点で組織的に配列すること)②PDCAサイクル(教育課程の編成、実施、評価、改善の一連のサイクルを確立すること)③人的・物的資源の活用(必要な学校内外の資源を効果的に組み合わせること)――があります。

新年度の校内研修でぜひ取り組んでみてほしいのが、①の「カリキュラムデザイン」なのですが、これが「難しい」「どうやってやればいいのか分からない」という話をよく耳にします。

私は研修などで皆さんにカリキュラムデザインについて説明するとき、「各教科の単元を『つなぐ(関連)』『いかす(活用)』『まとめる(統合)』ことで、プロジェクト化していくこと」だと説明しています。

「つなぐ」は、知識や体験などをつなぐことです。「いかす」は、身に付けた資質・能力を活用することです。「まとめる」は、プロジェクトテーマでまとめて、一つの箱の中に入れていくイメージです。

例えば、「○○市の観光大使になろう」というプロジェクトの箱をつくったとします。国語の手紙を書く単元があるとしたら、これを国語単独でやるのではなく、総合的な学習の時間に来てくれたゲストティーチャーにお礼の手紙を書くことと、まとめて行うことが考えられます。

他にも、国語では班で意見をまとめたり、クラスのみんなで決めたりするような、話し合いの単元があるとしたら、例えば総合的な学習の時間の「どうやって観光イベントを成功させるか」を話し合う時間にまとめることも可能です。

こうして各教科の単元をまとめて「プロジェクト化」していくことによって、これまで重複していたことを減らすことができ、学びのスリム化につながります。

――カリキュラムデザインは、具体的にはどのように進めていけばできるのでしょうか。

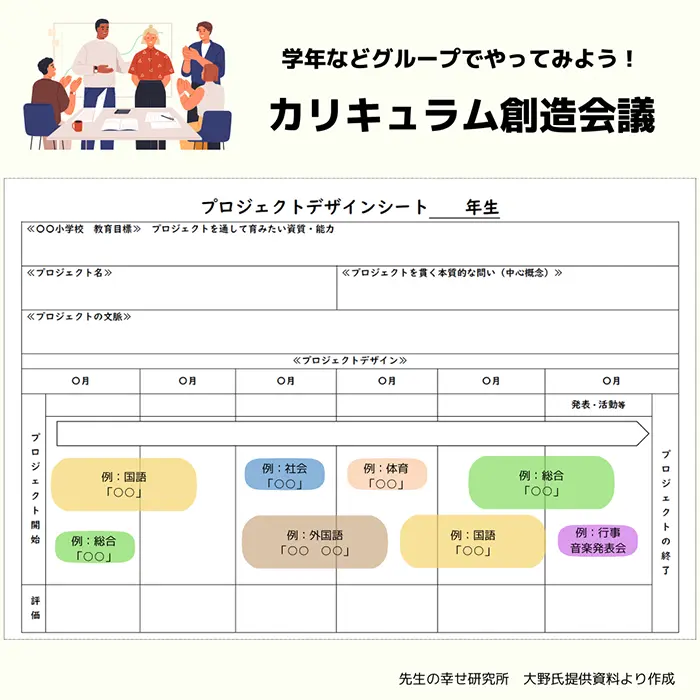

まずはやってみることが大切なので、今回は3ステップでできる簡易なやり方を、私が研修で活用している「プロジェクトデザインシート」を参考に説明します。

まず、ステップ1が、グランドデザイン(全体計画)を描くことです。これは、いわゆる学校教育目標を実現するための見取り図なので、4月の段階ですでにできている学校がほとんどだと思います。「プロジェクトデザインシート」で言うと、一番上の欄にある≪○○小学校 教育目標≫のところです。

ステップ2は、プロジェクト化するにあたって、何を重点にするかテーマを決めることです。シートの≪プロジェクト名≫と≪プロジェクトを貫く本質的な問い(中心概念)≫のところです。

最初に示した例で言うと、≪プロジェクト名≫が「○○市の観光大使になろう」で、≪プロジェクトを貫く本質的な問い(中心概念)≫が「新しい価値の創造は、多様な人をつなぎ、地域の幸福度を高める」のようなものをイメージしてみてください。

そして、最後のステップ3で、そのテーマにまとめることができそうな単元や行事をどんどん出していきます。シートでは≪プロジェクトデザイン≫のところです。

年間の単元配列表や教科書を俯瞰(ふかん)的に見ながら、まずは模造紙などに、まとめることができそうな単元や行事を書き出し、最終的にデザインシートに時系列に整理してみてください。

――この3ステップならば、できそうな気がしますね。

プロジェクト化は、みんなでやれば、実はすごく楽しいし、難しくもありません。この「みんなでやる」というのが重要です。

中学校はもともと教科担任制ですし、小学校でも高学年は教科担任制になりつつあります。ですから、学年や学校全体で集まってやらないと、カリキュラムデザインをしにくい場合が多いです。

私はこの時間を「カリキュラム創造会議」と呼んでいます。ゴールデンウィーク前後ぐらいまでにこうした校内研修を実施し、みんなで一緒に考えることで、1年間の見通しを持つことができ、後々が楽になります。

――カリキュラムデザインでプロジェクト化することには、どんなメリットがありますか。

中心概念を習得できる一番の方法は、このプロジェクト化だと私は思っています。中心概念をいろんな教科の単元を通して活用・発揮しながら学んでいくことで、深い学びとなり、結果的に目指す資質・能力が身に付きます。

また、プロジェクト化には、教科だけでなく「行事」も一緒に組み込むことをお勧めしています。通常、学校行事は授業時数にカウントされません。しかし、例えば運動会や音楽会なども、カリキュラムデザインでプロジェクト化することで、授業時数としてカウントすることも可能な場合が出てきます。これにより、カリキュラムオーバーロードの解消にもつながります。

例年行っている出前授業なども、カリマネの3つの側面の一つである「人的・物的資源の活用」の観点で、プロジェクト化として「まとめる」ことができるかもしれません。全て一貫して「学びの文脈をつくる」ことで、子どもたちにとって必然性が高まっていきます。

重複して学んでいたものを減らしていくことで、子どもたちに時間を返していきましょう。そしてそれは、先生たちの余白をつくることにもつながります。

――この研修は、どのぐらいの時間を設定しておけばいいでしょうか。

60分~90分程度、確保しておけば十分かと思います。

もちろん全部をプロジェクト化する必要はありません。1学期に1プロジェクトぐらいでいいと思います。

多教科でプロジェクト化するのが難しければ、まずは2教科だけのミニプロジェクト化から始めてみると、ハードルも低くなり、トライしやすいと思います。

例えるならば、カリキュラムデザインは「おふくろの味」だと思っています。高級なフランス料理のフルコースなんて作らなくていいので、その学校ならではの教育を実現していく「おふくろの味」のようなカリキュラムを、みんなでワクワクしながらデザインしていきたいですね。