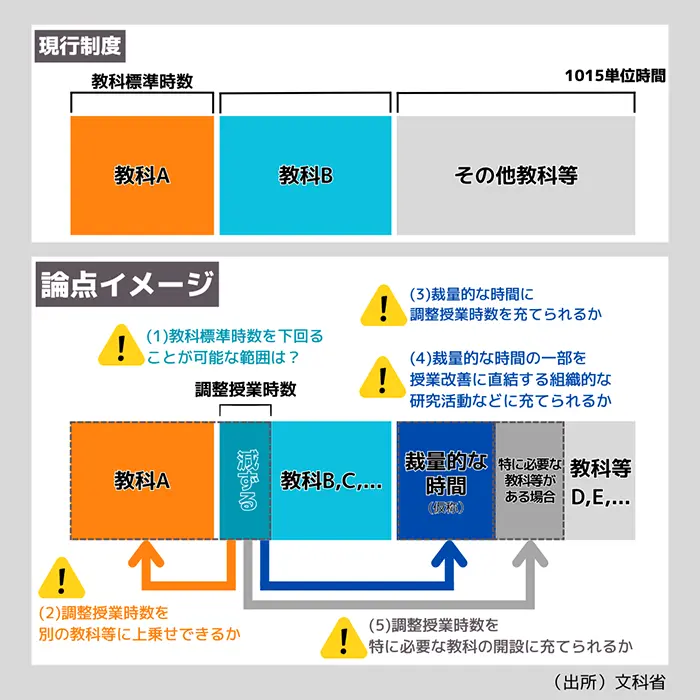

「このニュース、どう思う?」――。日々報道される教育ニュースについて、学校現場の教員目線で語るコラム「職員室の立ち話」。現在、中教審の特別部会では、次期学習指導要領の方向性について話し合われています。審議事項の一つである「柔軟な教育課程の編成」を実現するため、どこの学校でも授業時数の中に「裁量的な時間(仮称)」を設けられるようにすることが提案され、話題になっています。学校現場の反応はどうなのか、現職教員に話を聞きました。

今日の話題

今日はこの人と立ち話

岩手県公立小学校 古舘良純教諭

皆さんは「裁量的な時間」ができるとなると、どう思いますか。「また面倒なことが下りてきそう」、それよりも「要らないことが減る方がいい」と思う人の方が多いのではないでしょうか。

現状では、裁量的な時間が設けられたとしても、それを喜んだり、ちゃんと生かせたりする学校はとても少ないだろうし、より格差が広がるだけだと思います。やりたいことやビジョンがない状態で裁量的な時間が与えられても「この時間、どうする?」となる学校が多いのではないでしょうか。

今まで、言われたことを言われた通りに、言われた時間通りにやってきた学校は、「自由に使っていいよ」と言われた時に「何をしたらいいの?」と思考停止になります。だったらやることが決められていた方がいいとさえ思ってしまう。

これまでも「総合的な学習(探究)の時間」や、小学校の「生活科」は、いわば「裁量的な時間」として国から示されたはずでした。しかし、現状はどうでしょう?

例えば、小学2年生の生活科では判を押したようにトマトの観察をしていませんか。総合的な学習の時間は、林間学校や修学旅行の計画を立てる時間、地域に関する調べ学習に使われていないでしょうか。

生活科は、理科や社会という教科の縛りを取り払って、もっとダイナミックに学ぼうと始まったはずでした。総合的な学習の時間は学習内容が学校によって異なり、教科横断的に多様なことを学ぶ時間のはずです。

それなのに「隣の学校は何やっているの?」「昨年、何やっていたの?」と結局、前例踏襲になっていないでしょうか。

だから次期学習指導要領において、どの学校でも裁量的な時間が設けられるようになったとしても、いつの間にか「2年生の生活科はトマトの観察」のようなスタンダードが出来上がって、毎年繰り返していくことになるのではないかと、正直、悲観的になってしまいます。

私は裁量的な時間を設けるよりも、まず国が学校長に向けて「地域の実態に合わせて、学校教育目標を必ず見直すこと」という「お達し」を出してくれた方が、よっぽど学校が変わると思います。

学校教育目標はその学校のビジョンのはずなのに、何十年も変わっていないという学校がざらにあります。もしそういう通知が来れば、「学校教育目標を変えるとしたらどうするか?どんな学校にしたいか?子どもにどんな力を育てたいか?」といったことを、みんなで考えるようになります。結果、ボトムアップで学校は変わっていくはずです。

例えば、サッカーでは、監督が代わればガラッとシステムが変わります。でも、学校は校長が変わってもほとんど変わりません。学校も“健全な”トップダウンで、時代に合わせて必要なことを取り入れながら変わっていくべきだと、私は考えます。

【プロフィール】

古舘良純(ふるだて・よしずみ) 岩手県公立小学校教諭。1983年岩手県生まれ。初任地の千葉県で11年間過ごし、2019年度に岩手県教諭として採用。菊池道場岩手支部代表、バラスーシ研究会所属。著書に『臆病者の学級経営』(東洋館出版社)、『小学6年担任のマインドセット』(明治図書出版)など多数。Voicy「教室のミカタ」も人気。