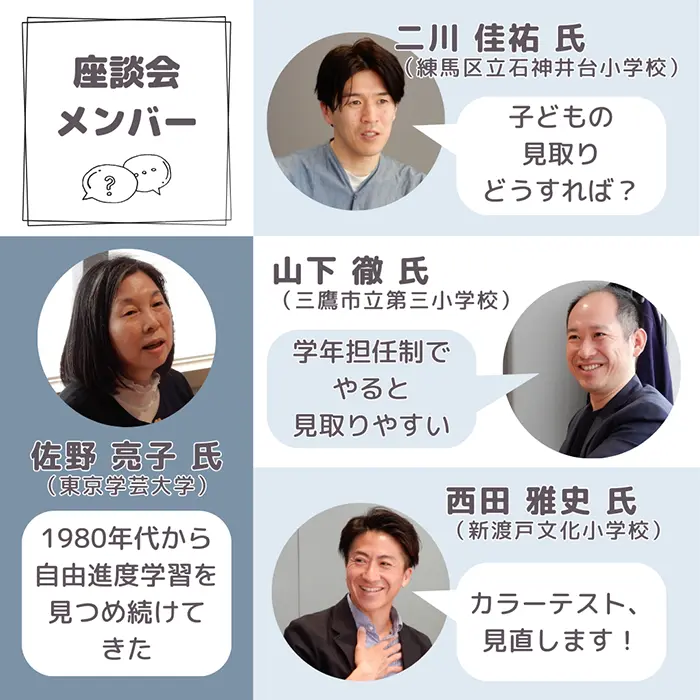

自由進度学習を実践する3人の教員(山下徹教諭、二川佳祐教諭、西田雅史教諭)と、1980年代から自由進度学習を見つめ続けてきた東京学芸大学の佐野亮子講師が、「自由進度学習のモヤモヤ」を語り合う座談会。(中)では、子どもの見取りや評価が話題に上った。自由進度学習では、子どものどのような姿に着目し、教師はどんな支援をすればいいのだろうか。そして「自由進度学習では、カラーテストで点が取れない」といった学力保障に関する悩みや不安について、佐野氏はどう答えたのか――。(全3回の第2回)

――二川教諭は「どうやって子どもを見取るか」について、モヤモヤを抱えているそうですね。

二川 私は昨年度の2学期から、学校全体で自由進度学習に取り組んできました。子どもたちの学びへの意欲が高まったり、子どもの興味関心への理解が進んだりするなど、手応えは感じています。

ただ、子どもの何を価値付けていけばいいのか、何をフィードバックしていけばいいのかというところが、まだ定まっておらず、どうやって子どもを見取ればいいのかというところにモヤモヤしています。

山下 本校では、2年前から学年担任制になり、学校全体で自由進度学習に取り組んでいます。

私自身が自由進度学習に取り組み始めたころは一人でやっていたのですが、現任校で、学年みんなで取り組み始めたことで、ものすごく視野が広がったと感じています。自分一人でやる自由進度学習とは、まったく違う世界だったんです。

二川先生のモヤモヤである見取りについても、随分とクリアになってきました。

まず、進め方に関して、学年の先生たちで「どうするか」とよく話します。例えば、その単元で大事なことや、最低限分かっていてほしいことを話し合った上で、どういうプリントをつくるかといったことを考えていきます。

学年の先生たちで話し合って、認識を合わせていることで、評価の3観点に関しても、みんなで意識して見られるようになってきていると思います。

佐野 自由進度学習を巡る質問でよく出るのは、見取りや評価をどうするかということです。

私がこれまで学校の先生たちと一緒につくってきた、愛知県東浦町立緒川小学校(※【自由進度学習・座談会(上)】参照)を由来とする単元内自由進度学習は、教材を先生たちが作るということ、そして単元が始まるまでに全て用意するというのが特徴です。ですから、事前に時間もエネルギーもかかります。

これをデメリットという人もいるけれども、私はそうは思いません。あくまでも、この方法の特徴だと思っています。

事前にエネルギーがかかるのは確かですが、学習が始まってうまくいっていれば子どもたちが自走していくので、先生たちが直接的に関わらなくてもよくなっていきます。つまり、子どもたちが先生の手から離れるのだから、授業中は「子どもたちがどういうふうに学ぶのか」を、意識して見ていただきたい。

すると、こういう学習が合っていて、喜々としてやっている子が見えてきます。そういう子は、想定よりも大幅に短い時間で学ぶでしょうから、先生が発展学習を用意しておく必要があります。

学んだことをうまく活用し、やりがいのある、ちょっとハードルが高めの面白い発展課題をどれだけ用意できるかということも、先生たちの非常に重要な仕事です。

また、課題をやっている中で、つまずいている子もいます。その時に、すぐに個別指導に入るのではなく、「なんでこの子はここでつまずいているんだろう」ということを、先生たちには考えてほしいのです。

子どもの手が止まり、うまく学べないのには、ちゃんと理由があります。そこが見えてきたのであれば、それが解決できるような資料を増やしたり、課題を用意したりしてみてください。

例えば、普段の授業でやっているような個別指導ではなく、代わりに、ピンポイントの解説動画をつくってみてください。

子どもにとっては、「先生に直接教えられて分かった」というのと、「先生の解説動画を自分で取りにいって、自分で見て、自分で解決できて分かった」というのでは、「できた感」が全く違います。そこを、すごく大事にしたいのです。つまり、子どもが自分で問題解決できる学習環境を増やしていってあげるということです。

自由進度学習は、教師の覚悟と我慢が必要です。子どもを信じて任せる覚悟と、「もうここは教えてしまいたい」「直接、何とかしたい」という欲求を、できるだけ我慢することです。

西田 私は佐野先生のおっしゃる教師の「我慢」で言うと、かなり「待つ」練習をしました。その結果、待てるようにはなりました。

ただ、その一方で、自由進度学習をする上で、私は必ずカンファレンスシートを持ってメモをするようにしていたのですが、自分の中で「子どもの学習を管理しなくては」という管理者マインドがあふれてきて、それを手放せなくなったんです。

「見取れていない子、大丈夫かな」「あの子、ふざけているけど大丈夫かな」と、その子のところに行って、注意することの連続になってしまいました。

そこで、昨年度はカンファレンスシートを手放して、子どもたちがやっていることを一緒に楽しむようにしました。すると、身近な大人が目の前の学びにワクワクしていることが、子どもたちにも良い影響を与えるということを、身をもって体感できました。

こうした試行錯誤の結果、子どもを見取る切り口が増えたのと、自分の教師としての在り方も徐々に変わっていったというか、引き出しが増えていった感覚がありました。

子どもを見取るときに、管理した方がいいこともあるけれど、思い切って手放してみて、その先にあるものをちゃんとつかみ取っていくことも大事なのではないかと思っています。

佐野 ぜひ「子どもって、こういう学び方をするのか」と、子どもを「発見」してほしいんです。それは、教師の予想やイメージをはるかに超えていきます。

「こう学んでほしい」「こう学ぶと学力が付く」というイメージの中に子どもを閉じ込め、その通りに動いているか、動いていないかで見ていく限りでは、必ずそこからはみ出ていく子に対して「どうすればいいんだ」ということを、悩み続けていくことになります。

これはつまり、それだけ先生たちは「学力保障」に対する責任感が強いということです。もうちょっと手放してもいいと思うんです。

一方で私も、全ての単元で自由進度学習をやることはお勧めしません。単元を選んで、学期に1回程度実践していけば、成果は見えてくると思います。ちなみに、年間100時数以上やっている学校は、私が入っている学校でもほとんどありません。

20時数ぐらいの自由進度学習を、学期ごとにやって経験を積み上げていくと、子どもたちの自己調整力や、学習の見通しを持つ力、自分でめあてをつくって振り返る力などは、かなり付いていくと思います。

二川 佐野先生がおっしゃるように、教員は学力保障に対する責任感が強いと思います。ただ1年間、学級担任をしている中で、それを手放すのはなかなか難しいのですが、どうすればいいのでしょうか。

佐野 これは先生たちにとって一番難しいシフトチェンジだと思うのですが、現行の学習指導要領から、基本コンセプトは「コンテンツベース」ではなく「コンピテンシーベース」に変わりました。これが結局、先生たちの中で腹落ちしていないのだと思います。

例えば「掛け算が5の段までしか言えなかった子」は、本当に学力が付いていないのかというと、私は「?」だと思います。「掛け算とは何か」という概念が、その子の中に落ちていれば、学力は付いていると考えるからです。

良くも悪くも、日本の教科書はよくできています。それ故、多くの先生が「教科書に出ている内容を教え切らなければいけない」と思い込んでいます。でも、教科書が終わったからといって、子どもたちに学力が付いているとは限りません。

自由進度学習では、先生たちが自分たちで教材をつくります。教科書の中から必修課題を精選していく作業の中で、先生たちは「そもそもこの単元で、何ができるようになればいいのか」を悩みます。

その時に初めて「この教科のコンピテンシーを育てるために、この単元では何を実現すればいいのか」といった教科の本質的な部分を考えざるを得ないようになる。この経験が先生たちにはすごく勉強になると言われていて、そのあたりがすっきりしてくると、だいぶモヤモヤも晴れてくるのではないでしょうか。

二川 今のお話を聞いて、かなりクリアになりました。

佐野 だから私は、カラーテストもよく考えた方がいいと思っています。あれは必須ではないですからね。

でも「カラーテストを使わない」となると、中学校の先生は自分でテストをつくるから戸惑わないのですが、小学校では戸惑う先生も多いようです。

二川 つまり「カラーテストを使わない」の先にあるのは、「テストをつくれ」ということですか。

佐野 そう、そこが指導と評価の一体化です。この指導をして、何の力が見たいのか。テストもそこに合わせてやらなければいけません。カラーテストで点が出ないのは、自由進度で取り組んでいた課題と違う内容や、異なる解答形式で問われることが出てくるので、うまく答えられないのです。

先生たちが期待しているような「学習の転移」(※注)は、実はそう簡単には起こりません。子どもによっては、場面や状況がちょっとでも違うと、これまでの学習をうまく結び付けて問題解決ができないこともあるのです。

どんな問題が出ようとも、「ここが押さえられていたら解けるんだよ」ということは、先生がしっかり教えてあげないと、子どもの中で発見するのは、まず難しいのです。

山下 それは、概念理解ができていればいいということですか。

佐野 そうです。ただ、概念を理解する際に、単元の固有の知識は必要です。ところが、先生たちはその固有の知識を覚えさせることに終始しがちです。

問題解決の時に、学んだ知識を活用してアウトプットができるようにするのに、知識を全て暗記しておく必要はなく、その知識へのたどり着き方が分かっていればいいわけです。

これから先、スマホで引き出せるような知識を覚えておく必要がないのならば、テストで何を測るべきなのか。先生たちはそれを考えなければなりません。

西田 今のお話を聞いて、今年度からカラーテストは見直そうと決めました。

自由進度学習に取り組む上で、保護者への説明責任は欠かせないし、保護者の理解も欠かせません。ここに悩んでいる先生も多いと思うんです。

保護者も自由進度学習で学んできていない人がほとんどなので、「先生が手放して大丈夫か」と不安になります。昨年度、1年間説明し続けてきましたが、それでもやっぱりカラーテストの結果がネックになっていました。

カラーテストで点数が取れないと、子どもも教員もどうしても、ショックを受けてしまいます。だから、テストは測りたい力をもとに作ると決めました。そうすることで、自分の中のモヤモヤがほとんど晴れたような気がします。

(※注)学習の転移:過去に学んだ知識・技能や経験が、その後の新たな学習に影響を与えること。

◇ ◇ ◇

次回、座談会(下)では、「自由進度学習における方法論だけが広がっていないか」というモヤモヤや、自由進度学習に適した教科・単元、教員の負担感について考えます。