情報活用能力の充実に向けて、文部科学省は次期学習指導要領で中学校の技術・家庭科を分離し、「新・技術分野(仮称)」で、生成AIをはじめとする情報活用能力の育成に力を入れていく方針を打ち出した。これに先駆けて、初等中等教育における技術教育の学術研究を行う日本産業技術教育学会は、昨年5月に技術・家庭科の技術分野を「テクノロジー科」に再編することを提言している。今回の文科省の方針について技術教育にどのような影響や課題があるか、同学会会長の山本利一埼玉大学教授にインタビューした。山本教授は文科省の方針を適切だと評価しつつ、教員研修や養成・採用の課題を指摘。学習指導要領の改訂を待たずに、関係者が協力しながら今から打てる手を打っていくべきだと呼び掛ける。

――日本産業技術教育学会では昨年に「テクノロジー科」を提言していますが、今回の文科省の方針をどう見ていますか。

学会では、技術・家庭科の技術分野を、情報活用能力をベースに、ものづくりと情報通信技術を融合した「テクノロジー科」に刷新することを提案しました(2024年5月29日電子版「中学の技術分野をテクノロジー科に 学会が教科再編を提案」)が、今回の文科省の方針は、技術分野を情報活用能力やSTEAM教育の内容を入れ込んだ形になっていて、私たちの考えとも共通点が多く、適切な方向性が示されたと高く評価できるものだと思います。

技術・家庭科は歴史的な経緯から技術分野と家庭分野で1つの教科となっていましたが、教員免許状は別々でした。また、成績は1つの教科として出さなければならなかったので、例えば5段階評価で技術分野が3で家庭分野が5だと、全体では4になるというような課題がありました。他方で、技術分野の内容と家庭分野の内容をリンクさせて学習効果を上げた事例もありました。

私たちは、技術分野において、ものづくりと情報通信技術を融合した内容を充実させていく必要性を感じていました。

現行の学習指導要領における技術・家庭科の目標は「生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して、生活と技術とのかかわりについて理解を深め、進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる」となっていて、その下に技術分野の目標と家庭分野の目標がそれぞれ設定されています。

「生活に必要な」とあるのは、良い部分でもあるのですが、最先端の技術は生活との関連がまだ希薄なこともありますので扱いにくい面がありました。次期学習指導要領では、この目標から最先端の技術を積極的に扱っていくようなメッセージを持たせてほしいところです。

現行の技術分野は▽A:材料と加工の技術▽B:生物育成の技術▽C:エネルギー変換の技術▽D:情報の技術――の4つの領域で構成されていますが、D以外の領域でも、現在は情報技術を使わないものづくりは考えにくいです。実際に、IoTセンシングを使って植物の生育状況を管理することや、エネルギー変換の代表である発電も、AIによって消費電力や気温を予想して、発電量を調整することがすでに行われています。情報を使った技術はまさに今の社会、未来の社会の縮図であり、技術分野の内容もそれに対応しなければいけません。

――しかし一方で、あまり情報を強調し過ぎると、肝心の「技術教育の不易の部分」が薄れてしまいかねないのではないでしょうか。

その通りですね。日本では、残念ながら技術科という教科があるのは中学校だけで、小学校と高校にはなく、海外の技術教育と比べても指導時間が圧倒的に少ないです。子どもたちがものづくりの大切さを学ぶことで、日本の産業発展にもつながります。特に今の日本は、デジタル技術の人材育成が課題になっているので、今回のような提案が出てきたとも言えます。

技術を学ぶことは、これからのソサエティー5.0(サイバー空間とフィジカル空間の融合)をテクノロジーの観点で学習することになります。その中でも情報活用能力は、「新・技術分野(仮称)」が中核を担う教科であることが示されています。

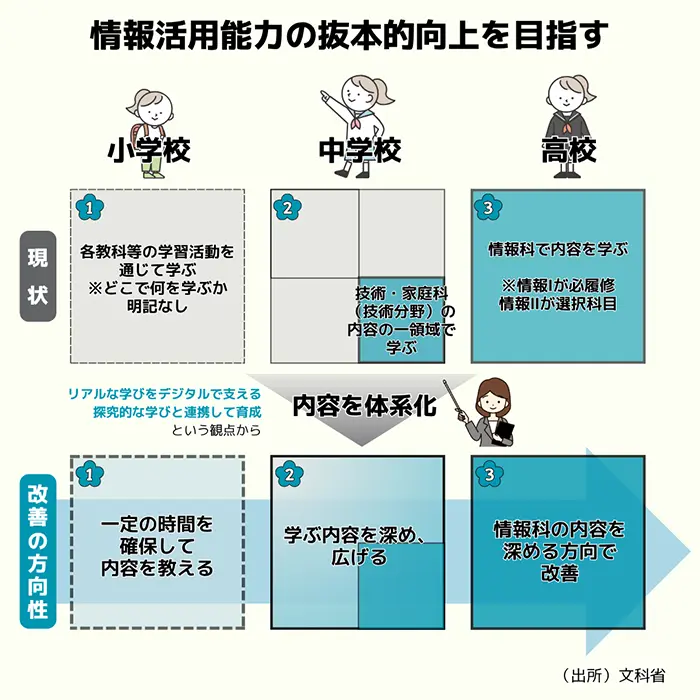

「新・技術分野(仮称)」では、情報分野の内容知と方法知を学ぶとともに、これまでのものづくりと情報通信技術を融合した学びを展開することも大切です。決して、Dの領域だけが相対的に肥大化するのではなく、材料と加工の技術、生物育成の技術、エネルギー変換の技術の学習においても情報と関連した学習指導を展開する必要があることを、皆さんに十分に認識してほしいと思います(=図1)。

――生成AIなどの最先端の情報技術が入ってくる上に、技術分野の授業では実習が欠かせないですよね。そうなると、気になるのは授業時数の確保です。

私は、中学校の3年間で各学年、週2時間ずつの技術分野の時間が必要だと考えています。これは最低ラインではないでしょうか。

その中でAIやIoT、ビッグデータなどを学ぶわけですが、やはり技術分野では、製作や育成などの体験的な学びが大切です。目で見て、肌で感じることは、技術分野の学びにとってとても重要で、それは情報教育においてもそうあるべきだと思います。

――授業時数の確保以外にも、課題がありそうです。

教員の資質・能力の向上が問われてくるでしょう。教員がアップデートしていかないと、次期学習指導要領が求めている内容は適切に指導できないと思います。その手だてが必要なのですが、課題は山積しています。

2024年に文科省が公表した調査によると、都道府県教育委員会などで技術分野専任の指導主事を置いていない県は約15%を占めています。教員研修を目的に都道府県ごとに設置されている教育センターに指導主事がいないというケースもみられます。そうした教育センターが提供している教科の専門研修が、10年、20年という単位で推移を調べてみると減少傾向にあります。情報通信技術を活用し、都道府県をまたいだ教育センター同士の連携も強化できるといいと思います。

つまり、全体を通して、各地で教員の指導者的立場を担う人材が足りていないのです。

この問題に対応するために学会は、「デジタルとものづくり」をテーマに授業づくりをサポートする研修用オンデマンド研修を立ち上げました。教職員支援機構が運営する「全国教員研修プラットフォーム(Plant)」にも掲載しています。そのため、学会員、非学会員を問わず、現職教員の方であれば、どなたでも受講できます。今後も、新たな研修コンテンツを充実させていく予定です。

企業も力になってくれています。教材会社やメーカーなどが加盟している「全国中学校産業教育教材振興協会」では、学会とタイアップして、学校の夏休みなどに合わせて対面研修の全国展開を計画しています。そうした企業の中には、以前から技術教育を盛り上げようと、教材開発や指導案の提供、大会の企画運営などに熱心に取り組んでいるところも多く、心強い味方です。新しい学習内容に対応できる教員の育成や指導力の向上については、教育委員会はもちろんですが、学会や企業も協力していける体制をつくっていきたいところです。

――以前から、技術分野の教員の採用数が少なく、大学での養成も縮小傾向にあります。この点も長年の課題ですね。

これは、卵が先かニワトリが先か、という側面もありますが、都道府県によっては何年間も技術分野の教員採用がなかったり、あっても非常に少ない数しか募集しなかったりする現状があります。そうなると大学の技術分野の教員養成もそれに対応することになります。結果的に、技術分野の教員養成はコストパフォーマンスが悪くなって、維持するのが厳しくなります。実際に技術分野の教員養成を閉じてしまった大学もあります。

文科省の調査では、技術分野は免許外教科担任や臨時免許状を発行して指導している教員が約25%を占めていることが報告されています。教員を志望する学生の多くは、良い教員との出会いがあります。中学生の頃に専門性を持った教員から技術を教わる機会がなかった学生は、技術分野の教員を目指そうとはなりにくいですよね。まさに負の連鎖です。

文科省は昨年、「中学校技術・家庭科(技術分野)の指導体制の一層の充実について(通知)」を出し、28年度に免外教員を0にすることを目標に具体的な政策提言を行いました。

これらと同時に、技術分野の教員養成を抜本的に充実させていかなければいけません。学生が育つ期間を考えると、今すぐに始めなければ、次期学習指導要領には間に合いません。

この部分は、文科省を中心に教育委員会、学会、企業が連携して、今から打てる手を打っていくべきです。

――今後の議論にどんなことを期待しますか。

例えばAIに関する学習ならば、その活用方法だけにとどまらず、その仕組みに関する学びを技術分野では大切にしたいです。全ての国民が最先端テクノロジーに関する基礎的な素養リテラシーを学び、ウェルビーイングな人生を実現するための基礎となることを願っています。

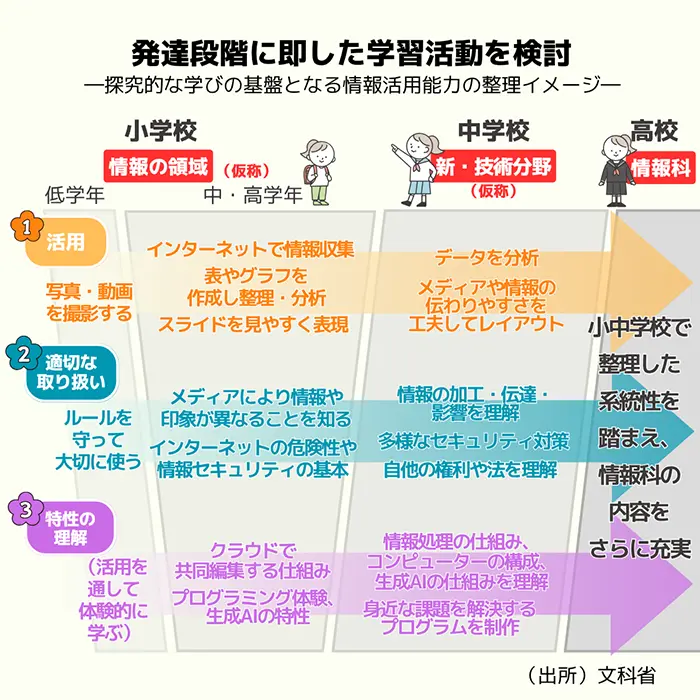

今回の文科省の方針は、中学校の技術分野だけでなく、小学校の「総合的な学習の時間」における情報の領域の位置付けや高校の情報科など、情報活用能力を小、中、高の系統性を意識しながら育成していく狙いがあります(=図2)。

これに関して一つ、高校の情報Ⅰの教科書で、中学校の技術分野で学んだことを振り返るページを設けているものが少ないことが気になっています。高校の情報科を担当されている先生は、中学校の技術分野でどのようなことを学んでいるのか、ぜひ関心を寄せてほしいです。また、情報活用能力の系統的な教育の在り方は、関係する学会同士でも横断的に議論していければと思っています。

【プロフィール】

山本利一(やまもと・としかず) 埼玉大学教育機構教員養成支援センター長、教育学部・教授。専門は、技術・情報教育、教師教育。『小・中・高等学校でのプログラミング教育実践 問題解決を目的とした論理的思考力の育成』(共編著、九州大学出版会)、「データサイエンスや機械学習の観点を組み入れたプログラミングに関する教員研修内容の提案」(共著、日本産業技術教育学会誌、第64巻、第1号)など著書・論文多数。