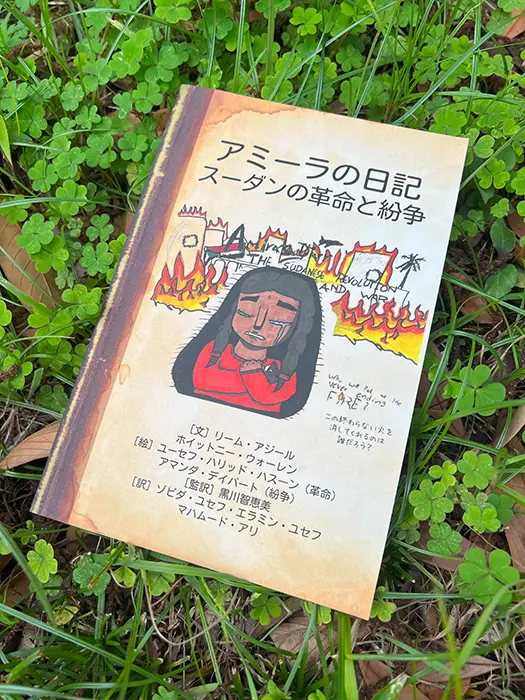

絵本『アミーラの日記 スーダンの革命と紛争』が出版された。スーダンで起きた2019年の革命と23年の紛争を、一人の少女の視点から描いた絵本だ。原著は米国人とスーダン人の元教員によって書かれ、このたび日本語に訳された。この絵本を教材として平和を学ぶ取り組みが始まっている。

スーダンで紛争が始まってから10カ月がたった24年の2月に、絵本『Amira's Diary of the Sudanese Revolution and War』が発売された。この絵本は主人公アミーラの視点から、スーダンで起きた出来事を日記形式で描いている。著者の2人は現地のインターナショナルスクールで教えていた元同僚で、絵本を通じて、革命後の希望と喜び、そして紛争による混乱と悲しみを広く世界に伝えたいと考え、この絵本を作った。

絵本の出版は、スーダンで起きている残虐行為に対する抗議活動だという。抗議活動といえばまず、街頭に集団で出て主張を叫びながら歩く姿を想像する。確かにスーダンでも、このような自由と平和、正義を訴える街頭デモから革命が起きた。しかし、ストリートアートや音楽など、芸術的な表現も抗議活動としての力を持った。

また、この革命が民主的な未来を求めるものだったことから、「将来のスーダンでは、みんなが良い教育を受けられるように」と、学校に行けないストリートチルドレンに勉強を教える人たちが現れた。著者たちはこうした多様な抗議活動に感化され、物語の力でスーダンの情勢を訴えようと決意したのである。

この物語はスーダン人13人からの聞き取りを基に構成されている。絵本の登場人物は架空ながら、革命と紛争前後の暮らしぶりや、町の様子がとてもリアルに描かれている。例えば、

2019年6月22日(革命が成功したものの、その後も政情は不安定なままだった時期)

友達に会いたい。先生にも会いたい。学校にも行きたい。運動場と美じゅつ室にも行きたいのに、何日も学校に行けていません。家にいるのはさみしいです。最初は先生もZoomで会うことができましたが、その後インターネットと電気が切れました。てい電です。わたしはお父さんに、なぜ学校に行けないのか。いつ学校に戻れるのか。なぜインターネットがつながらないのか。何回も聞きました。お父さんは、インターネットはみんなをつなぐものだから、せい府はスーダンの人達がインターネットを使って、デモを起こすことを心配しているのだと説明しました。

2023年4月15日(紛争発生日)

長い間、状況は変わらず、良いとはいえないながらも落ち着いていました。しかし今朝、いとこと私は、母にベッドから引きずり出されるようにして起きました。大きな爆発音がしました。最初は、デモの催涙弾かと思ったのですが、銃声がどんどん大きくなり、その音が近づいてきました。何が起きているのか誰もわかりませんでした。(後略、日本語版から抜粋)

このように、多くのスーダン人が経験したことが一人の少女の体験に詰め込まれている。著者の一人であるスーダン人のリームは「これはスーダンの物語であり、スーダンこそがこの物語の主人公であり、私たちが皆、幸せな結末を願うキャラクターである」と説明する。

また著者たちは、この絵本は単なる子ども向けの読み物にとどまらず、子どもから大人までが紛争地域における混乱や恐怖、レジリエンスを知り、共感や思いやりの心を育むことができる教材になると考えている。絵本の公式サイトには、授業で議論するためのガイドが用意されていて、そこには社会情勢の説明も添えられている。

英語で出版されたこの物語は、今年4月に日本語版が出版された。米国や日本では、この絵本を活用して紛争と平和について学ぶワークショップが開催されたり、学校の授業に取り入れられたりしている。

埼玉県立伊奈学園中学校では、英語の授業でこの絵本を取り上げた際、生徒たちから「少女に起きた出来事を自分事として捉える大切さを学んだ」といった感想が最も多く寄せられた。遠く離れた国のよく知らない出来事ではあるが、主人公が同世代であるため、生徒たちは共感しやすかったようだ。

また、紛争や戦争というと歴史上の出来事だという認識があったが、この日記形式の記述は今まさにここ数年に起きていることだと実感される。現在進行形の惨事に衝撃を受けた生徒からは「自分たちに出来ることを、これから考えていきたい」という感想もあった。

この絵本は現在、アラビア語版とロシア語版、スペイン語版への翻訳も進んでおり、2人の著者から始まった抗議活動はさまざまな地域へ広がろうとしている。いまだ紛争解決の糸口が見えないスーダンの紛争だが、こうした取り組みを通じて世界中の一人でも多くの人がスーダンの現状を知り、平和への道が開かれることを祈るばかりだ。

※比較教育研究会は世界各地の教育現場をフィールドにする教育学者のグループです。地域研究に根差した日本の比較教育学の強みを生かして、現地の教育実践や人々の暮らしを多角的に見つめています。本連載は林寛平(信州大学)、佐藤仁(福岡大学)、荻巣崇世(東京大学)、黒川智恵美(上智大学)、能丸恵理子(ライター)が担当しています。