文部科学省は7月14日、2025年度の「全国学力・学習状況調査」の結果について、学校・児童生徒に例年より約2週間早く返却するとともに各教科の平均正答率などを公表した。また、今年度初めてオンラインのCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)方式で実施された中学校理科では、80%以上の生徒が生徒質問調査で「解答するのに問題はなかった」と答え、同省は「結果への影響はほとんどなかったと考えられる」としている。今年度の調査結果は3段階で公表され、各教科の詳しい分析や都道府県・政令市別データなどは今月31日以降に随時、公表される。

今年度の全国学力調査は、4月14日~17日に全国の小学6年生と中学3年生を対象に国語、算数・数学、理科の3教科で実施され、約200万人が参加した。各教科の全国の平均正答率は、小学校が国語67.0%、算数58.2%、理科57.3%。中学校は国語54.6%、数学は48.8%で、初めてCBT方式が導入され、より精緻に学力を把握できるIRT(項目反応理論)で分析された中学校理科の平均IRTスコアは505(基準値500)だった。

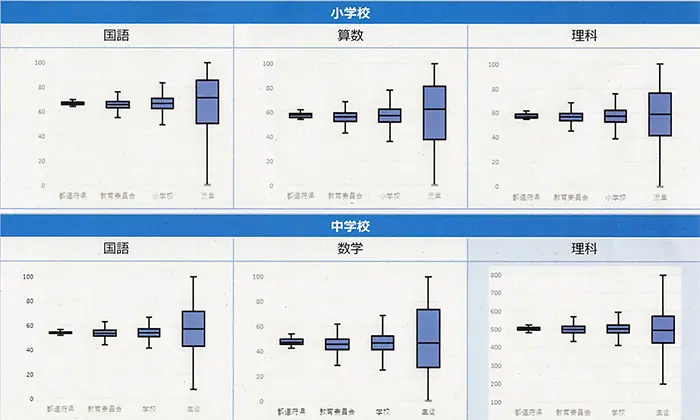

各教科の専門家による詳しい分析結果は今月31日に公表される。同省が平均正答率・スコアを都道府県や学校・児童生徒別などを集計した箱ひげ図(下図参照)を見ると、国語・理科では比較的分布の幅が小さいのに対し、算数・数学は大きなばらつきが見られた。都道府県別のばらつきは狭い範囲に収まっていた。

初めてCBT方式が導入された中学校理科には全参加校のほぼ100%近い9599校が参加した。生徒質問調査によると、「操作方法が分からない問題はあったか」の質問に対して84.9%が「なかった」と回答、「機器の不具合等で解答しにくいと感じることがあったか」の質問には80.0%が「全くなかった」と答えた。同省学力調査室は「大変良好な結果と考えている。CBT導入による調査結果への影響はほとんどなかったと考えている」としている。

中学校理科の個人の結果は、IRTに基づいて算出されたスコアを1~5の5段階(5が最も高い)に区切ったバンドで示される。現在の全国学力調査は各年度の問題の難易度を調整していないため正答率を単純に過去データと比較できないが、難易度などが細かく設定されているIRTの導入に伴い、今後は経年変化が可能になる。

一方、同省は同日、学力調査結果を例年より約2週間早く学校・児童生徒に返却した(児童生徒への返却時期は各校で判断)。学校現場から夏休み明けの授業への活用などのため早期化を求める声が強かったことに応えた。

東京都大田区の区立入新井第一小学校(執行純子校長、児童数499人)では、同日、児童に結果が返却された。同校では例年は10月の個人面談に合わせて返却されていたと言い、約3カ月早まった。6年生の2クラスでは、各担任教諭が封筒に入った個人票を返した後、児童たちは学校が独自に作成した「振り返りワークシート」に、「できたこと」や「難しかったこと」、「これからの目標」などを書き込んで隣の児童と共通点などを話し合った。

1組担任の村山友明主任教諭は「夏休み前にしっかりと子どもたちが自分の課題や得意不得意を把握し、それをどうするか考えられることが一番のメリットだと思う。子どもたちの各教科への意識も分かったので夏休み中にしっかり準備して、2学期以降の授業作りに役立てていきたい」と話した。

同省が今回初めて全国の小中学校に対して行ったアンケート調査(回収率:小学校65.7%、中学校62.3%)によると、小学校では1万2163校のうち4161校(34.2%)、中学校では6002校のうち2804校(46.7%)が7月中に児童生徒に返却すると答えた。同省学力調査室は「学期末が多忙であることなどで7月に返却できないなどの事情があると思う。各校の判断で返却時期を決めて対応してほしい」と話している。

また、今回のアンケート調査では、初めて支援が必要な児童生徒の参加状況も調べた。小学校では長期欠席児童1万1314人、障害がある児童2万6545人、日本語指導が必要な児童2626人の計4万485人。中学校では長期欠席生徒1万4893人、障害がある生徒8322人、日本語指導が必要な生徒1635人の計2万4850人が参加していたことが分かった。

これまで参加状況が不明だった不登校の児童生徒も一定数が参加していることが分かり、同省学力調査室は「長期欠席の児童生徒も体調によって自然体で参加していると受け止めている。全体像を把握できた意義は大きく、今後関係課と分析したい」と話している。