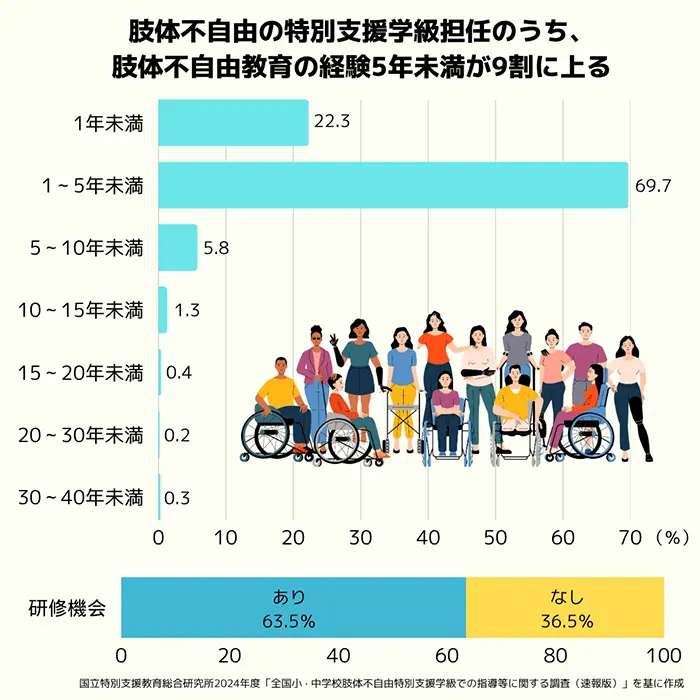

小中学校で肢体不自由の特別支援学級を担任している教員の9割以上は、肢体不自由教育の経験年数が5年未満であることが7月18日、国立特別支援教育総合研究所の調査で明らかとなった。経験年数の浅い担任が多いが、研修の機会がない担任も3割以上を占めた。

調査は、小中学校の肢体不自由特別支援学級の実態を把握するため、全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会の協力で、肢体不自由の特別支援学級を設置する小中学校などに依頼。昨年9~12月に小学校993校、中学校382校から回答を得た。

肢体不自由の特別支援学級は99.4%が1学級であり、70.1%で在籍児童生徒数は1人だった。担任の肢体不自由教育の経験年数は、1年未満が22.3%、1~5年未満が69.7%だった。36.5%の担任に研修機会がなかった(=グラフ)。

在籍している児童生徒のうち、56.0%は当該学年の各教科等を中心に学習していた。下学年の各教科等を中心に学習しているのは15.1%、知的障害の特別支援学校の各教科等を中心に学習しているのは11.3%、自立活動の指導内容を中心に学習しているのは17.7%だった。

自由記述で自立活動の主な指導内容を尋ね、区分ごとに分類すると、「健康の保持」では生活習慣や自己の障害理解、排せつなど、「心理的な安定」では気持ちのコントロールなど、「環境の把握」では注視、追視、形の弁別など、「人間関係の形成」では他者との関わり方や場に応じた対応など、姿勢や歩行動作の改善、「身体の動き」ではリラクゼーション、タイピングなど、「コミュニケーション」では、状況に応じたコミュニケーションや代替手段などに整理できた。

ICT機器や支援機器の利用状況(複数回答)では、教科の学習で日常的に利用しているのが最も多く57.2%、タブレット端末を日常的に家庭などに持ち帰って活用しているのが27.1%、自立活動の指導で日常的に活用しているのが19.7%だった。

児童生徒の学習上・生活上の困難さを複数回答で聞くと、多い順に「運動や教室移動、階段等での困難さ」(75.5%)、「筆記以外の標準的な道具・用具活用の困難さ」(64.6%)、「筆記の困難さ」(60.1%)、「生活全般において時間がかかる」(57.4%)、「姿勢の不安定さや疲れ」(55.2%)などがあった。

それらへの配慮では「教職員間の共通理解や周囲の児童生徒への協力や理解啓発」(83.0%)、「体育等の技能強化の学習内容の変更・調整」(74.5%)、「代替手段を含めた筆記等がしやすい工夫」(52.9%)、「姿勢を安定させる環境設定」(52.1%)、「時間の確保や支援員の配置」(50.5%)などが挙がった。

【キーワード】

自立活動 特別支援学校や特別支援学級、通級による指導などにおいて、障害のある児童生徒に対し、障害による学習上・生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識・技能、習慣などを養い、自立を目指す特別支援教育に設けられた指導領域。自立活動の内容は6区分27項目に整理されている。