今回は、教師として多種多様な生徒に合ったサポートをするという意味での、インクルーシブ教育の現状について考えたい。

多種多様な人であふれるカナダでは、人種、宗教、家庭環境、ジェンダー、肉体的または脳の発達の上でのいかなる差別偏見からも国民を守るということが、人権規範という法で定まっている。実際にクラスをのぞいてみると、さまざまな国のルーツを持つ生徒はもちろんのこと、宗教の違いからヒジャブというスカーフを頭にかぶっている生徒もいれば、ターバンを巻いている生徒もいる。

カナダでは基本的に学校や学区特有の校則はない。私立の学校でもない限り、制服も存在しない。肌の色は当然違うし、髪の毛の色はみんな生まれつきバラバラだ。そんな中で服装や見た目を統一しようとすると、先に述べた人権規範に触れることとなる。

また性への理解が深まり、それぞれがジェンダーアイデンティティーを構築していく中で、「男だから」とか「女だから」という発言自体もはばかられる。自分らしくあることが推奨されているし、幼少期から「自分らしさとは何か」を考える機会があることも特徴だ。

学びの現場においては、学習のためのユニバーサルデザインが取り入れられている。目的は、学びのバリアをなくすことだ。そうすることで、障害児の学びだけではなく、全生徒の学びの多様性に応えることを目的としている。

その実践においては、オプションを与えることを基本としている。教えること、学ぶこと、そして評価することのそれぞれに幅をもたせ、選択肢をつくることで、より多くの生徒が学びを実現することができる。

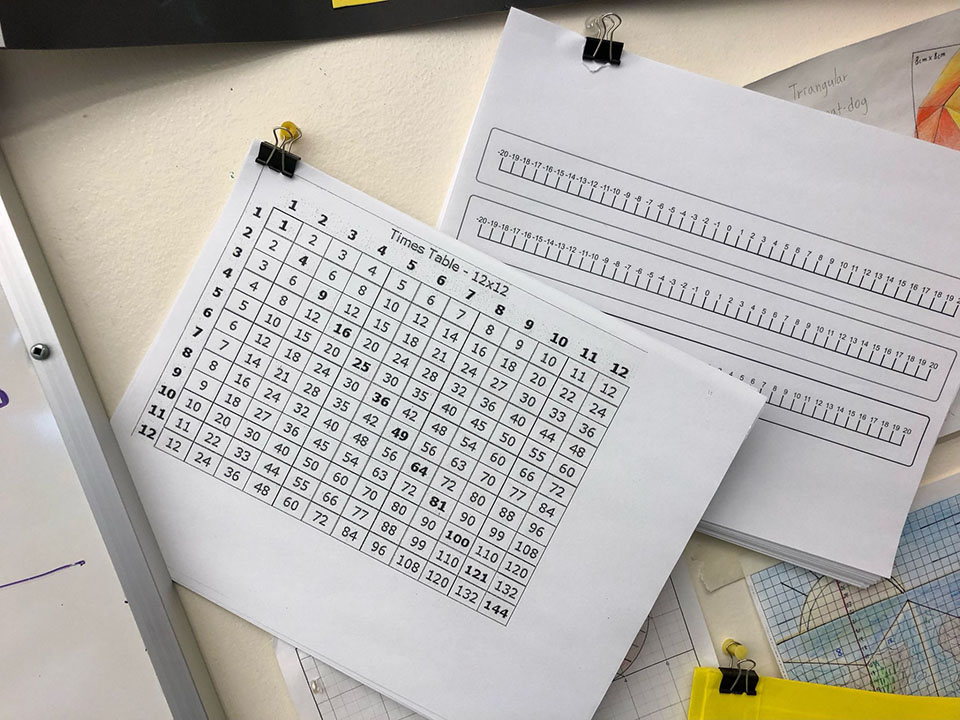

具体的には課題発表の方法をポスターだけに制限するのではなく、パワーポイントやビデオ動画などに広げる。また、計算や英語のつづりが苦手な生徒の学習の機会を奪わないために、計算機や辞書を全生徒に許可することもある。

オプションをつくることで、これまで学習を諦めていた意欲のなさそうな生徒が、実は意欲があったことに気付く。これまで学習に不安を感じていた生徒は、不安が取り除かれることにより、やる気も高まる。このようにバリアをなくすことの意義は大きい。

高校の数学のクラスにおいて、障害のある生徒は平均して2人以上おり、5人以上というクラスもある。肉体的障害、行動障害もあるが、多くは学習障害だ。障害によっては、自立した学習ができる生徒もいれば、1対1でのサポートを必要とする生徒もいる。また障害は認められていないが、明らかに学習のサポートを要する生徒もたくさんいる。

そういった時には、養護教員との相談が欠かせない。養護教員は各クラスのニーズに合わせて教員補助員を派遣する。また必要に応じて生徒に「スキルブロック」という単位の取れる学習クラスを与え、学習の遅れをその時限で取り戻せるようにしている。

クラス内においては派遣された教員補助員に手伝ってもらい、特に1対1のサポートが必要な生徒に当たってもらう。しかし教員補助員不足は深刻で、リクエストしても派遣してもらえないことも多々ある。

今は高校で特に主要科目の数学を教えていることもあって、小学校でのサポートと比べれば障害のある生徒との関わりは多くはない。しかし障害に関わらず、生徒一人一人のニーズは多種多様。それぞれの学びの機会を平等に、また公正に与えることが教師の役割となる。今後、学習のためのユニバーサルデザインの必要性はますます高まっていくだろう。

(梅木卓也=うめき・たくや 2007年度よりワーキングホリデーをきっかけに、カナダで学童保育や障害児サポートなどに携わり、19年度よりバンクーバー市の公立高校にて数学教員)