不登校の増加やいじめの深刻化など、子どもたちを取り巻く環境は年々厳しいものとなってきている。そうした中でも、ユニークな教具を次々と生み出し、子どもたちがわくわくする学級づくりを展開しているのが愛知県の小学校教員・八神進祐教諭だ。昨年12月には、『今すぐ真似したくなる 教室のひみつ道具図鑑』を出版するなど注目を集める八神教諭に、インタビューの1回目では「学級経営」に関わる教具の数々と、そこに込めた思いを聞いた。(全3回)

――著書『今すぐ真似したくなる 教室のひみつ道具図鑑』を拝見すると、ユニークな発想に驚かされます。アイデアの源泉はどこにあるのでしょうか。

思い返せば、子どもの頃から工作をしたり遊びに工夫を加えたりするのが大好きでした。なので、教師になった後は、そうした特技を生かした学級経営をしたいと考えていました。思い付いたアイデアはノートに書きためていて、200くらいに上ります。書籍ではその中から厳選して、80のアイデアを紹介しています。

――発刊の経緯を教えてください。

3年ほど前にツイッターを始めたのですが、タイムラインを見ると「明日の算数の授業、どうしよう」「体育の授業がうまくいかない」など、日々の授業や指導で困っている先生がたくさんいたんです。そこで、書きためていたアイデアを投稿してみたところ、「助かりました!」「役に立ちました」「面白い!」などの反響が続々と寄せられました。そんな中、明治図書出版の方からご連絡をいただき、書籍化の打診をいただいたのです。

ただ、当初は本を出すことには不安もありました。本の内容に批判が寄せられたり、周囲から生意気に思われたりしないかと考えたからです。ですが、当時の校長先生が「あなたは日々の仕事をしっかりとやっていて、子どもや保護者への対応も素晴らしい。そうした積み重ねがあって、書籍化の話が来たのだと思う。だから応援する」と背中を押してくださいました。

――書籍化に当たり、何か意識したことはありますか。

単なるネタ本にはしたくないと思いました。「優れた教育技術には優れた教育観が伴う」という言葉があるように、書籍は左ページで教具の概要を説明し、右ページでそこに込めた思いを記すようにしました。

――ツイッターでは「だいじょーぶ先生」という名前で発信されていますね。この名前には、どんな思いが込められているのでしょうか。

まだ若手だった頃、体調を崩して医者にかかったことがあります。重篤な病気なのではないかと不安でいっぱいでしたが、医師の方から「大丈夫です。良くなりますよ」と言われて本当に救われました。

その時に思い出したのは、「教師は五者たれ」という言葉です。五者とは「学者」「医者」「易者」「役者」「芸者」を指します。子どもたちは日々、いろいろな悩みを抱えながら過ごしていて、時には不安で押しつぶされそうになっています。そんな時、「医者」のように「大丈夫だよ」と言って不安を取り除き、勇気を与えられる存在になりたいと思いました。「だいじょーぶ先生」という名前には、そんな思いを込めています。

――本に掲載された教具を、いくつか紹介してください。

書籍には「学級経営」40、「授業づくり」40のアイデアが掲載されていますが、まずは「学級経営」の中から主立ったものを紹介させていただきます。

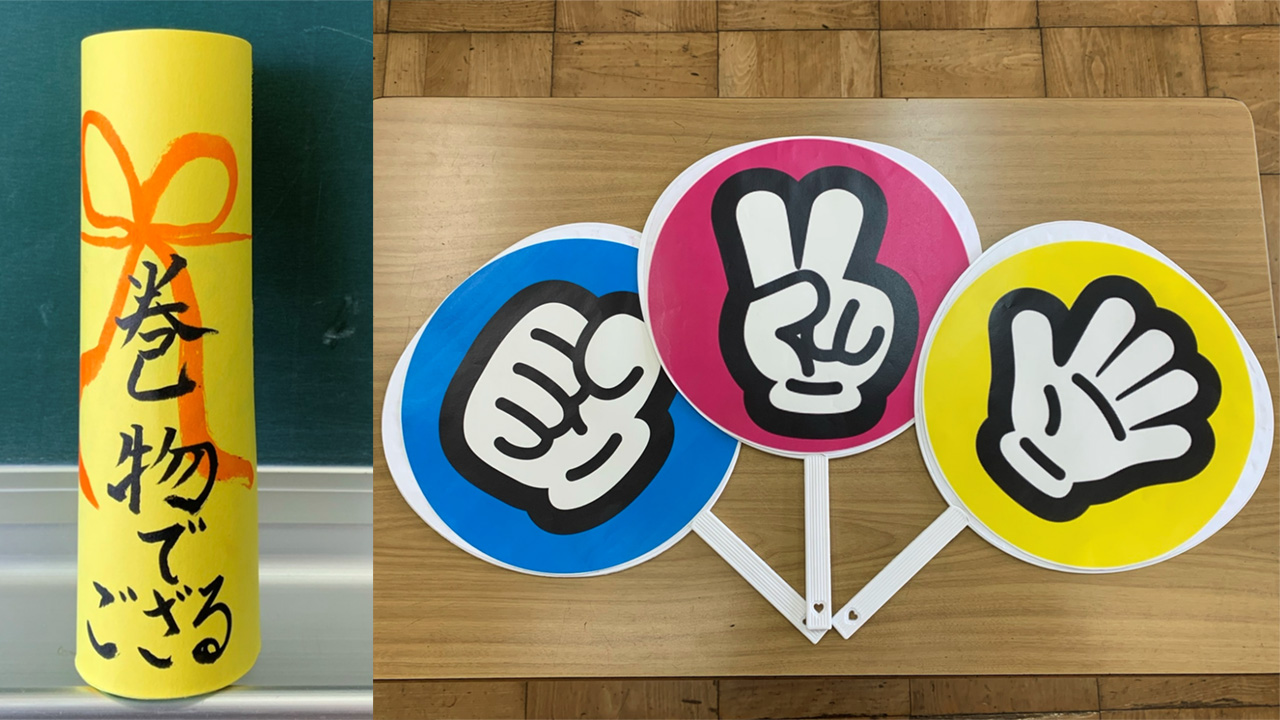

一つ目の「巻き物でござる」は、子どもへのメッセージを書いた巻き物です。「○○さん、誕生日おめでとう」などと書いて、朝の教室に置いておきます。そして、黒板には「重大発表! 中をのぞいてはいけません」と書いておきます。色画用紙を半分にカットして、書いて丸めるだけで、簡単に作れて子どもたちにも保護者にも喜ばれる「鉄板ネタ」の一つです。

「さよならジャンケン」は、うちわに「グー」「チョキ」「パー」を描いたものです。帰りの会で担任の話が終わった後、「明日も頑張りましょう。ジャン・ケン・ポン! さようなら!」という感じで使います。帰り際にジャンケンをする先生は多いですが、これを使うだけで盛り上がり方が全然違ってきます。そのうち、「私も使ってみたい!」と言い出す子が必ず出てきます。

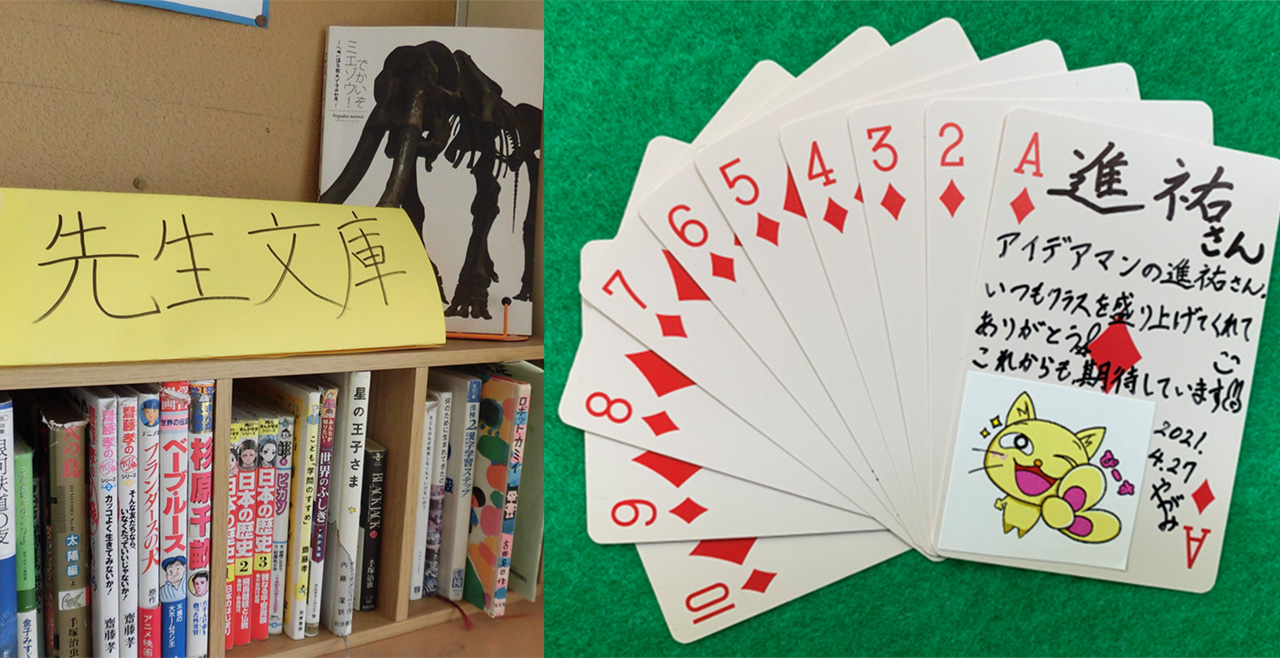

「先生文庫」は、私が子どもの頃に読んでいた本を学級文庫のコーナーの一つとして設けたものです。以前、その中から『星の王子さま』を読んだ児童がその話を保護者にして、「先生、お母さんもこの本が大好きだって!」と話してくれたことがありました。そうして、子どもと保護者の会話が生まれたり、教師と保護者の距離が縮まったりします。

「メッセージトランプ」は、市販のトランプのカードに子どもへのメッセージを書き、帰りの会で渡すというものです。私の場合は、日直に「今日もありがとう」と言って渡していました。当初は一巡で終わりにしようと思っていましたが、子どもや保護者の反響が予想以上に大きく、1年間続けました。そのうち、子どもたちがまねをするようになり、私の誕生日にくれたり、保護者に送ったりする子も出てきました。

「三行日記」は、子どもが毎日3行だけ日記を書くというものです。キャンパスノートを縦幅5センチ程度で断裁して、そこに記入していきます。重要なのは必ず3行分を書くことで、4~5行は認めないことです。文字が多くなると、継続できなくなる可能性があるからです。すてきな日記は学級通信に掲載するなどしていて、保護者の方々からも大好評でした。

――教室を盛り上げる「リアル鬼面」なども印象的でした。

「リアル鬼面」は、仮面に鬼の写真やイラストを貼っただけですが、これを着けて鬼ごっこをすると本当に盛り上がります。その他にも、マスク2枚を上下に張り合わせて顔を描く「マスカレード・マスク」、ピンポン玉を半分に切ってそこに目玉を描いて目に装着する「びっくり目玉」なども、教室を盛り上げてくれます。

一方で、これらのアイテムを活用して、ただ「面白い先生」「調子の良い先生」というだけでは駄目だと思っています。日々の授業もきちんとして、「分かる」「理解できる」からこそ、子どもたちも受け入れてくれるのです。

――どの教具も、簡単に安価で作れるのがいいですね。

教具づくりでモットーにしていることの一つは、最小限の手間で最大限の効果を上げることです。学校の先生はとにかく忙しいですし、準備にかけられる時間も限られています。100円ショップなどで安価で準備できて、大して時間もかからずに作れる。なるべく、そうしたものを生み出すようにしています。

――考えられた教具を見ると、「誰一人取り残さない」学級づくりを意識されているようにも感じました。

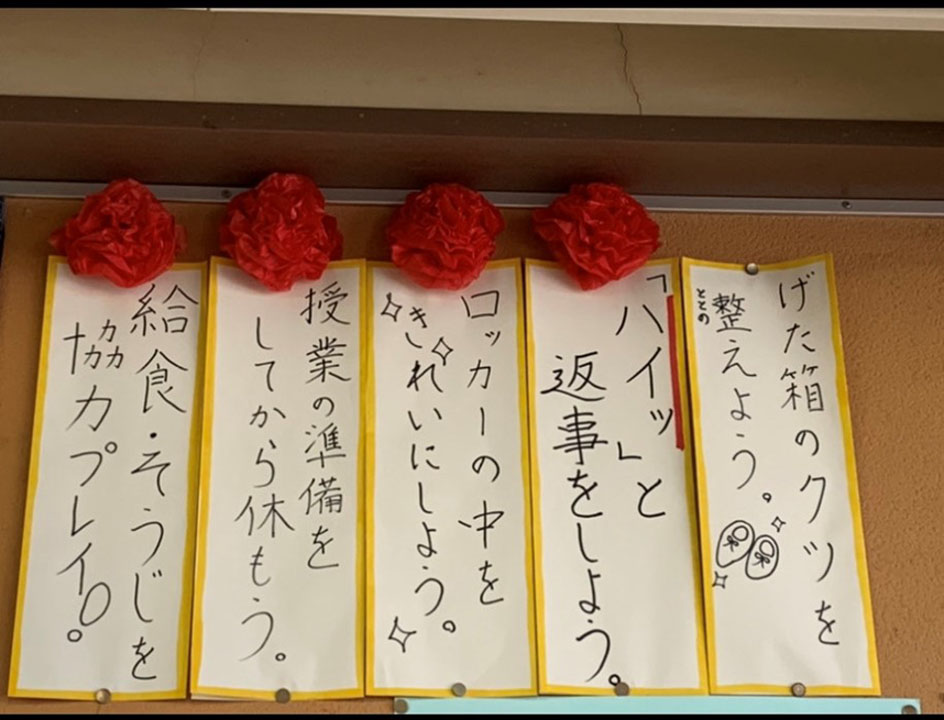

そうですね。やはり、「できる子」だけが楽しいクラスにはしたくないとの思いがあります。 例えば、「目標ミエルモン」は教室後方の壁面にクラスの目標を張り、達成したものには花を付けるのですが、目標の立て方には注意が必要です。もし、「全員が無欠席」「忘れ物ゼロ」などの目標を掲げてしまうと、欠席した子や忘れ物をした子が責められてしまう可能性があるからです。そのため、子どもたちが目標を立てる場合も、私が少しだけ助言するようにしています。

【プロフィール】

八神進祐(やがみ・しんすけ) 1988年、愛知県生まれ。愛知教育大学卒業。教育サークルMOVE代表。子どもたちの“ありのまま”を大切にした教育実践に取り組んでいる(現在は文科省の在外教育施設派遣制度によりチェコ共和国のプラハ日本人学校に勤務)。著書『今すぐ真似したくなる教室のひみつ道具図鑑』、教育論文入賞多数、第5回・第7回「全国授業の鉄人コンクール」優秀賞、フォレスタネットグランプリ初代MVP。YouTubeでは小学館「みんなの教育技術」より、授業力アップ動画を、ツイッターでは「だいじょーぶ先生」(@teacher16694123)としてアイデア溢れる教育実践を発信中。