学級経営や授業づくりのアイデアを次々と生み出し、SNSなどでも注目を集める愛知県の小学校教員・八神進祐教諭。今年4月からはチェコ共和国プラハの日本人学校に赴任し、新たな道を歩み始めている。人並外れた「アイデアマン」である八神教諭が描く学校の未来、子どもたちの未来とはどのようなものなのか。インタビューの最終回では、八神教諭自身の教育観や授業観、海外赴任に寄せる思いなどに迫った。(全3回)

――日々の学級経営において、何か意識していることはありますか。

何よりも意識しているのは、子どもの発達段階です。例えば、低学年の児童は「先生!これ見て」とか「先生、聞いて!」とか、教師への強い関心があります。そうした特性を生かし、教師が模範を示して子どもにまねをさせるような指導をしています。また、低学年の子には深く説明し過ぎないことも大事です。「なぜ、あいさつをしなきゃ駄目なの?」と聞かれたときも、「なんでだろうね。でも、あいさつをすると気持ちいいよね」とだけ簡潔に伝えます。あいさつの大切さは、中学年、高学年と上がっていくにつれて理解できるようになるからです。

――中学年になると、指導の在り方も変わってくるのでしょうか。

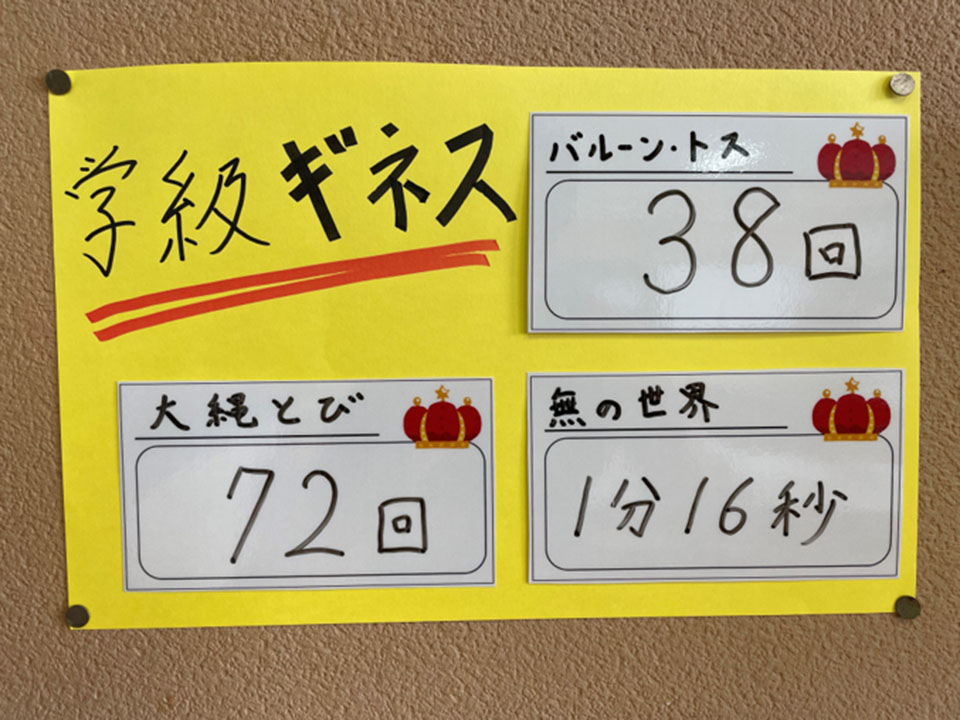

中学年になると、興味関心の範囲が広がり、いろいろなことに挑戦したくなります。同時に、他人と比較するようにもなってきます。この特性を生かし、チャレンジする機会をたくさんつくるようにしています。例えば、大縄跳びなどの記録を教室に掲示する「学級ギネス」は、そうしたアイテムの一つです。創作意欲も高まる年代なので、教室に工作道具を置くなどして、チャレンジできる環境を整えることも大事だと思います。

――高学年はどうなのでしょうか。

高学年になると、「なりたい自分」が明確になる一方、「なれない自分」に葛藤することも増えます。そこで、子どもたちの思いを正面から受け止めてあげた上で、背中を押します。

例えば以前、問題行動が目立つ子が「児童会選挙に立候補したい」と言い出したことがありました。本人は「もっとちゃんとしたい」という思いと葛藤していたのでしょう。私は「君は真っすぐでうそをつかない。先生はそうしたところを見てきた。だから応援するよ」と伝えました。結局、選挙では当選できませんでしたが、それを機に彼は大きく成長し、運動会では応援団長を務めました。彼が「僕はこれから先、やろうと思ったことは全て挑戦することにした」と話してくれた時はうれしかったですね。

――全学年共通で、大切にしていることはありますか。

どの学年でも、子どもの「ありのままの姿を見る」ことを大切にしています。著書で紹介した教具の数々も、アイデアありき、実践ありきで考え付いたものではありません。例えば、「さよならじゃんけん」は、当時教室でじゃんけんがはやっていた様子を見て思い付いたものです。また、「メッセージトランプ」は「子どもの頑張りをご家庭に届けたい」との思いから考え付いたものです。全て子どもの姿を見る中で生まれてきたものです。

――日々の授業づくりにおいて、何か意識していることはありますか。

何よりも「分かる授業」をすることです。授業が分からないのに、学校が楽しいというのはあり得ない話だと考えています。授業が分かり、できることが増えていくからこそ、学校は楽しい場となり、未来に希望を持てるのです。その上で、授業に一体感を持たせることを重視しています。子どもも教師も一緒になって、共に学び、成長していく。そうした授業づくりを心掛けています。

また、武道にある「守破離」の精神も意識しています。「守」は基礎・基本を徹底すること、「破」は自分なりにアレンジすること、「離」はオリジナルなやり方を生み出すことを意味しますが、やはり基礎基本があってこその応用です。ピカソだって写実的な絵をきちんと描けるからこそ、ああいった独創的な絵を描けるのだと思います。

一方で、「型」にはめ込み過ぎないことも意識しています。小学校では「基礎・基本づくり」という点で、「型」が大事なのは確かです。でも、そこにはめ込み過ぎると、学ぶこと自体が嫌になってしまうからです。例えば、国語の作文指導にしても、教科書の手本を参考にすることはあっても、それが正解だと思い込ませないように意識しています。

――今年4月からは、プラハで日本人学校の教員をされています。どのような経緯があったのでしょうか。

以前、日本人学校の子どもに対し、「比較的裕福で恵まれた子たち」というイメージを持っていました。でも、いろいろな本を読むうちに、そうではないことに気付いたんです。親の都合などで仲の良い友達と離れ離れになり、悲しさや寂しさでいっぱいな子も多く、戻って来た後には日本の学校に適応できず、ドロップアウトしてしまう子もいる。そうした話を聞いて、何か力になれないかと思っていました。

そんな折、勤務校の先輩に、海外の日本人学校に勤めていらっしゃった方がいたのです。いろいろと話をする中で、その先輩から「君なら、きっと力になれるよ」と言われ、赴任することを決意しました。

――赴任して5カ月ほどがたちますが、いかがですか。

そうですね。季節の行事がたくさんあって、日本にいた頃よりも日本らしい日々を送っています。学級の人数が少ないので、一人一人に寄り添った指導がこれまで以上にできるのはうれしいですね。学級経営が「1対全体」と「1対1」のバランスで成り立っているとすれば、「1対1」の部分を強化しながら指導している感じです。

――今後の目標、将来的な展望について教えてください。

今後の目標は、何より「明日の授業」をより良いものにすることです。今の自分があるのは、コツコツと小さなことを積み重ねてきた結果です。未来の自分がどうなっているかは、正直なところよく分かりません。ただ、日々の授業を一つ一つ良いものにしていけば、その先に確かな未来があるのだろうと思っています。

――今後も、ユニークな教具は作り続けていくのでしょうか。

教具を作ること自体を目的にはしていません。子どもたちの「ありのまま」の姿を見て、何が必要なのかを考えた結果として、新しい教具やアイデアは生まれるのだと思っています。何よりも子どもたち一人一人と向き合い、その流れに身を任せていきたいですね。

――学校教育の未来については、どんな展望を持っていますか。

今の学校は、教員の多忙化が著しく、学びの変革を巡る混乱も起きています。ICTの普及により、教師不要論や公立学校の在り方についての話も出ています。このままでは、公教育が崩壊しかねない状況です。そうした状況がある中で、今後は全国の先生がSNSなどでつながり、教育の在るべき姿について声を上げていく必要があります。そうしたアクションが起きた時は、私も何かしらのサポートができる存在でありたいと思っています。

【プロフィール】

八神進祐(やがみ・しんすけ) 1988年、愛知県生まれ。愛知教育大学卒業。教育サークルMOVE代表。子どもたちの“ありのまま”を大切にした教育実践に取り組んでいる(現在は文科省の在外教育施設派遣制度によりチェコ共和国のプラハ日本人学校に勤務)。著書『今すぐ真似したくなる教室のひみつ道具図鑑』、教育論文入賞多数、第5回・第7回「全国授業の鉄人コンクール」優秀賞、フォレスタネットグランプリ初代MVP。YouTubeでは小学館「みんなの教育技術」より、授業力アップ動画を、ツイッターでは「だいじょーぶ先生」(@teacher16694123)としてアイデア溢れる教育実践を発信中。