指示される方が楽だと知った――。「しつもんメンタルトレーニング」の考案者である藤代圭一さんは、「しつもん」について教わろうと師匠のかばん持ちをしていた日々をこう振り返る。インタビューの第2回では、藤代さんが失敗をばねに起業するまでの経緯、「高校魅力化プロジェクト」の一環で実施した進路選択を支援する取り組みなどについて聞いた。(全3回)

──サッカースクールのコーチをされている時、厳しい指導で子どもが次々と退会してしまい、考え方を変えることにしたのですよね。

はい。スクールに通う子どもたちがどんどん減っていく中で、何が原因なのかを探ろうとさまざまな本を読んだり、人から話を聞いたりしていました。そんな時に読んだ本に「コーチングとは、その人が行きたい方向に進むのをサポートすることである」とあり、子どもを引っ張り上げようとしてきたそれまでの考え方を転換させなければいけないと思ったんです

その後、さまざまなセミナーや勉強会に参加する中で、マツダミヒロさんに出会いました。「魔法の質問」で知られ、「質問は人生を変える。ビジネスやコミュニケーションなど全てに活用できる」という考え方を提唱している方です。マツダさんの接し方には、参加者の選択肢を奪わないさりげない優しさがあり、これこそ僕が学ぶ必要のあるコーチングだと思いました。それで、マツダさんの下で勉強したいと思い、かばん持ちになりました。

――「かばん持ち」とは、具体的にどんな仕事をされていたのでしょうか。

それが、何をするかが決まってない上に、マツダさんも指示を与えてくれないんです。「しつもん」についても、何かを教えてくれるわけではありません。実際にかばんを持ち、付いて回るだけの日々です。ただ、一日の終わりに必ず「今日はどうだった?」と聞かれました。

「指示されない」という状況は初めての経験でした。僕は大学を中退後にサッカースクールでアルバイトをするようになり、「コーチが足りない」と言われてコーチになりました。当初は「うまくないですから」とお断りしたのですが、「会社が決めたことだから」と押し切られました。

コーチになってからは、自分がかつて受けた指導の模倣をしていました。そうして高圧的に指導するばかりの自分に嫌気がさして、「自分は子どもの前に立ってはいけない人間だ」と考えました。

そうした経緯を経てマツダさんに師事したのですが、何も指示されない日々の中で気付いたのが、「ああしろ」「こうしろ」と言われた方が楽だということです。自分で考えて行動すれば、責任も自分で負わなければいけません。指示されたことなら、失敗しても「やれと言われたから」と言い訳ができますが、自分で判断・行動した場合はそういうわけにいきません。

でも、毎日の終わりに投げ掛けられる「今日はどうだった?」という「しつもん」に答えるうちに、自然とマツダさんと会話を深めていけるようになりました。「しつもん」に対して自分なりに振り返って答え、会話を重ねる中で、次の準備ができるようになったのです。その時に「ああ、人ってこうやって変化していくんだ」と思いました。

――自分なりに考えて行動することが楽しくなったのですね。

人は「自分で考える」「自分で選択して進む」ことで、やる気と主体性が生まれます。だからこそ、「自分で選択する」というきっかけをつくることが重要なんです。

ごく普通の家庭に育ち、普通の学校で勉強を重ねてきた僕は、「分からないのは恥ずかしいことで、分かっているのが良いこと」という考え方に基づいて生きてきました。テストで解答が分からなかったり、聞かれたことに答えられなかったりしたときは自分を責め、恥ずかしいと思ってきました。そんな自分が、「しつもん」に出合ってからは、分からないことがあると、「恥ずかしい」という気持ちより先に「知りたい!」という好奇心が湧き上がるようになったのです。

――その経験が、「しつもんメンタルトレーニング」の考案に生かされたのですね。

はい。「自分で考える」という、「本当の厳しさ」のようなものを子どもたちに伝えたいと考えるようになりました。「厳しさ」という言葉を使うと、暴言や暴力をイメージされる方がいるかもしれませんが、そうではなく、自分で決めて自分で責任を引き受けるという厳しさです。

あれこれ指示する方が指導者としても楽な面はありますし、その方がいいという子もいるでしょう。でも、それでは自律性が芽生えず、何かあれば人のせいにするようになり、学びの効率も下がります。だからこそ、問い掛けとそれを起点としたコミュニケーションを通じて、子どもが「自分で決める」ようになることが大事なのです。そうすれば、必ず自分らしい道にたどり着くと信じています。

――自分に合った進路の選択にもつながるのですね。

昨年のことですが、島根県の高校で「しつもんメンタルトレーニング」のメソッドを活用して、生徒たちが進路について考える機会がありました。県立隠岐島前高校という、本土から約60キロ北の離島にある高校です。そこでは地域を挙げて「島前高校魅力化プロジェクト」を展開していて、その一環で隠岐國学習センターにて6回にわたるゼミを実施したのです。

隠岐島前高校は、この地域で唯一の高校なのですが、生徒数の減少で廃校の危機を迎えていました。高校が廃校になると、高校生が地域からいなくなるだけでなく、働き盛りの親も含めて家族ごと島を出てしまいます。その結果、伝統行事や一次産業は担い手不足で衰退し、地域の活気が失われて島に住む人がいなくなるという事態が起こり得るのです。

そこで、島前3町村が協議して「生徒が行きたくなる」「保護者が行かせたくなる」「地域が生かしたくなる」ような魅力的な学校をつくることを目指したのです。

――それで藤代さんも関わりを持たれることになったのですね。6回のゼミでは、具体的にどんな取り組みをされたのでしょうか。

前提として、僕自身は大学を中退した上に社会人生活が長続きしなかった結果として、一人でビジネスを始めた経緯があります。キャリアとしてあまり誇れるものでもないので、まずは自らに「進路選択とは何だろう?」「進路を考える際に重要なことは?」「そもそも、進路って何?」などと問い掛けをしました。

進路に悩む高校生たちにとっては、「こうしてみたら?」とアドバイスしてもらう方が楽かもしれません。でも、それでは自分らしい道を選ぶこともできませんし、自分で決めたという感覚も持てません。生徒自身でもがきながら、進路選択を自分事として捉えることが重要なのです。

では、自分事にするにはどうしたらよいのでしょうか。それは自ら問いをつくり、答えを見つけていくことです。そうすることこそが、生徒が自分らしい未来を切り開いていくことになると考えました。

――藤代さんが問い掛けるのではなく、生徒自身が問いを考えるのですね。

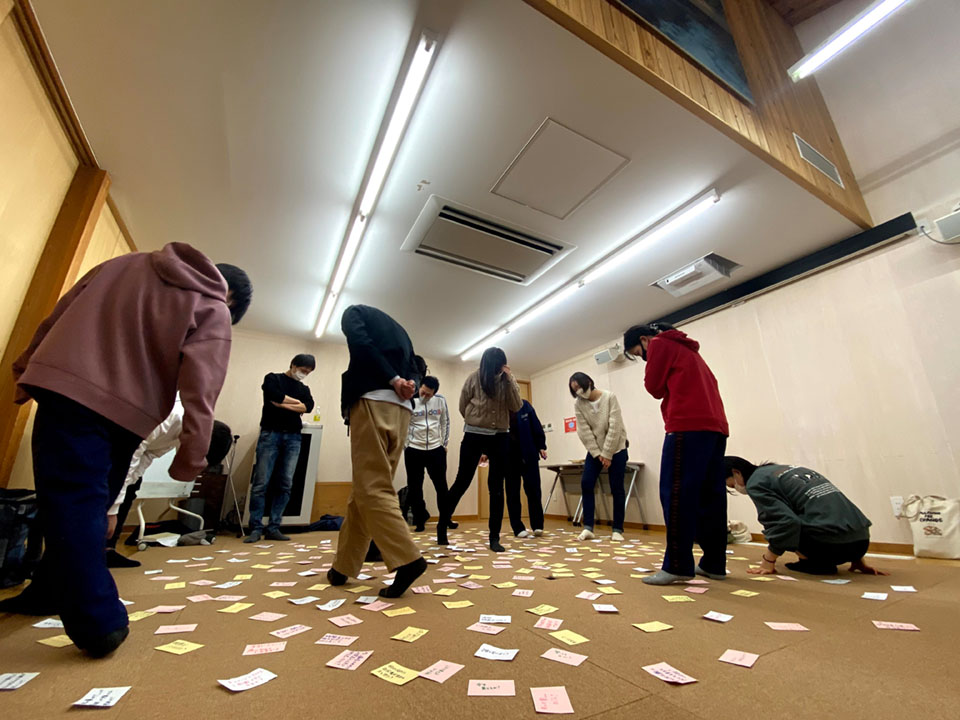

そうです。これを僕たちは「未来の自分に贈る問い」と表現することにしました。その他にも、他の生徒が考えた問いの中から自分が一番答えたくなる問いを選んで答えるなど、生徒同士の対話もしてもらいました。その前段階では「問いのプレゼント」として、1~2年後に実現したい目標について、他の生徒たちが問いを贈るという活動もしました。また、ゼミの後半では、「未来の自分が、進路に悩んでいる今の自分へ質問を贈る」という活動も行いました。

ゼミを通して生まれたのは、誰かが「私のために贈った問い」が自分に響いたり、自分が「私のために贈った問い」が誰かに響いて答えたいと感じたりするという状況でした。

このゼミでつくった問いは、「高校生が未来の『私』に贈る問い」と題して、対話カードとして販売もしています。枚数はトランプと同じ53枚です。このうち1枚はあえて白紙にしてあり、自身で問いをつくることができるようになっています。

【プロフィール】

藤代圭一(ふじしろ・けいいち) 問い掛けることで自分を知り、幸福度を高めるアプローチが人気。島根県の離島・海士町と沖縄の2拠点で暮らしながら、全国各地で「自分らしく生きる」講演・セミナー活動を行う。また、教えるのではなく問い掛けることでやる気を引き出し、考える力を育む『しつもんメンタルトレーニング』を考案。アムステルダムやシアトル、シンガポールなど世界各地の子どもたちにも実施。全国優勝チーム、日本代表チームなどさまざまなジャンルのメンタルコーチを務める。子どもや選手に「やらせる」のではなく「やりたくなる」動機付けを得意とし、全国各地の指導者のコーチとしても活躍。52の問いを散りばめた「Life is Learningカード(対話カード)」は、海士町のホテル「エントウ」のアメニティーにも採用され「自分とつながり直すきっかけになった」と好評を得ている。『私を幸せにする質問』(東洋館出版社)など著書多数。