オンラインで海外の同世代と交流を深める「教室から世界一周」プロジェクトは、世界42カ国、130以上の団体と連携しながら進められている。プロジェクトを立ち上げた堂原有美さんは「子どもたちの変化に驚かされることも多い」と話す。インタビューの最終回では、堂原さんの現在の活動にスポットを当てながら、子どもたちに寄せる思いを聞いた。(全3回)

――堂原さんが立ち上げた「教室から世界一周」プロジェクトについて、詳しく教えてください。

世界と日本の教室をオンラインでつないで、中学生や高校生が同世代と交流し、意見交換をするプログラムです。現在、交流先として世界42カ国、130以上の団体と連携しています。

プログラムは大きく3つあります。1つ目は異文化交流プログラムです。例えば、ガーナのプロダンサーと日本の小学生がオンラインでつながり、お互いにダンスを踊って文化交流をするといった例があります。司会はインターンの大学生が務めます。日本の教員養成課程の大学生が、海外の教育事情を知るために「世界の授業参観」も実施しています。

2つ目はPBL型のプログラムです。SDGsなどの社会課題を学び、考えます。例えば、オーストラリアと日本の高校生が気候変動についてオンラインで議論し、デモに参加したオーストラリアの高校生の話を聞くといった例があります。

3つ目は日本語で海外の友達をつくるプログラムです。日本の子どもが世界各国の日本語学習者と交流します。学校単位でも個人でも参加できます。中高生は英語でのコミュニケーションに尻込みしてしまうこともありますが、相手が少しでも日本語を話せるとすぐ仲良くなるんです。そこから海外に興味を持ち、英語を勉強しだす子や、海外に留学する子も出てきています。ある参加者のお母さんが、交流を通して英語学習の意欲が高まったわが子を見て「得点を取るためだけの英語学習には限界があるんですね」と話していました。私たちとしては、とてもうれしい話です。

――国際交流のプログラムを持つ中学校や高校もありますが、ここまでの変化を生み出せていない気もします。WTOCのプログラムは何かが違うのでしょうか。

「教室から世界一周」プロジェクトでの交流の様子。海外の子と何でも自由に話せるプログラムが好評だ(堂原さん提供)

海外の友達をつくるプログラムでは、特に課題を与えず、好きなことや興味のあることを自由に話してもらっていて、そこが違うのかなと思います。あとはやはり言語ですね。交流したいと思っていても、英語を使うことに抵抗感があってできずにいる生徒は多いと思います。その壁を少し取り除いてあげれば、子どもたちは変わってくるのではないでしょうか。このプログラムを通じて子どもたちが多文化に触れ、海外に興味を持つことに「火を付ける」役割を果たせればと思っています。

――交流先はどのように開拓しているのですか。

初めは世界一周旅行でお世話になった知人や、現地で知り合った人をつてにしました。そのつながりがじわじわと広がって、42カ国との交流ができるようになりました。

日本の子どもは、学校や団体、個人単位で参加ができます。最近は自治体との連携も始めました。2026年に名古屋市で第20回アジア競技大会、アジアパラ競技大会が開かれますが、各自治体と大会に参加するアジア各国との交流を促進するプログラムを提供しています。

蒲郡市は愛知県内でも観光地として知られていて、大会中は大勢の観光客を呼びたいと考えています。でも、ムスリムの人たちの受け入れ態勢が整っていないという課題があったため、私たちがインドネシアの方と市の観光課とをつないで、食事や礼拝について意見交換ができる場をつくりました。インドネシアの方もムスリム対応について意見を聞かれたことが珍しかったようで、とても喜んでくれました。

その他にも、シンガポールの人たちが山で果物狩りがしたいと思っているのに、日本側が従来の観光資源にこだわってニーズが見えていないなんていうミスマッチを解消したケースもあります。なので、実際に海外の人の意見を生で聞いて、取り組みに反映させることは大きな意味があると思っています。

今年の9~10月に中国・杭州市で開かれる第19回アジア競技大会に関して、日本の高校生が現地の高校生に現在の状況をインタビューし、20回大会に生かそうという試みも行いました。中国での市を挙げての盛り上がりに、高校生も「自分たちも何かやりたい」と意欲を高めていました。

――ICTを活用したイベントも手掛けているそうですね。

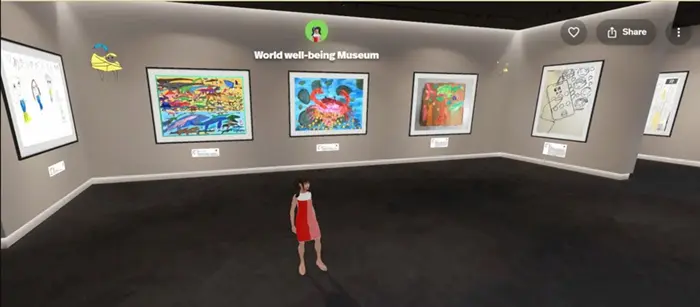

メタバース空間に広がる「世界しあわせミュージアム」(堂原さん提供)

世界中から「幸せ」を表現するアート作品を募集して、メタバース空間に展示する「世界しあわせミュージアム」を今年3月にオープンしました。ミュージアムのお披露目と同時に世界大交流会「幸せディスカッション」も開催しました。世界の子どもや若者が意見交換をして、自分が幸せを感じる瞬間を語ってもらうというものです。ミュージアムは入場無料で、1年間展示の予定です。

――堂原さんが、子どもたちに伝えたいメッセージはありますか。

自分で心の声を聞いて、そこに向かって突き進んでほしいということです。

私自身、社会福祉が整っていて人々の幸福度が高い国、人と人とのつながりが深くて幸福度が高い国などをいろいろと見てきました。そうした中で一つ気付いたのは、スウェーデンのような幸福度の高い国であっても、中には「幸せじゃない」と言う人もいるということなんです。

結局、「幸せ」というのは主観なんだという結論に至りました。重要なのは、「外からどう見られるか」ではなく、「自分が幸せだと思えるかどうか」なのです。そう考えると、どんな人でもどこにいても幸せになれるはず。そのためには、自分で心の声を聞いて、そこに向かって突き進んでいくことが大切だと思うのです。

子どもたちには「自分の心の声を聞くこと」を大事にしてほしいと話す

私自身、旅に出るまでは、そう思えていませんでした。親や先生や上司から言われたことをやって、良い成果を収められたら褒められる。でも、ある日ふと「何か違うんじゃないか」と悲しくなってしまったんです。

「好き」のままでいいんだと気付かされたのが世界一周であり、それを証明したくて国際交流プログラムを手掛けているのだと思います。だから、子どもたちにも学校でがんじがらめになるのではなく、「自分の心の声を聞いて、思ったことをするのが一番いいよ」と強く言いたい。「個性の数だけ、選択肢を」を会社のスローガンにしているのもそういう理由です。個性の数だけ選択肢を用意する、そういう社会が実現すれば、みんなが幸せになれるのではないでしょうか。

【プロフィール】

堂原有美(どうはら・ゆみ) ㈱WTOC(ウトック)代表取締役。愛知県生まれ。日本の教育には“個の尊重や多様性”がもっと必要だと感じ、「教室から世界一周!」プロジェクトを立ち上げる。世界42カ国130団体以上と連携し、国際交流の場を提供中。「第二のグレタさんを日本から!」が目標。前職では「武将観光」PRのためサムライ好きのジョージ・ルーカス監督に協力依頼の巻物を送付し、秘書から返事をもらうというエピソードも。