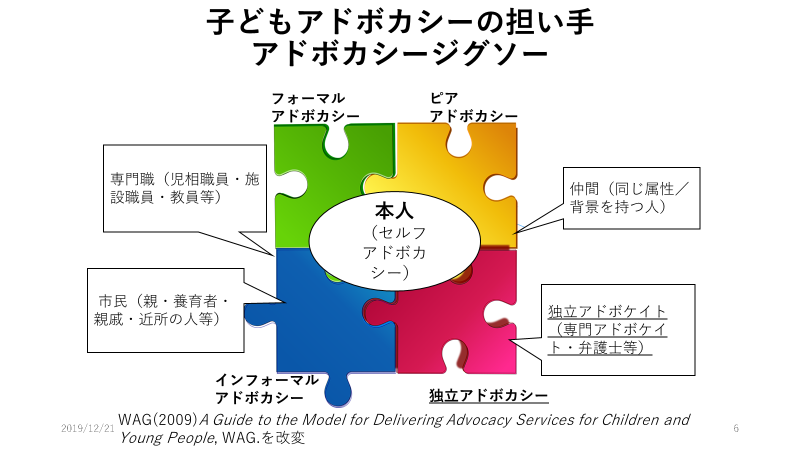

アドボカシーの担い手は5種類ある。まず、子ども自身が第一のアドボケイトである。ノルウェー初代子どもオンブズマンのマルフリード・G・フレッコイさんは、「子どもアドボカシーは、子どもには力があると信じるという気持ちや態度を持って実践しなければならない」と指摘している。「子どもは無力だから代弁してあげよう」という姿勢ではなく、「子どもは自分で考え、意見をまとめ、発言する力を持っている」ことを信じ、その力を信頼して支援するという姿勢である。

その上で、まず親や親族など身近なおとなが、第二のアドボケイトして支援することが一般的である。例えば、子どもが学校でいじめを受けている場合に、親が学校に行って子どもの気持ちや願いを教員に伝えて対処を求めることが多い。こうした行動をインフォーマルアドボカシーと呼ぶ。

第三に、学校の教職員、施設や病院の職員など、子どもに関わる仕事をしている人たちは、子どもの意見や願いを聴いて、それを尊重することが仕事の重要な一部である。学校では教員にその役割が求められ、養護教諭・事務職員など多くの教職員も、その役割を果たしている。こうした役割をフォーマルアドボカシーと呼ぶ。

第四はピアアドボカシーである。ピアとは同じ属性・背景を持った仲間を意味する。例えば、同級生からいじめの相談を受けた友達が、一緒に先生に相談に行くというのはその例である。

最後が独立アドボカシーである。これは利害関係のない第三者が行うアドボカシーである。弁護士や欧米で制度化されている専門アドボカシーはその例である。

このように、さまざまなアドボカシーの担い手がジグソーパズルのようにスクラムを組んで支援していくことにより、子どもの権利が守られるのである(図参照)。

しかし、現在はさまざまなアドボカシーが十分に機能しているとは言えない。基盤となる親や親族によるインフォーマルなアドボカシーが弱まってきている状況がある。学校においても、教職員の多忙化により一人一人の子どもの声を聴く余裕がなくなってきており、教職員による虐待やハラスメント等の事件も発生している。

「子どもの声を聴いて尊重する」という文化が日本に根づいていないことが、さまざまなアドボカシーが十分に機能していない背景にある。そのため、親や教職員が子どもの権利について認識し、アドボケイトしての自覚を持つことが求められている。と同時に、アドボカシーの専門技術を持った独立アドボケイトが日本でも求められているのである。