現代アートについて最もよく耳にするのが、見てもさっぱり「わからない」という声です。現代アートには正解があるわけではないので、「わかる」「わからない」という図式だけで捉えてしまうこと自体に大きな落とし穴があります。そもそもこの世界には意味や理由がわかることばかりではなく、無数の「わからない」ことがあり、その中で何とか生きていかねばなりません。だから総じて意味不明に見える現代アートを鑑賞することは、「わからない」ことと向き合うレッスンにもなります。私たちが漠然と「わからない」と思うことでも、丁寧に中身を分析すると、何がわからないのかが見えてきます。

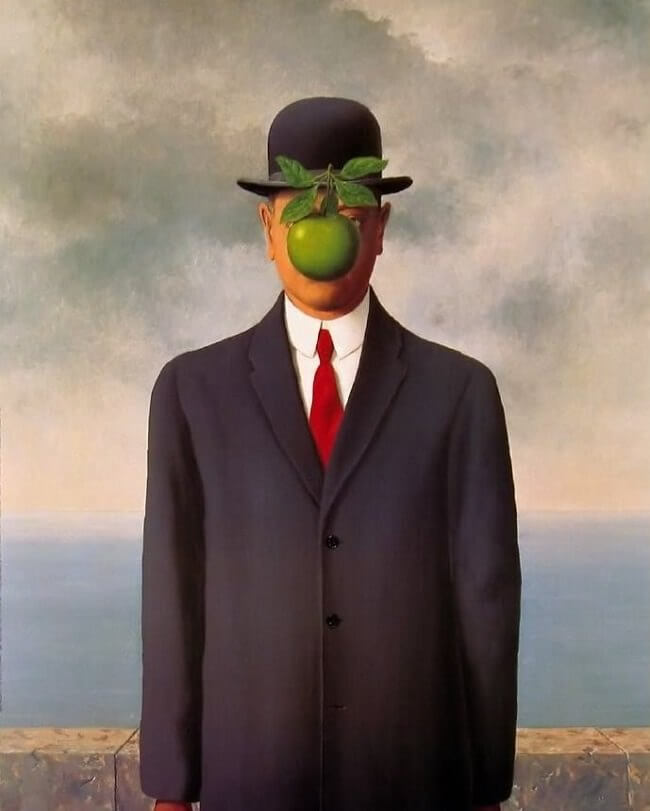

例えば、Aのマグリットの絵画では、描かれているそれぞれの物が何かは全て理解できます。しかし、それが「何を言いたいのかわからない」と感じるのではないでしょうか。作者の主張がよく理解できないという「わからなさ」です。

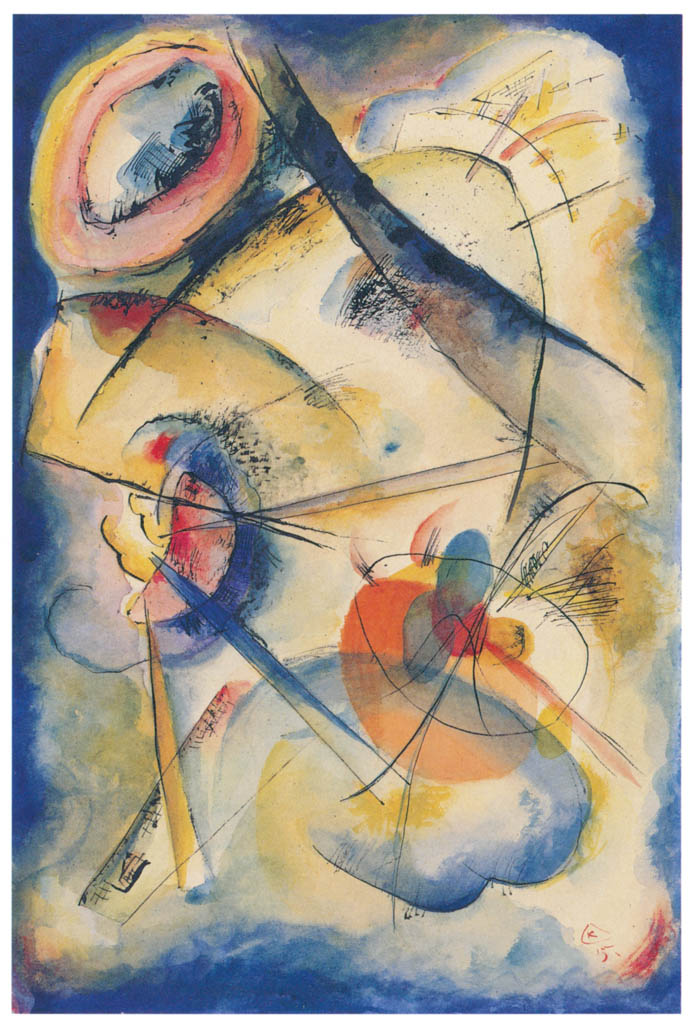

それに対してBのカンディンスキーの絵画は、作者の主張以前に、ここに「何が描いてあるのかわからない」というものです。描かれている内容が判別できないというのは、同じ「わからない」でもマグリットの絵画とは少し違うことが理解できると思います。

他にもピカソが描くようなヘンテコな絵は、描かれているものはかろうじて理解できますが、構図やプロポーションがゆがみ、各所のバランスもおかしくて、「なぜこんな描き方をするのかわからない」し、絵画の技術として「上手なのかわからない」と感じるかもしれません。

そして、マーク・ロスコの絵画のようにキャンバスに単に色が塗られただけのものになると、そこに意味のあるものが描かれているかすら理解できません。つまり、これまでのように主張や内容、技術が理解できないレベルではなく、そもそも「何なのかがわからない」という印象を受けると思います。さらに、ジャクソン・ポロックが描く絵画のように、飛び散った絵の具が積み重なっただけに見えるものは、もはや描かれたもの以前の「わからない」が現れます。これが偶然の模様なのか単なる汚れなのか、それとも意図的に描かれたものなのか、判別もつきません。つまり「絵画かどうかがわからない」ということになります。

私たちがひとくくりにしている「わからない」には、実はそれぞれ微妙な違いがあります。だから「わからない」のは単なる感性の問題と片付けるのではなく、その正体をクリアにしてみるとよいでしょう。自分は何が「わからない」のかがわかると、理解の範囲が明らかになり、その次に進むことができるのです。