現代アートで難しいのは、どうやって評価するのかの基準です。常識を裏切り、物事の分類や境界線を問い直し、イマジネーションや体験の限界を突破する試みを行う現代アートでは、その作品が何に対してどのような批判を加え、どんな問いを立てるのかがヒントの一つになります。誰かが既に提示した批判を繰り返したり、どこかで見たことがあるようなものを意図せずに持ち込んだりするだけでは二番煎じとされてしまうのです。

そのため、現代アートを見る際にまず注目する必要があるのはコンセプトです。たとえ普段目にするような何の変哲もない当たり前のものが作品として展示されていたとしても、それが何かの意味や文脈を問い直し、私たちの思い込みやイメージの解体を試みていれば、現代アートとして評価できる可能性があります。そういう意味で現代アートは「頭」で見る知的な鑑賞と言える部分が多いと言えます。

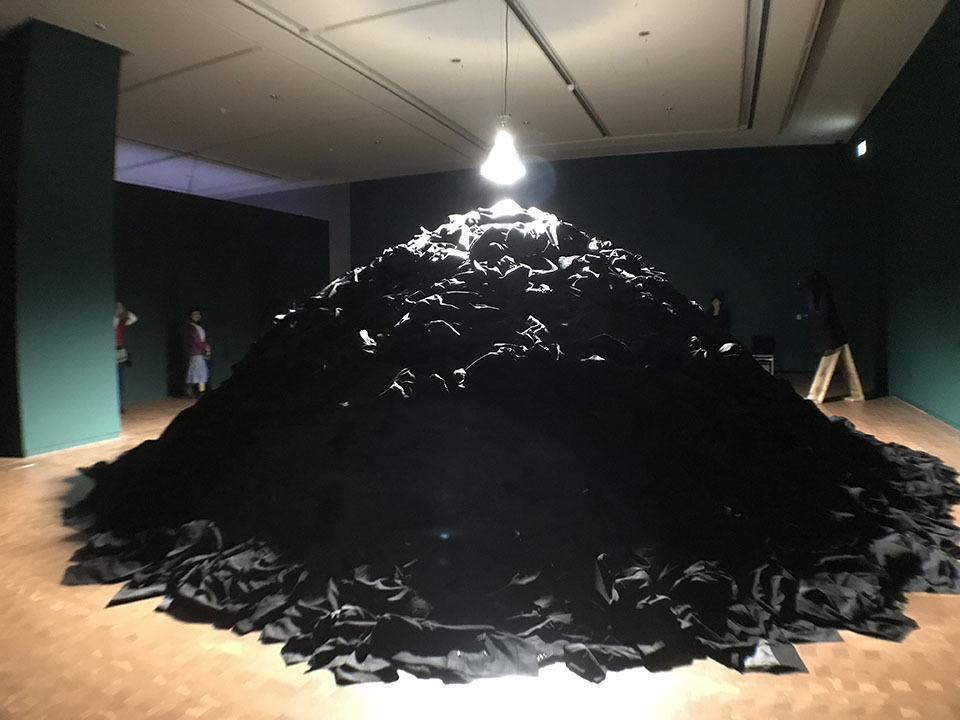

その一方で、とにかくインパクトがあって五感に訴え掛けてくる作品も、現代アートの中にはたくさんあります。あり得ないほど巨大な物や逆に微小で繊細なもの、およそ人の手の技に見えないものだったり、それとは逆に人の手を介さない自然現象やテクノロジーが駆使されていたりと、その表現はさまざまです。しかし、やはりそこでの評価のポイントも、私たちのこれまでの体験や知覚の常識を裏切るような試みがなされているかどうかになるでしょう。それは頭というよりも「身体」の感覚への問い掛けであり、よりダイレクトに受け取られます。

もちろんコンセプトやインパクトはそれほど強くなくても、美しさや喜び、悲しみや苦しみといった、従来から美術が追求してきた「心」に訴えようとするものも現代アートの中には見られます。しかし、それも現代アートではストレートな表現よりも、さまざまなレイヤーで感じ方に新しい仕掛けが施されているものが評価されることが多いように思えます。

この「頭」「身体」「心」への働き掛けが表現の上でどのようなバランスになっているのかが、作品の評価の分かれ目になるでしょう。頭で理解できるコンセプトがあっても、身体には訴えてこない学者の言説やビジネスの企画書のようなものはアートとは見なされません。逆に知覚的なインパクトだけがあっても、コンセプトに欠けるものはエンターテインメント要素だけになるかもしれません。また、心や情感に訴えては来るものの、どこかで見たようなお決まりのパターンであれば、時代の先端としては評価されないでしょう。

こうした現代アートの見方に倣い、社会のさまざまな出来事を「頭」「身体」「心」への働き掛けとして分析すると、これまでとは違った見え方がするのではないでしょうか。