不登校や不登校傾向にある児童生徒のための「学びの多様化学校」が全国的に広がりを見せている。2023年に「不登校特例校」から名称変更されたこの学校は、個々の児童生徒に合わせた柔軟な教育課程や学校環境が特徴である。授業時間数の削減や登校時間の調整、少人数制やICT活用など、多様な学びの形を提供している。文部科学省は全国での設置を推進しているが、地域格差や財政不足など課題も多い。

頭痛や腹痛など、月に1回以上経験する身体症状が多い子どもほど、抑うつ症状を併発するリスクが高まることが9月2日、全国の10~15歳の子どもを対象に行った国立成育医療研究センターの大規模調査で明らかとなった。

中学生の8割、小学生・高校生の9割が平日に適正な睡眠時間を確保できていない――。そうした実態が9月3日、寝具メーカー大手・西川が公表した「nishikawa 睡眠白書 2025」で明らかになった。

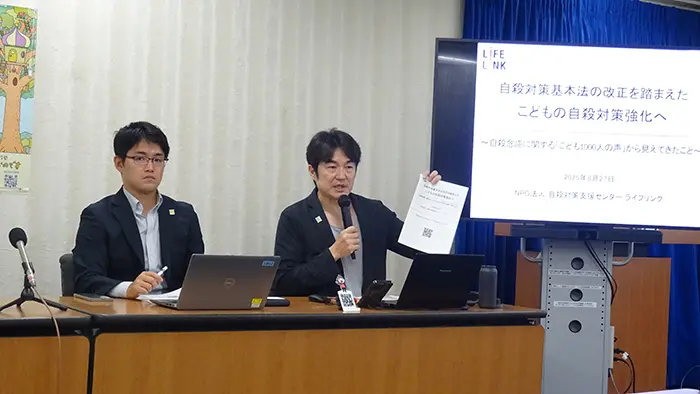

「死にたい」「消えたい」気持ちが抑えられなくなったときの子どもの相談先で、最も多いのは生成AI――。子どもの自殺対策などに取り組むNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」が8月27日に公表した、「しんどい」気持ちを抱える18歳以下の子どもを対象としたアンケート調査の結果から、このような姿が浮かび上がった。

昨年の小学生から高校生までの自殺者数は過去最多の529人に上り、ここ数年、高止まりの状態が続いている。「死にたい」という思いがふと頭をよぎる子どもは、さらに多いだろう。

子どもの不安が高まり、学校に行くのがしんどいと感じやすい時期とされる夏休み明け。子どもの居場所づくりを支援する団体で構成される「#学校ムリでもここあるよキャンペーン実行委員会」は9月8日まで、「#学校ムリでもここあるよキャンペーン2025」を展開し、学校や家庭以外でも安心して過ごせる居場所や相談場所を特設サイトで紹介している。

夏休み明けに「この世から消えたい」と感じたことがある――。悩みを抱える10代を支援するNPO法人第3の家族は8月20日、学校が「しんどい」と感じる10代216人を対象とした調査の結果を公表した。

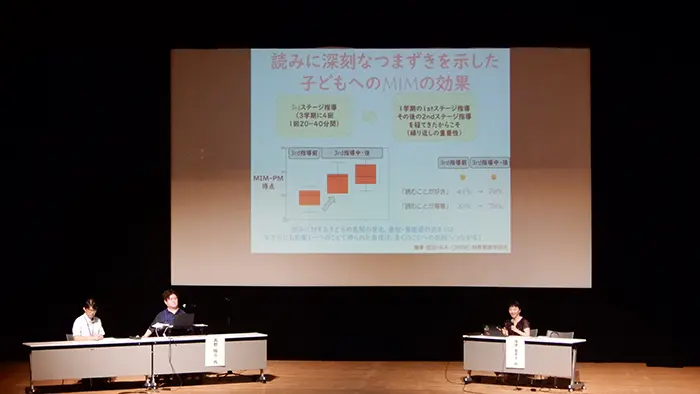

誰一人取り残さない教育の実現に必要なものは何か――。横浜市教育委員会は8月20日、6月から始動した55の連携大学や企業、教員、教員志望の学生の共創による教育研究の場「横浜教育イノベーション・アカデミア」の部会を開催し、「一般学級における『誰一人取り残さない』教育」をテーマに議論を深めた。

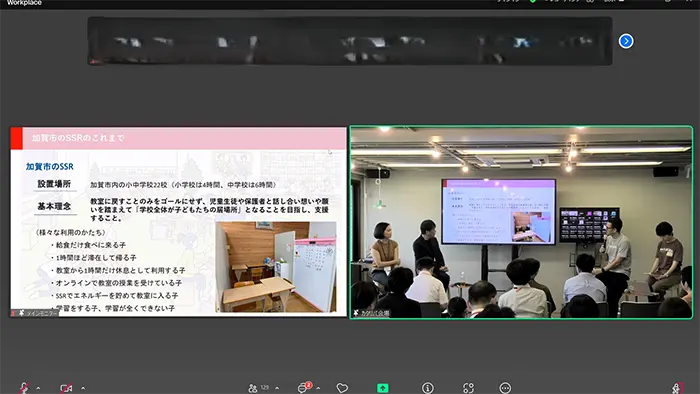

不登校児童生徒が年々増加する中、教室に入れなくても学びを続けられるよう、多様な選択肢が広がりつつある。その一つが、学校内の空き教室などを居場所とし、支援を受けることができる「校内教育支援センター」(スペシャルサポートルーム)だ。

不登校や不登校傾向にある児童生徒のための「学びの多様化学校」が全国的に広がりを見せている。2023年に「不登校特例校」から名称変更されたこの学校は、個々の児童生徒に合わせた柔軟な教育課程や学校環境が特徴である。授業時間数の削減や登校時間の調整、少人数制やICT活用など、多様な学びの形を提供している。文部科学省は全国での設置を推進しているが、地域格差や財政不足など課題も多い。

いじめの重大事態は2023年度、過去最多の1306件に上った。学校の対応の遅れを指摘する声が上がる一方で、NPO法人プロテクトチルドレンの森田志歩代表は、重大事態そのものを廃止すべきだと強調する。これまで1000件以上のいじめ事案に中立の立場で介入し、現場の実態を目の当たりにしてきた森田氏。「重大事態の廃止」を訴えるに至った背景には、現状のやり方では子どもを救えないという強い危機感があるのだという。森田氏に聞いた。

増加する不登校児童生徒への支援拡充を図ろうと、東京都は今年度から新たな不登校施策として「不登校対応巡回教員」の配置をスタートさせた。都内の公立中学校を対象に、5校程度を1グループとし、不登校対応の専門教員が各校を巡回し、支援にあたっている。開始から約半年、どのような成果や課題が見えてきているのか。東村山市と立川市の不登校対応巡回教員の取り組みを取材した。

今、「子どもを主語に」という言葉が広がっている。しかし学校は、「不登校」の子どもたちからどれほど学べているのだろうか。学校や教職員は自身をアップデートして、主体的に生きている「不登校」の子が「行きたい」と思える環境をつくっていく必要がある。学びの多様化学校などの「受け皿」を選ぶことを当たり前にしないでほしい。安心して通える学校は絶対につくれるからだ。