日本スポーツ振興センターが収集しているのは、事故などに対して支払われる災害共済給付金のためのデータであり、予防に結び付けるためのデータではありません。これまでは膨大なテキストデータであったため、とても人の手で分析できるものではありませんでしたが、テキストマイニングと呼ばれる人工知能を使って処理することで繰り返し起きているものを自動で分類し、分類された状況ごとに予防策を考えられるようになりました。

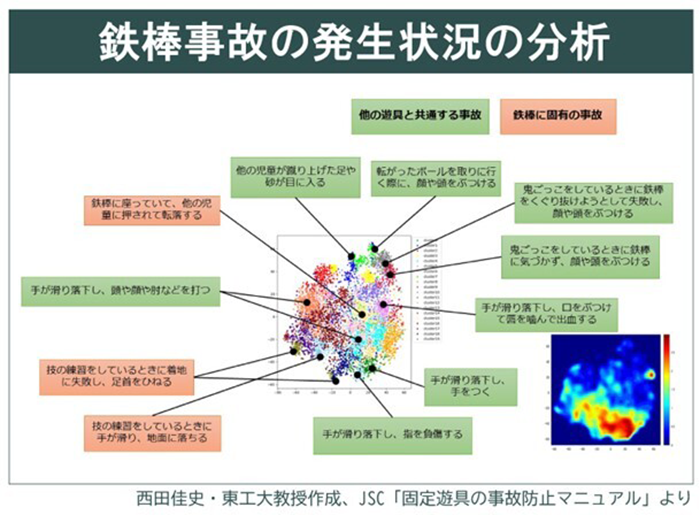

一例として、小学校の遊具による事故件数で最も多い鉄棒の事故について検討してみると、2018年度の鉄棒の事故は6549件で、その内訳は「他の遊具と共通する事故」としては、「転がったボールを取りに行く際に、顔や頭をぶつける」「鬼ごっこをしているときに鉄棒をくぐり抜けようとして失敗し、顔や頭をぶつける」「手が滑り落下し、指を負傷する」「手が滑り落下し、頭や顔やひじなどを打つ」などでした。また、「鉄棒に固有の事故」としては、「鉄棒に座っていて、他の児童に押されて転落する」「技の練習をしているときに着地に失敗し、足首をひねる」「技の練習をしているときに手が滑り、地面に落ちる」などでした。

こうした分析をもとに、「休み時間に鉄棒の近くではボール遊びや鬼ごっこをさせない」「鉄棒の下に砂やウッドチップなどを敷く」などの予防策が考えられます。それぞれの事故について、災害共済給付金の額と突き合わせ、高額なものから優先的に予防策を検討する必要があります。

災害共済給付のデータは、養護教諭などがケガをしたときの状況をパソコンに入力していますが、記載内容のばらつきが多く、予防につながる情報があまり記載されていません。今回紹介したように、それぞれのケガが起こりやすい状況はわかっているので、入力する人がクリックするだけでよい様式に変更する必要があります。

交通事故は年間に約30万件発生し、その情報は交通事故総合分析センターで分析され、予防に活かされています。学校管理下の事故も、学校事故総合分析センターを設置して継続的に分析する必要があります。

具体的な予防策が分かれば、その効果を検証する必要があります。例えば、鉄棒からの転落による骨折の予防について取り組む場合、同じ地域で幾つかの学校を選び、鉄棒の下に砂を敷きつめ、他校では今まで通りとします。そうして1年間観察し、それぞれの事故件数を比較し、災害共済給付として支給された金額、救急搬送にかかった費用などと、砂を敷くのにかかった費用を比較して、砂を敷くことの費用対効果を明らかにします。そうして効果が明らかになれば、砂を敷くことを施策として全国で実施できます。