皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は、前回も取り上げた去る10月4日に公表された文科省「2022(令和4)年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」のうち、「不登校」の要点をまとめていきたいと思います。

* * *

不登校は、年間30日以上の長期欠席者のうち、不登校を理由とする人を集計しています。不登校は、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあること(ただし、病気や経済的な理由によるものを除く)」と定義されています。

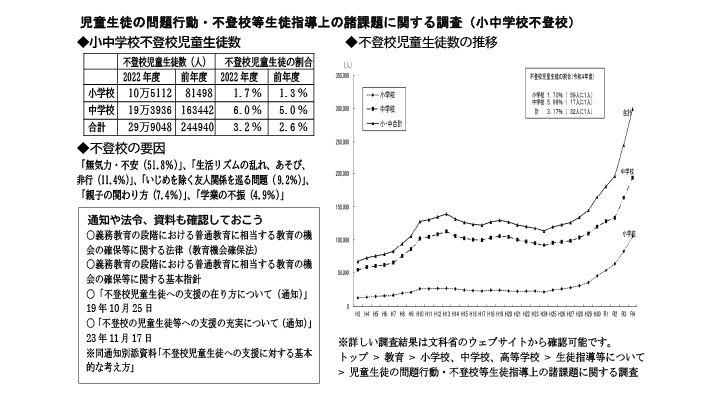

22年度の「小中学校不登校」は、前年の24万4940人を大きく上回り、全国で29万9048人と報告されています。小学校では10万5112人(前年8万1498人)、中学校では19万3936人(前年16万3442人)となっています。不登校の推移を見ると、13年あたりから、それまで横ばいだった小学校での不登校の人数が増加の傾向にあることが見て取れます。そして、近年は、小学校、中学校ともに増加の割合が大きくなっています。

年間90日以上の不登校児童生徒は、不登校児童生徒全体の55・4%(小学校44・6%、中学校61・2%)と半数以上であり、出席日数0日の人は不登校児童生徒全体の3・2%となっています。

なお、不登校児童生徒数を都道府県・政令市別に比較していく場合は、児童生徒1000人当たりに直した数値を確認しましょう。児童生徒1000人当たりの不登校児童生徒数は、全国で見ると、31・7人となっています。文科省のウェブサイトから見られる「問題行動・不登校調査結果(概要)」では、都道府県別にグラフ化されているので、自分の受験する自治体の実態を把握しておくとよいでしょう。

今年実施された採用試験を見ると、筆記試験で不登校関連の知識事項が出題されたり、論文試験テーマとして出題されたりするなど、不登校は、いじめと並び出題の頻度の高いテーマです。児童生徒1000人当たりの不登校児童生徒数が全国平均を大きく下回っている自治体でも、試験において不登校が問われるのは、「前年との比較」が問題になるからだと思われます。都道府県別のヨコの比較だけでなく、前年と比してどれだけ増加しているかという、いわばタテの比較や数年の傾向などについても目を向ける必要があります。

不登校の要因として、集計上は「無気力・不安」(51・8%)が多く報告されています。また、学校生活に起因する「いじめを除く友人関係を巡る問題」(9・2%)、「学業の不振」(4・9%)も毎年一定数報告されています。何が原因で「無気力・不安」に陥るのかは、さまざまだと考えられますが、採用試験では、教諭・養護教諭として、「誰もが安心して学べる魅力ある学校づくり」にどのように取り組むかが問われます。これは不登校における発達支持的な生徒指導の要素も含みます。

なお、19年の通知で、「学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、社会的に自立することを目指す必要がある」ことが示されたことから、「国は学校に戻ることを前提としない方針を打ち出した」との指摘がなされることがありますが、文科省は23年11月の通知(「不登校の児童生徒等への支援の充実について」)により、それは誤解であるとしています。その上で、「不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方」(同通知別添資料)を示し、19年通知の趣旨を再度説明しています。

* * *

上記で示した通知はもとより、23年3月に取りまとめられた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」なども出題が予想されます。一読しておくとよいでしょう。

1 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日文部科学省)に示されている不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方として誤りを含むものを,次の1~4のうちから1つ選びなさい。

1.不登校児童生徒本人の希望を尊重し,場合によっては関係機関やICTを活用した学習支援,フリースクール,中学校夜間学級(夜間中学)での受入れなど,社会的自立への支援を行う。

2.不登校児童生徒が,主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう,児童生徒自身を見守りつつ,不登校のきっかけや継続理由に応じて,その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行う。

3.保護者と課題意識を共有して一緒に取り組むという信頼関係をつくることや,訪問支援による保護者への支援等,保護者が気軽に相談できる体制を整える。

4.個人情報の保護観点から,知り得た情報の共有は,管理職,学級担任,養護教諭等の教職員に限定し,「児童生徒理解・支援シート」を作成することが望ましい。

解答4

解説 4:情報の共有が「管理職,学級担任,養護教諭等の教職員に限定し」というのが誤りである。「児童生徒理解・支援シート」は「不登校児童生徒一人一人の状況を適切に把握し、当該児童生徒の置かれた状況を関係機関で情報共有し、組織的・計画的に支援を行うことを目的」として作成されるものである。

2 次の各文は「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日文部科学省)に示されている「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(別記2)」から抜粋したものである。空欄に当てはまる語句の組み合わせとして正しいものを,下の1~6から1つ選びなさい。

○ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピューターやインターネット,( ア )など)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

○訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する( イ )支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

○学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の( ウ )に照らし適切と判断される場合であること。

1.ア IoTシステム イ 財政 ウ 教育課程

2.ア 遠隔教育システム イ 財政 ウ 相談支援体制

3.ア IoTシステム イ財政 ウ 相談支援体制

4.ア 遠隔教育システム イ学習 ウ 教育課程

5.ア IoTシステム イ学習 ウ 教育課程

6.ア 遠隔教育システム イ学習 ウ 相談支援体制

解答4