実際の面接では、自分は落ち着いて対応しているつもりでも、やはり緊張していることが多く、間違えたり、失敗したりすることは少なくない。そんなとき普段から使い慣れていない言葉では、正しい表現をすることばかりが頭をよぎり、思いを伝えられないことも多く、どんどん追い詰められていってしまう。慌てて冷や汗をかいていると、熱意を伝えることができず、面接で勝ち抜くためにはマイナスとなるだろう。

大人の会話力を身に付けるには、経験と時間が必要であるから、日頃の会話から敬意度の高い会話にすることが求められる。仲間との練習でもそのようなつもりで話すことを決めておくとよい。教採の面接には高いハードルがあるので、敬語の間違いはしないようにすることが大切である。

「敬語」が使えるようになったら、「話し方のテクニック」を用いるようにしよう。面接官は受験者に対し安心感と信頼感を持ちながら会話を展開することとなるだろう。

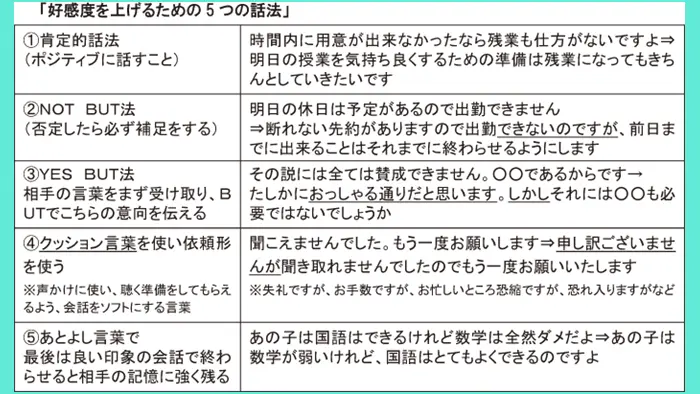

「好感度を上げる5つの話法」を表にまとめておく。言葉のキャッチボールをする場合には潤滑油として効果的なものとなるので普段から活用するようにしてほしい。

応答中に言葉の誤りに気付き、慌てることがよくある。面接時となると、そこから頭が真っ白になったという話もよく聞く。「立て直し」には「間」が大切。肩の力を抜き、軽く深呼吸をし、「失礼いたしました。もう一度お答えします」と言ってから言い直せばよい。小さな敬語の間違いなどは気にせず、「5つの話法」を使いながら大人の会話ができることを印象付けたい。

失敗したとしても諦らめずに、最後の締めくくりをきちんとまとめるようにする。「本日はありがとうございました」のマニュアル口調ではなく、「本日は十分お答えできませんでした。申し訳ありませんでした」などと話す方が相手の心に響くこととなる。

長々と筋道の通らない話をするのはマイナスとなる。対話には双方の気持ちのやりとりがある。答えの正誤ではなく、適切な判断ができるかどうかが問われていることを忘れないようにしたい。教員としてのふさわしい言葉を使えるよう心掛けたいものである。