自閉スペクトラム症(ASD)の人の認知の特徴として、「木を見て森を見ない」傾向があります。木を見る場合も枝葉ばかりに目が行き、幹を見ることができません。これは要点を把握することの難しさにつながります。

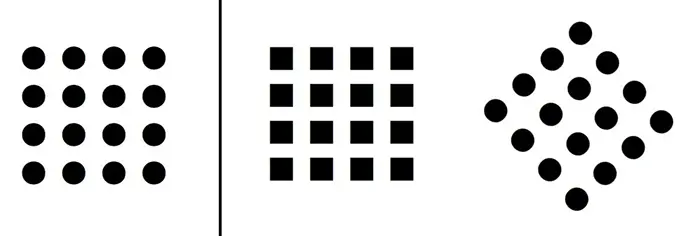

図1をご覧ください。縦の線の左の図を見せ、右の2つの選択肢のうち、「左と同じ形はどちらですか?」と質問すると、ASDの人は右側の図を選び、定型発達の人は左側の図を選ぶという実験の結果があります。右側は見本の図と部分の形は同じですが全体の形は違います。それに対し、左側は部分は違いますが全体は同じです。

細かいところがとても気になるのがASDの人たちの認知の特徴です。これは解像度に例えることもできるでしょう。最近のテレビは解像度が高く、細かい部分も鮮明に見えます。同じ物を映していても、昔のテレビとは見え方が全く違います。ASDの人の見え方は解像度が高く、定型発達の人の見え方はそれに比べて解像度が低いと言えると思います。

同じ物を見ていても見え方が違うなら、すれ違いも起こりやすくなるでしょう。細かいところに注意が向き過ぎると物事のポイントがつかみにくくなります。「要するに」という捉え方ができにくいのです。国語の学習場面で見られる長文を要約することの難しさなどは、その問題によるところがあるでしょう。また、説明が細か過ぎて何を言いたいのかよく分からないといったことも、そのことに関係すると考えられます。

しかし、そのような困難につながる反面、その特性は細部を非常に正確に捉えることにもつながります。かつて映画やテレビドラマの主人公にもなった山下清画伯には知的障害と自閉症がありましたが、一度見ただけの風景を記憶で再現して貼り絵を創作していたようです。私たちは無駄な情報を振るい落とすことによって効率的に生活したり学習したりすることができますが、その一方で細部に潜む重要な情報を見逃していることもあるかもしれません。クラスの子どもたちの多数はまず森に目が行くかもしれませんが、木に目が向く子どものユニークな着眼も大切にしたいものです。特異な才能を持つ人や常識を打ち破ってイノベーションを起こす人の中には、そのような認知スタイルを持つ人がたくさんいそうな気がします。