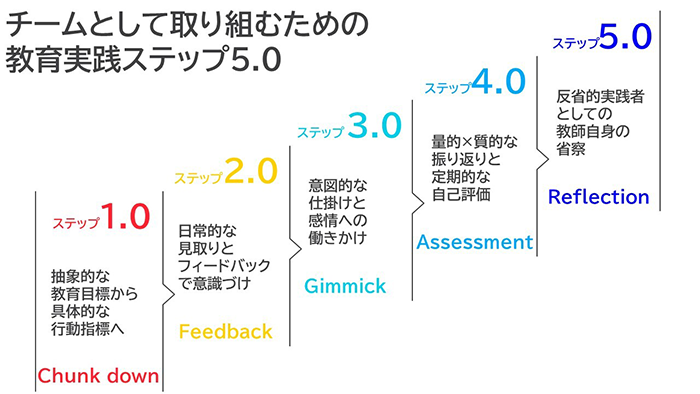

今回から、いよいよ教育現場でいかに子どもたちの非認知能力を伸ばしていくのかの実践的な内容になります。そして、ここからキーワードとなるのが、前回の最後に登場した「教育実践ステップ5.0(図参照)」です。一言で言えば、「学びに向かう力、人間性等」という非認知能力を「できる先生」が個人的に伸ばすのではなく、「チーム学校」として組織的に伸ばしていくために体系化した5つのステップのことです。

ただし、この「教育実践ステップ5.0」に取り組んだことによって、その効果が精緻に定量化された検証結果はありません。この実践はそうした検証段階ではなく、あくまでも仮説ベースで各校が実践してきたものです。その中で実践者たちが手応えを持ったり、目の前の子どもたちの行動に何らかの変容をもたらしたりしてきたことを踏まえて全国各地の先生方と検討し、改善・修正を重ねてきた成果の一つとして提案させていただくことにします。

また、この「教育実践ステップ5.0」は、これまでの教育現場でのさまざまな取り組みをゼロにして全く新しいものを持ち込もうとしているわけではありません。むしろ、一つ一つはこれまでも実践されてきたことばかりです。そこにちょっとした手続きやツールを取り入れたり、言語化して整理したりしているにすぎません。

これまでのわが国の教育現場における実践者たちの素晴らしい実践は世界に誇るものであり、これからも踏襲すべきことがあるというリスペクトでもあります。皆さんの学校が、今どのステップにいるのか、次はどのステップに進めばよいのかなどを考えながら、読み進めてください。

まずは、ステップ1.0です。抽象的になりがちな学校教育目標を具体的な行動指標にしていくために、抽象度を下げていく段階です。いきなりですが、校種を問わず多くの学校で、校訓や学校教育目標が「絵に描いた餅」になっていないでしょうか。改めて、「先生の学校の学校教育目標は何ですか?」と尋ねられたら、ばっちり即答できそうでしょうか。

ステップ1.0はここから始まります。なぜなら、各校が公言している目標こそが、本来その学校にとっての価値観であり、よりどころでなければならないからです。また、学校教育目標は「学力向上」などの認知能力ではなく、人格の形成にふさわしい非認知能力を中心に据えたものばかりではないでしょうか。

「心豊かでたくましい子ども」などはその最たるものです。せっかくこのような目標を掲げているのですから、これを生かさない手はありません。次回は、実際にどのように生かしていくのかを説明していきます。