急速に進む少子化は日本の「国難」とも言われる。「未来のために投資すべきだ」。こうした声は党派を超えた広がりを見せている。教育予算の増額には追い風が吹いているように見えるが、実際のところはどうなのだろうか。「子育て」と「教育」の微妙な関係をひもときながら考えた。

最初に紹介したい調査がある。ベネッセ教育総合研究所が昨年3月、国内の全1741市区町村を対象に、子育てや教育の予算に対する姿勢などを尋ねたアンケートだ。回答したのは455市区町村(26.1%)にとどまるが、その結果は示唆に富む。

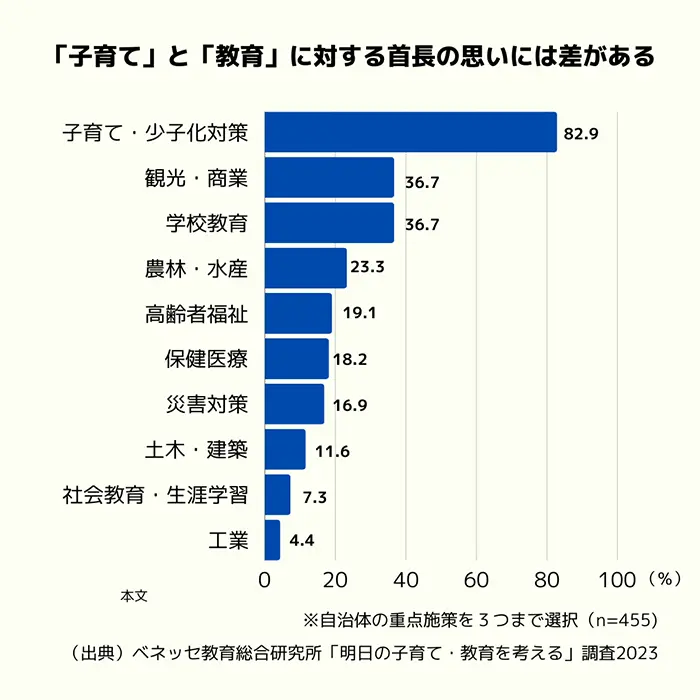

アンケートではまず、緊急性が高く、予算をより多く投入したいと考えている政策分野を尋ねた。選択肢は「子育て・少子化対策」「観光・商業」「学校教育」「農林・水産」「高齢者福祉」「保健医療」「災害対策」「土木・建築」「社会教育・生涯学習」「工業」の10分野。この中から最大で3つまで選んでもらう方式だった。

この結果、ダントツで選ばれたのは「子育て・少子化対策」の82.9%。これに対して「学校教育」は36.7%で、「観光・商業」と並ぶ2番手につけたものの、「子育て・少子化対策」との差は大きかった(グラフ①)。一体的に語られがちな「子育て」と「教育」も、きちんと分解してみると、自治体の熱量には温度差があることが分かる。

アンケートでは、子育てと教育の予算がそれぞれ、自治体の総予算のどのくらいの割合を占めているのかについても尋ねている。この質問は2015年に全市区町村を対象に同研究所が実施した調査でも設けられており、8年前との比較が可能だ。

その結果によると、市区町村は子育て予算を増やす傾向にある(グラフ②)。回答した自治体の平均値は、15年調査が9.6%だったのに対し、23年調査は12.0%へと上昇した。自治体の人口規模別で見ても、▽「30万人以上」が14.3→16.8%▽「10万人以上30万人未満」が13.0%→16.5%▽「2万以上10万人未満」が10.8%→12.5%▽「2万人未満」が7.7%→8.8%――と軒並み比率を高めている。

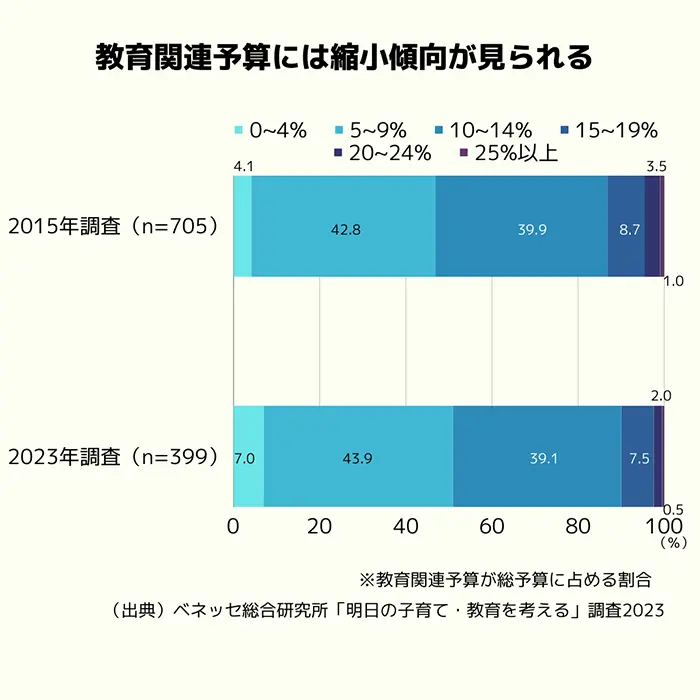

対照的な傾向を示したのが教育予算だ(グラフ③)。

23年調査の全体平均は9.7%と、15年調査(10.4%)と比べ0.7㌽低下した。自治体の人口規模別では、「30万人以上」が9.0%→9.1%とわずかに上昇したものの、それより小さな自治体になると▽「10万人以上30万人未満」が10.5%→9.9%▽「2万人以上10万人未満」が10.5%→9.9%▽「2万人未満」が10.3%→9.6%――と減少した。子育ての予算が大きく増えているのに対し、教育に対する地方自治体の投資額は停滞気味だということだ。

「デマンドサイドに議論が集まり、サプライサイドに予算が振り向けられていない」

日本教育学会の小玉重夫会長(東京大教授)は昨年7月、東京都内で開かれたシンポジウムの席で、岸田文雄政権の子ども政策の特徴をこう喝破した。個人に対する給付を充実させようとする一方、教職員などのサービス提供者(サプライヤー)への財政支援が不十分なのではないかというわけだ。サプライサイドでは今、教員の長時間労働や若手の離職、産休や育休を取得した教員の代役を補充できない「教員不足」といった深刻な問題が起きている。

岸田政権は「異次元の少子化対策」を掲げ、子育てや教育分野に力を入れる姿勢を明確にしている。その具体策として、昨年12月に閣議決定した「こども未来戦略」は、学校の働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の重要性にも言及している。政府としても、教育分野のサプライサイドへの目配りを怠っているわけではない。

文部科学省は24年度当初予算案において、公立小中学校の教職員定数の「純増」を13年ぶりに実現するなど一定の成果を残した。人事院勧告に基づく公務員の給与引き上げなどの影響もあり、義務教育費国庫負担金は前年度比411億円(2.7%)の増額となった。教員に代わってプリントの印刷や電話対応などの業務を担う教員業務支援員についても、全ての公立小中学校に配置できる2万8100人分の経費(81億円)を獲得した。

ただ、少子化対策の予算の充実度は、これとは段違いだ。こども未来戦略では、24~26年度の3年間で3兆6000億円程度の財源を新たに確保し、少子化対策を進めることがうたわれている。こども家庭庁の24年度当初予算案には、中学生までを支給対象としていた児童手当を高校生まで拡大する経費などが盛り込まれ、同庁が所管する一般会計と特別会計を合わせた総額は5兆2832億円と前年度より4728億円(9.8%)増えた。

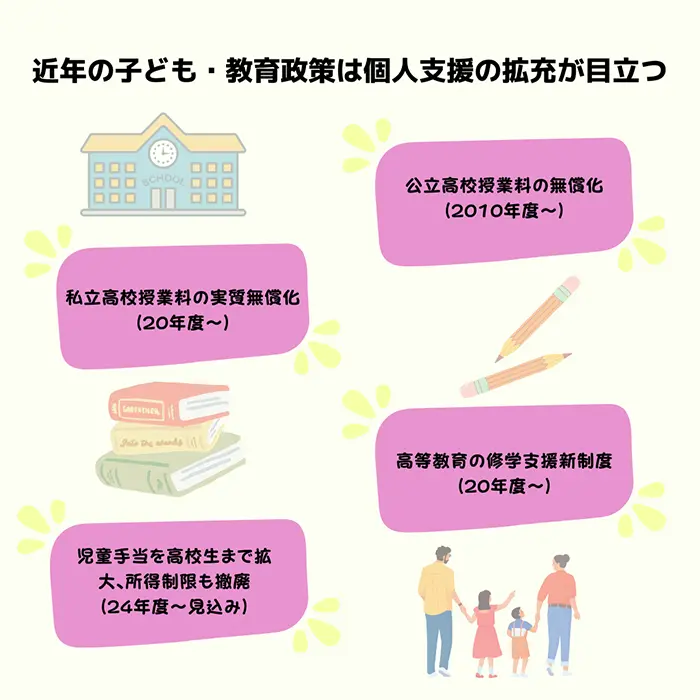

「有権者に訴求しやすい『個人支援』の政策が求められているということなのだろう」と文科省幹部は語る。近年の子育て・教育分野の目玉政策を見ると、私立高校の授業料の実質無償化、大学の授業料減免と給付型奨学金を組み合わせた修学支援新制度の導入など、個人を対象とした支援策が目立つ。

目下の悩ましい「個人支援」の議論が、こども未来戦略で検討事項に掲げられた学校給食費の無償化だという。独自の財源で取り組む自治体が増え、与野党の政治家の間では国による全国展開を求める声が高まっている。

この幹部は「財源の問題が解決できるなら、給食費の無償化は考えられる」としつつ、「長い目で見た投資という観点では、教育の質を向上させた方が、子どもたちのためになるのではないか」とも語る。生活保護世帯や住民税非課税世帯の給食費は今でも無償だ。給食を実施している公立小中学校の全ての児童生徒を無償にする経費は、約5000億円に達するとの試算もある。それだけの巨額予算が毎年確保できるのであれば、教職員定数の改善や教員の待遇改善、学校施設の高度化といった指導体制の充実にも振り向けるべきではないかというわけだ。

政治家と官僚の関係が変容し、「政治主導」と言われるようになって久しい。政策の方向性を変えたり、大きな予算を獲得したりするには、国民の後押しが欠かせない時代になったということだ。有権者が直接的な恩恵を感じづらいサプライサイドの重要性を、どう伝えていくか。教育行政や私たちメディアに課せられた大きな宿題のように思える。