2022年度に全国の公立中学校で技術科を教えていた教員の4人に1人が、臨時免許(臨免)や免許外教科担任(免外)で対応していることが文部科学省の調査で明らかになった。いずれも例外的に認められた制度で、本来は大学で技術科教育を学んで普通免許を取得した教員が教えるのが望ましい。なぜ、普通免許を持った教員が配置されないのか。取材を進めると、少子化による中学校の小規模化と国立大学の養成機能の縮小が背景にあることが浮かび上がってきた。

「うちは小規模校が多いですから…」

普通免許を持った教員を置けない理由について、北海道教育委員会の担当者はこう語る。

北海道は文科省が2月13日に公表した技術科教員の配置に関する調査で、臨免と免外で対応している教員数が238人と全国で最も多く、技術科の授業を担当している教員の50%に達している。政令市として独立した人事権を持つ札幌市では、臨免・免外が計2%だったのとは対照的だ。

配置が難しいのには事情がある。北海道は過疎地が多く、中学校の小規模化が進んでいるためだ。道教委によると、公立中の約半数が5学級以下だという。

公立中の教職員定数は、学級数に応じて決められる。5学級の場合、校長や養護教諭を除いた教員数は9人程度。教えなければならない教科は技術科と家庭科を分けると10教科あるため、1教科ずつ割り振っても、教員が足りないことになる。

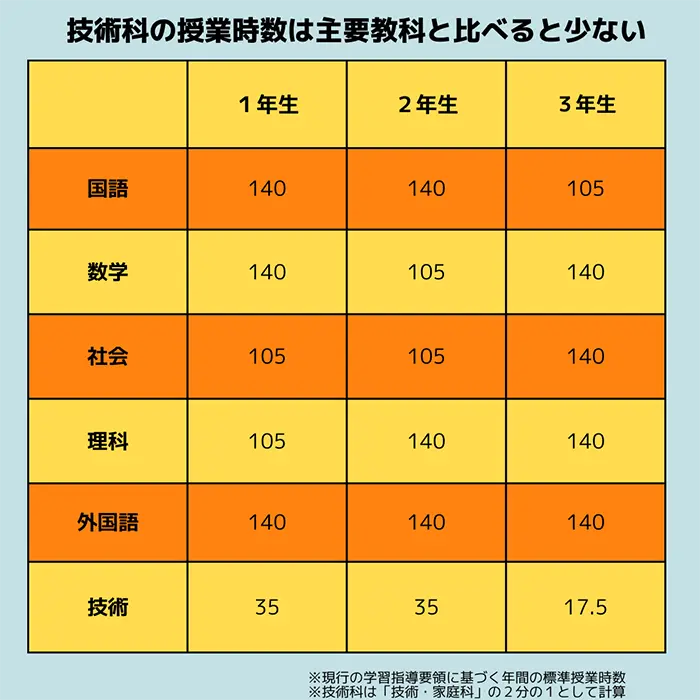

配置を考える際には、主要教科とされる国数英理社の免許保有者が優先され、授業時数が少ない技術科や家庭科はどうしても後回しになりやすい。メイン教科以外に技術科の免許も持っている教員を置くことができればいいが、それが難しい場合には、道教委は主に臨免を交付することでしのいできた。

同じような事情を抱える地方自治体は多い。臨免・免外の人数が141人と北海道に次いで多かった鹿児島県、技術科担当者のおよそ3人に2人が臨免・免外だった宮崎県も、小規模校が多いことを理由に挙げている。

一方で「技術科の教員を取りたくても取れない」と切実な悩みを訴えているのが島根県教委だ。

今年度に実施した夏の教員採用試験では、中学校の技術科の枠を1~3人程度募集したものの、志願者はゼロだった。秋に改めて募集をかけたところ、志願者こそ確保できたものの、合格水準に達する人はいなかった。

何とか技術科の免許保有者を採用しようと、他教科の採用枠で志願した人が技術科の免許も持っている場合、1次試験で大幅な加点を行っている。ただ、こうした取り組みの効果も限定的で、今年度の採用試験では技術科の免許保有者を1人採るのがやっとだった。

県教委学校企画課の村上修司さんは「そもそも、免許を持っている人が少ない」と危機感をあらわにする。これには、最大の人材供給源になっている島根大の教員養成システムの変更が影響しているという。

島根大や村上さんによると、島根大では元々、中学校の技術科の免許取得を「主専攻」とすることができた。ところが、08年度の入学者からは「副専攻」としてしか学べなくなった。教員を目指して島根大教育学部で学ぶ学生が、一つ目の免許として中学校技術科を選ぶことはできなくなったのだ。

また、中学校や高校の教科を「主専攻」とする学生は原則、「副専攻」として小学校の免許取得を目指す仕組みも導入された。中学・高校の教壇を目指す学生にとって、技術科は「主専攻」の免許、小学校免許に続く3つ目以降の免許という位置付けとなり、さらに取りづらくなってしまったという。県教委は島根大に対し、中学・高校の教員を志す学生が、2つ目の免許として技術科を取れる仕組みに変更するよう求めているが、実現していない。

深刻な技術科の教員不足について、専門家はどうみているのか。

大阪工業大の疋田祥人准教授(技術科教育)は「免許を持った教員が教えることが、各教科の教育の質を担保してきた。臨時免許や免許外教科担任の広がりには、危機感を覚える」と話す。小規模校が増え、各校に技術科の免許保有者を配置することが難しくなっている点については、「授業時数が多い教科の教員を優先的に採用、配置したいという各教委の考えは一定理解できる」としつつ、「技術科の教員は校内のICT管理の担い手として、学校運営に大きく貢献できる。こうした点も考慮し、積極的な配置を考えてもらいたい」と話す。

一方、教員養成の側が抱える課題も深刻だという。

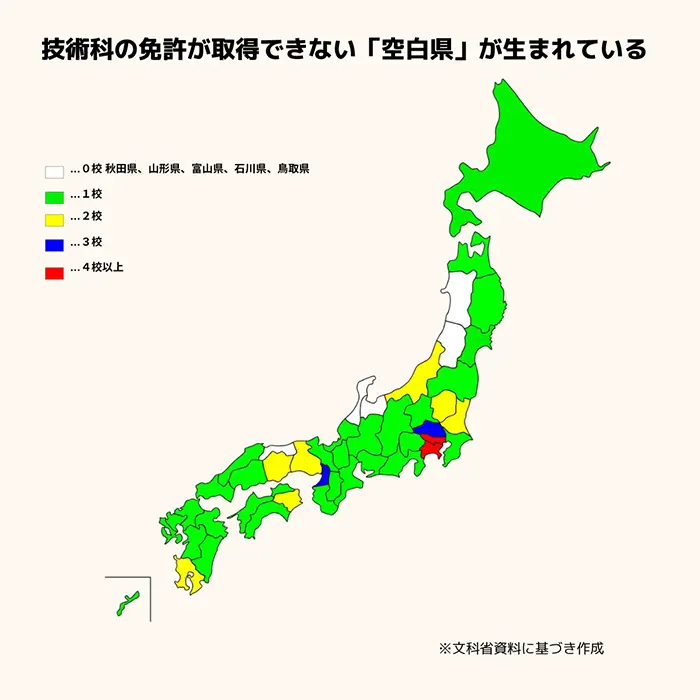

疋田准教授によると、戦後の技術科教員の養成は国立大に大きく依存してきた。しかし、04年度の国立大学法人化後、安定した財源の確保が難しくなり、技術科教員の養成課程が多くの国立大で縮小された。疋田准教授は「技術科は中学校限定の教科なので、やり玉に挙がりやすかった」と振り返る。文科省によると、秋田、山形、石川、富山、鳥取の5県は県内の大学で技術科の免許を取得することができなくなっている。

地方の国立大の運営は、近年も厳しさを増す一方だ。こうした中、疋田准教授は「私立大の役割を増やしていくことも考える必要がある」と語る。

ただ、私立大が技術科の教員養成に乗り出すには、課題がある。教職課程を置く学部としては工学部が想定されるが、技術科の領域には工学部とは縁が薄い「生物育成」(栽培)が含まれている。このため、担当教員や実習施設の確保が難しいのだという。

文科省も手をこまぬいているわけではない。24年4月からは技術科教員の養成課程の専門科目を整理するなど、免許が取得できる大学を増やそうとしている。疋田准教授はこうした制度改正を歓迎した上で、「工学部の学生たちは授業や実験で忙しい。免許取得に必要な単位数を減らすなど、一段の工夫が求められるのではないか」と語った。