今回は、遊びになるための2つ目の条件である「自由になる(非強制感)」について考えていきます。遊びの世界地図で言うと、前回に引き続き「低学年の世界」の部分。ここで、あれやこれやと試行錯誤している子どもたちにスポットライトを当てていきます。

この「自由」という言葉は誤解を生みやすいのも事実です。「学校教育で完璧な自由などあり得ない。だって遊びはやめられるけれど、授業は『一抜けた』というわけにはいかない。だから遊びは実現しない」などと思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、こと子どもの遊びにおいては、完璧な自由などないと私は考えています。

例えば、幼児が公園で遊ぶとき、周囲には必ずといっていいほど保護者をはじめとする大人の目があり、遊ぶ場にしろ、遊ぶ人にしろ、遊ぶ内容にしろ、全てが自由などということはあり得ないからです。でも、そのような条件であっても、幼児は楽しそうに遊ぶことができます。

また、子どもも大人も多くの人が熱狂するスポーツの数々。これらにも当然規則(ルール)があり、何でもありというわけではありません。むしろ規則があるからこそ熱中できる部分もあります。2つの事例からも分かるように、大事なのは完璧な自由ではなく、強制感を感じないという意味での自由であり、納得感だと私は考えています。

子どもたちが強制感を感じにくくするための鍵の一つに、前回述べた「楽しい活動であること」が挙げられます。楽しければ自らその活動を始めるし、のめり込んでいきます。そのように、大事なのは自ら活動に向かうことだと考えたとき、「自己選択・自己決定」の機会を設けることがもう一つの鍵となります。

では、授業で自己選択や自己決定の機会を設けるとは、どのようなことなのでしょうか。自己選択・自己決定といったときに、「教材の自由(何で学ぶか、何を学ぶか)」「学習方法の自由(誰と、どこで、どのように学ぶか)」「学習量の自由(どれくらい学ぶか)」といったことなどが挙げられます。それぞれの観点を意識して個別に取り入れることもできますし、複数を組み合わせて単元内に組み入れることもできます。

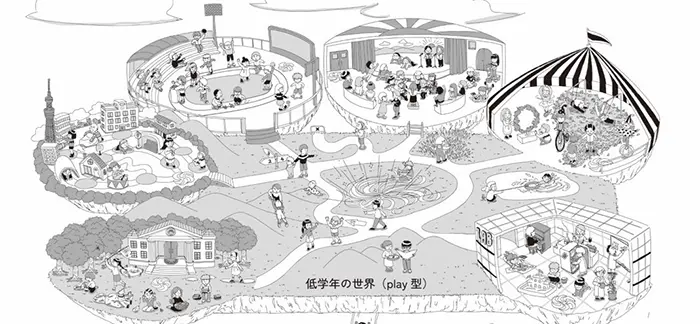

組み合わせ方の例として、教材や学習量など一つを決定できる機会を設定する「ワンポイント型」、単元内自由進度学習のように学習順序や学習方法など複数の選択・決定機会を設ける「ステージ型」、一つの物語だけ、秋の公園だけとフィールドだけ用意し、全てが自由である「オープンワールド型」などがあります。

自己選択・自己決定の機会を増やすことによって生まれた自由。こうして生まれた自由は遊ぶ余白(遊隙)を生み出します。そうした遊びは失敗できる余地を生み、工夫できる余地を生みます。そうした自然で本来的な学びを積み重ねるからこそ、生涯にわたって活用できる自分なりの学び方を獲得できるのだと私は考えています。