さて、遊び冒険記も中盤。3つの遊びの条件のうち、最後の「物語になる」が今回のテーマです。遊びの世界地図で言うと、遊びの台地にいる全ての子どもたちの様子を指します。授業で遊びを創るための最後の鍵、「物語になる」について考えていきましょう。

ある活動が遊びの何らかの要素を含むことで楽しくなる。そして、活動の中に自己選択・自己決定の機会があることで、自由を手に入れ、強制感を感じにくくなる。そういった繰り返しの先に待っているのは、子どもたちの中に遊ぶ文脈が形成されるということです。ここでは「物語になる」と表現します。

物語になるとは、自己選択や自己決定を繰り返すことで、遊びの要素を含むある活動に没頭し、その活動を行うこと(=遊ぶこと)自体が目的となったり、遊びが積み重なって遊び(学び)が物語(ストーリー)化していったりすることです。そうすることで、自分たちで学びをコントロールし、創り上げることができます。

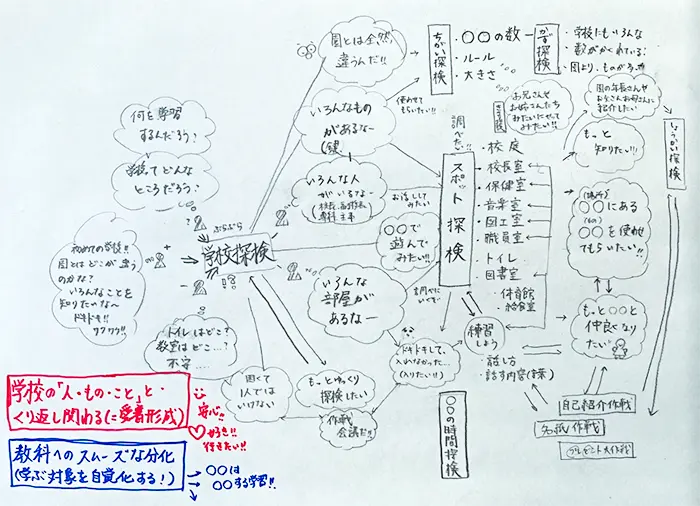

そのように学びが連続するために、活動や小単元のまとまりの終盤に子どもたちの「これをやりたい!やらなければ!」という思いや願いが生まれてくる必要があります。そこで、私が大事にしているのが学びを紡げるような振り返りの機会を設けること、単元を貫く学習問題を設定すること、そして、教師が学びのストーリーを多様に思い描いておくことです。例えば、私は子どもたちの学びのストーリーを思い描くために、図2のような単元のストーリーマップを作成しています。

このように、単元の狙いに沿って緻密に計画していると、子どもたちの思いや願いや主体性を尊重せず、教師の敷いたレールを走らせているように感じるかもしれません。しかし、緻密に思い描くからこそ、子どもたちの学びのありように沿ってルートを変更しても、しっかりと狙いへと迫っていくことができるのです。

大事なのは、子どもたちのどんな実態にも添えるよう緻密かつ多様に計画しつつ、いざ実践となったら学びの現在位置や思いや願いといった進みたい方向、そしてゴールを一体的に捉えながら柔軟にかじを取っていくことです。つまり、計画は緻密に、実践は柔軟にということを念頭に置く必要があります。

また、遊ぶ文脈になるためには、安心して遊ぶことのできる関係を築くことも大切です。それはいわゆる学級経営、学びの土壌として語られてきたことと重なります。

人は安心できる環境だからこそ、遊ぶことができます。豊かな学びの土壌に豊かな学級風土があるように、豊かな遊びの土壌にも安心できる学級風土があると言えます。