前回は、生成AIに文章を書かせる際のコツ「役割を与える」と「箇条書きを使う」についてご紹介しました。今回は、その発展として「見本を見せる」と「質問をさせる」についてご紹介します。

行事の提案資料や研修報告書など、教師が文章を作成する際にフォーマットが決まっているものが多くあります。そういった文章のたたき台を生成AIで作成する際、見本を見せることが効果的です。

例えば、研修報告書を作る際には、まず「あなたは小学校教師です。以下は研修レポートの見本です。この書き方を参考にして、以下の内容で研修のレポートを作成してください。」と指示し、研修名や日時、研修場所、報告内容などを箇条書きで入力します。その後、過去に自分が作成した報告書などを見本として示します。すると、AIがその見本の書き方を参考に、箇条書きで入力した内容を文章にしてくれます。

この方法は、特に形式が決まっている文書に有効です。見本を示すことでAIに具体的な文章の書き方を理解させ、より質の高い文章が作成できます。

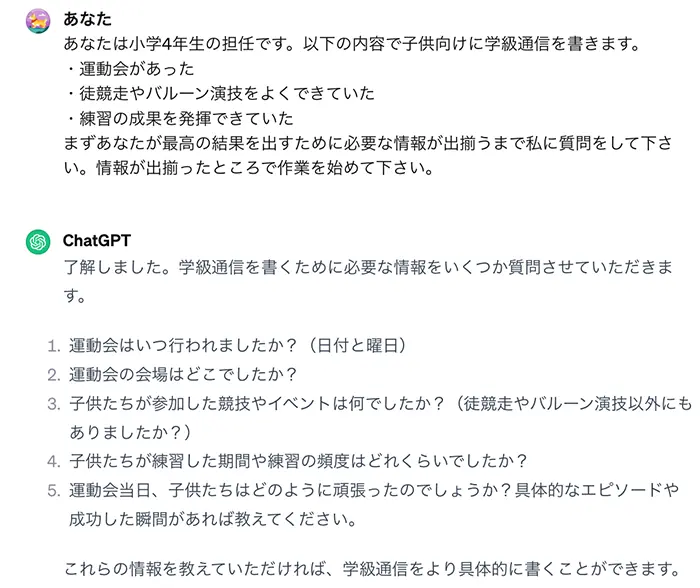

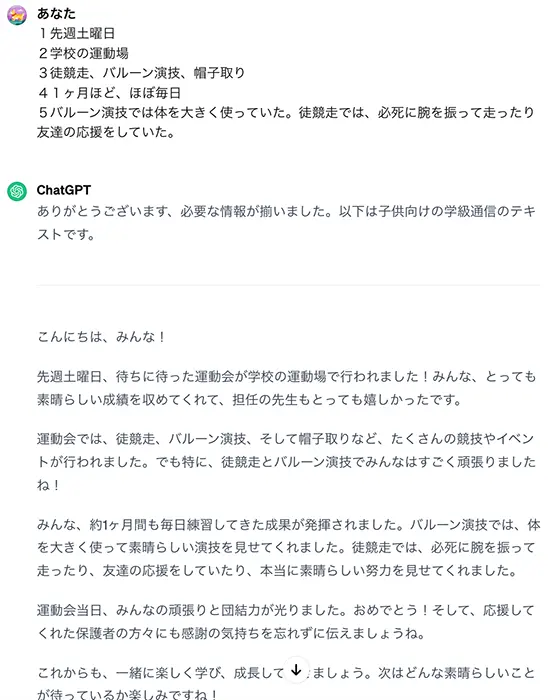

もう一つのポイントは、AIに質問をさせることです。学級通信の文章のたたき台を作成する場合を例に挙げます。まず、「あなたは小学4年生の担任です。以下の内容で子ども向けに学級通信を書きます。」と指示を出し、箇条書きで文章にしたい内容を簡単に書きます。続けて、「まずあなたが最高の結果を出すために必要な情報が出そろうまで私に質問をしてください。情報が出そろったところで作業を始めてください。」と入力し、送信します。すると、AIが十分な結果を出すために不足している情報を質問してくるので、それに回答します。回答したくない情報や必要ないものは、回答する必要はありません。回答を送信すると、AIはそれを踏まえて詳細で質の高い文章を生成してくれます。

AIは、「書いてください」と指示するだけでも文章の作成はしてくれます。しかし、このように「質問をさせる」という一手間を加えることで、より質の高い文章を作成することが可能になります。

生成AIを使った文章作成は、教師の仕事の負担を軽減してくれます。ぜひ今回のコツを活用してみてください。次回は、文章の誤字脱字のチェックと、文章の改善案をAIに提案してもらう方法についてご紹介します。