皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は、試験に出る答申として、「令和の日本型学校教育答申」(2021年1月)の内容と関連事項を解説します。これまでも取り上げてきましたが、最新の出題実績に基づき、別の角度から要点を確認します。

* * *

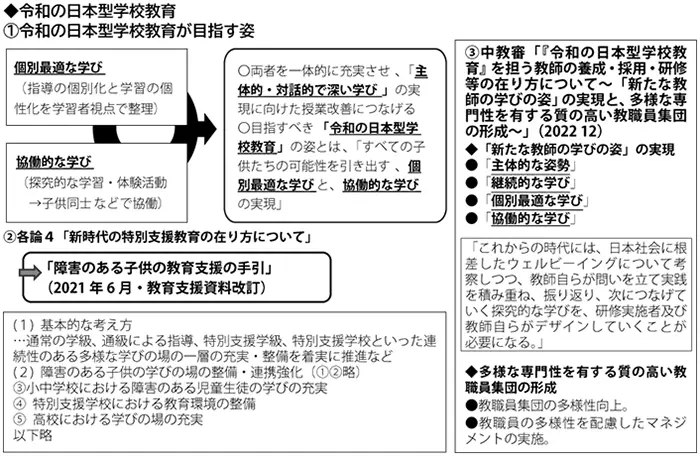

まず、この答申で述べられている「令和の日本型学校教育」についての確認です。過去問題などを見ると、この答申のサブタイトルにもある「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」に関連して、「個別最適な学び」「協働的な学び」などのキーワードに関わる出題が多く見られます。

「個別最適な学び」とは、「指導の個別化」と「学習の個性化」からなる教師視点の概念である「個に応じた指導」を学習者の視点から整理した概念です。「指導の個別化」「学習の個性化」という言葉については、答申本文などでも確認しておきましょう。

そして、「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう、これまでの「日本型学校教育」で重視されてきた、探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士・多様な他者と協働する「協働的な学び」の充実も提言されています。

その上で答申では、「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし、それをさらに「個別最適な学び」に還元するなど、両者を一体的に充実させることで、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなぐことが必要であるとしています。

次に、答申の第2.部各論についてです。各論からの出題では、各論4「新時代の特別支援教育の在り方について」からの出題が多く見られます。この答申の後に出された「障害のある子供の教育支援の手引」(21年6月)で述べられている内容と重なるところが多いのですが、「通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に推進」することが基本的な考え方として示されています。

具体的な内容としては、この「基本的な考え方」の他、「障害のある子供の学びの場の整備・連携強化」「特別支援教育を担う教師の専門性向上」「関係機関との連携強化による切れ目ない支援の充実」の3点から整理されていますが、先に挙げた「手引」の内容とつなげて理解することが大切です。その際、「インクルーシブ教育システム」などの理念や「就学先の決定方法」、「普通学校における特別支援学級や通級指導」などの制度面についても確認しておくようにしましょう。

その他、各論では「増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について(各論5)」「遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について(各論6)」などからも出題されています。前者については、地域事情も関連するようです。

21年答申を受けて、中教審「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~」(22年12月)が答申されました。

第1.部では、「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修の在り方に関する改革の理念を提示し、第2.部では、諮問で示された「教師に求められる資質能力の再定義」などの5項目についてまとめられています。第1.部では「主体的に学び続ける教師の姿は、児童生徒にとっても重要なロールモデル」であるとし、「令和の日本型学校教育」を実現するためには、「子供たちの学びの転換とともに、教師自身の学び(研修観)の転換を図る必要がある」としています。教職生活を通じた「新たな学びの姿」については、しっかりと確認しておきましょう。

1.次の文は,「『令和の日本型学校教育』の構築をめざして~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)」(2021年1月、中教審)の特別支援教育を担う教師の専門性向上についての記述である。適切でないものを1つ選びなさい。

1 全ての教師には,障害の特性等に関する理解と指導方法を工夫できる力や,個別の教育支援計画・個別の指導計画などの特別支援教育に関する基礎的な知識,合理的配慮に対する理解等が必要である。

2 障害のある人や子供との触れ合いを通して,障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は本人の障害の特性により起因しており,社会における様々な理解と支援によって克服されるという考え方,いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ,障害による学習上又は生活上の困難について本人の障害の特性を踏まえて捉え,それに対する必要な支援の内容を社会の人々と共に考えていくような資質・能力の育成が求められる。

3 目の前の子供の障害の状態等により,障害による学習上又は生活の困難さが異なることを理解し,個に応じた分かりやすい指導内容や指導方法の工夫を検討し,子供が意欲的に課題に取り組めるようにすることが重要である。その際,困難さに対する配慮等が明確にならない場合などは,専門的な助言又は援助を要請したりするなどして,主体的に問題を解決していくことかできる資質や能力が求められる。

4 管理職や特別支援教育コーディネーター等が中心となり,全ての教師が日々の勤務の中で必要な助言や支援を受けられる体制を構築することが重要である。

2.次の文章は、中教審答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~」の一部である。空欄に当てはまる語句を書きなさい。

令和3年答申では、2020 年代を通じて実現を目指す「令和の日本型学校教育」の在り方と、それを担う教師及び教職員集団のあるべき姿を示している。具体的には、2020 年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」とし、その姿を、「全ての子供たちの可能性を引き出す、( 1 )な学びと、( 2 )な学び」と定義した。

その際、教師及び教職員集団の理想的な姿として、以下の3点を示している。

教師が技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて( 3 )を持ちつつ自律的かつ継続的に新しい知識・技能を学び続け、子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支援する( 4 )としての能力も備えている。

教員養成、採用、免許制度も含めた方策を通じ、多様な人材の教育界内外からの確保や教師の資質能力の向上により、質の高い教職員集団が実現されるとともに、教師と、総務・財務等に通じる専門職である事務職員、それぞれの分野や組織運営等に専門性を有する多様な外部人材や専門スタッフ等とが( 5 )となり、個々の教職員が( 5 )の一員として組織的・協働的に取り組む力を発揮しつつ、校長のリーダーシップの下、家庭や地域社会と連携しながら、共通の学校教育目標に向かって学校が運営されている。

さらに、学校における働き方改革の実現や教職の魅力発信、新時代の学びを支える環境整備により、教師が( 6 )的で魅力ある仕事であることが再認識され、教師を目指そうとする者が増加し、教師自身も志気を高め、誇りを持って働くことができている。

3.次の文章のうち、中教審答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~」で述べられていないものを1つ選びなさい。

ア これからの時代には、教師自らが問いを立て実践を積み重ね、振り返り、次につなげていく探究的な学びを、研修実施者及び教師自らがデザインしていくことが必要になる。

イ 養成段階において「新たな教師(教職志望者)の学びの姿」を実現する際の視点として、「理論と実践の往還」も重要である。「理論と実践の往還」を実現するためには、理論の実践化と実践の理論化の双方向が必要である。

ウ 各自の専門性を生かし、研究者教員が理論を、実務家教員が実践や実習を担当し、それぞれを区別したうえで、教師間の連携・協働により、教職課程を運営していく必要がある。

エ 教員養成段階においては、これまでの教育の単なる再生産に陥るのではなく、教職志願者の「授業観・学習観」の転換を図り、「令和の日本型学校教育」を担うにふさわしい教師を育成する必要がある。

1.解答2 解説:「障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は本人の障害の特性により起因しており,社会における様々な理解と支援によって克服されるという考え方,いわゆる「社会モデル」の考え方」ではなく、「障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は障害により起因するものだけでなく,社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものという考え方,いわゆる「社会モデル」の考え方」である。

2.解答 1:個別最適 2:協働的 3:探究心 4:伴走者 5:チーム 6:創造

3.解答ウ 解説:「各自の専門性を生かし、研究者教員が理論を、実務家教員が実践や実習を担当し、それぞれを区別したうえで、」が誤り。「研究者教員が理論を、実務家教員が実践や実習を担当し、それぞれが分断されているという構図ではなく、」が正しい。