遊び冒険記もいよいよ最終回。最後は「ANDY、夢を語る」です。

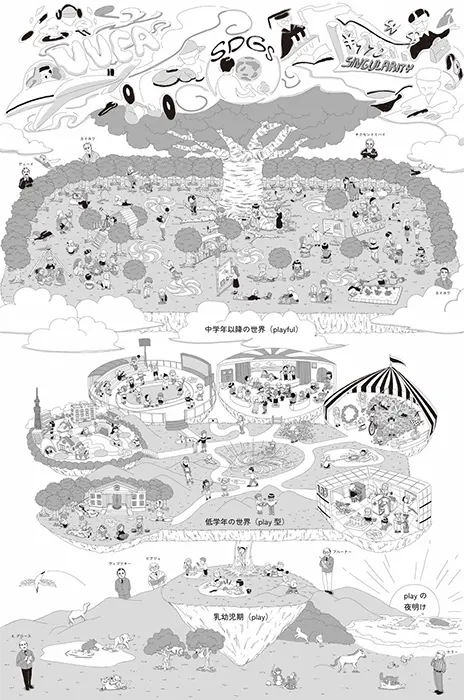

ここまでの足跡をひもといていきましょう。遊び冒険記、その羅針盤的な役割を果たしていたのが、遊びの世界地図でした。この地図には動物の遊びを含め、人間の乳幼児期、小学校低学年期、小学校中学年期以降において遊びと学びがどのように連続的かつ発展的に接続されていくかがまとめられています。

そして、そこには遊びとは遊び手の心的態度であること、遊びになるためには快楽性、非強制感、属文脈性といった3つの条件があることなどの理論的背景がありました。

では、そんな遊びになる授業の想定時期は一体いつ頃なのでしょうか。遊びが日々の中心である乳幼児期でしょうか。それとも幼児期と接続する小学校低学年期でしょうか。

私は、乳幼児期から小学校期を含む義務教育期を経て大人へと至る全ての期間において、授業や学びは遊びであってほしいと強く願っていますし、実現するはずだと確信めいたものもあります。なぜなら、遊びは形態でなく、「遊び手のドキドキワクワクする心的態度」だからです。だからこそ、遊びになるための3つの条件を満たしさえすれば、世の中のあらゆる人の営みは遊びになり得るのです。そして、その中には授業も含まれます。

考えてください。世のあらゆる営みが楽しさと喜びに溢れて遊びになるならば、そしてそれが一生涯続くならば、こんなに素晴らしいことはないと思うのです。学ぶということを学問の体系だけで語るのでなく、遊びから見えてくる心的態度の発展性といった面からも考えてみる。そうすると、一生涯に渡って豊かで刺激的で満ち足りた日々が続く気がするのは私だけでしょうか。

目の前の子どもたちの行く末を考えたとき、私が願うのはその子の人生がその子らしく楽しくあることです。そして、その鍵は繰り返しお話ししている「遊び」にあると考えています。大人になって社会に出たとき、何事も楽しめる、楽しもうとする、そんな態度が育まれていれば、きっとその人には幸福な人生が待っていることでしょう。それは、ウェルビーイングな状態であると言い換えてもよいかもしれません。私はそんな未来を夢見ています。

そんな夢が実現するために、鍵となるのが遊びで授業を創ることだと思うのです。私たちが遊び心を持って、もしくは楽しいと思って授業づくりに没頭し、熱中し、夢中になるとき、きっとそこには「遊び・遊ぶ」熱が生まれ、その楽しさの熱は確実に子どもたちに、保護者の方に、同僚に、地域の方々に伝わっていきます。だからこそ、私はこれからも自分の心のワクワク・ドキドキのままに、教師という仕事を遊び尽くしたいと思います。

さて、ANDYの遊び冒険記はいかがだったでしょうか。夢を語るのはここまでですが、冒険はまだまだ続きます。その冒険の途中で、遊びに魅せられた遊び心のある読者の皆さまに会えることを楽しみにしつつ、いったん筆を置きたいと思います。またどこかでお会いできるのを心待ちにしております。(おわり)