教員の「働き方改革」や待遇改善について審議している中教審の特別部会は、公立学校の教員の勤務時間外の貢献も含めた対価として支給している「教職調整額」の水準について、月額給与の4%から同10%以上に引き上げることを盛り込んだ審議まとめの素案を示した。労働時間に応じた残業代を支給せず、定額の教職調整額を支払う同法の仕組みを巡っては、教員の長時間労働の要因になっているとの指摘がある。このため、法律自体の廃止を求める声もあったものの、維持される公算が大きくなったと言える。給特法体制の下で教員の長時間労働を是正していくには、どうすればいいのだろうか。今回はある自治体で起きたケースに基づき、「給特法を使う」という視点で考えた。

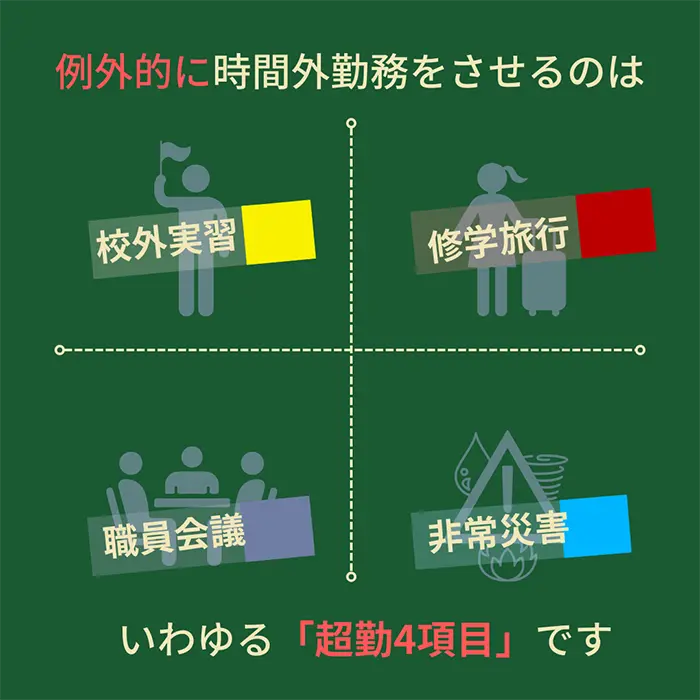

給特法は教員に残業代を支給しない代わりに、原則として時間外勤務命令を出せないルールを採用している。例外と位置付けられているのが、①生徒の実習②学校行事③職員会議④非常災害など緊急時の対応――という4つの業務だ。いわゆる「超勤4項目」である。

だが、実際の学校現場では、超勤4項目に該当しない業務のために勤務時間外も仕事に追われる教員が少なくない。こうした勤務は職務命令に基づかない自発的なものとして扱われ、給特法上は問題とされない。もちろん、残業代も支給されない。学校の業務を増やしても人件費の増加に直結しない構造が、教員の多忙化や長時間労働につながってきた――。給特法の廃止論が唱えられる背景には、こんな問題意識がある。

教員の長時間労働を助長しているようにも見える給特法。だが、1971年に制定された際の本来の目的は、残業命令の対象を「超勤4項目」に限定することで長時間労働に歯止めをかけることだった。実際、この法律を援用することで、新たな仕事が学校現場に降りてくるのをストップさせた事例もある。関係者に迷惑が掛かるのを避けるため、自治体名などは伏せた形で紹介したい。

東日本大震災が起きる少し前のことだ。西日本のある市教委が、若手教員を対象とした研修を企画した。市教委が決めた採用年数に該当する教員には原則として参加を求め、研修前と終了後にレポートの提出を課すものとなっていた。

これに対して地元の教職員組合は反対する姿勢を示した。こうした研修は、一人一人の教員が自ら主体的に学んでいく「自主性・自律性」を損なう恐れがあると同時に、ただでさえ多忙な教員が勤務時間内にレポート執筆の時間を確保するのは容易ではないという問題意識があったからだ。つまり、給特法に抵触するのではないかと考えたのである。

組合は研修が企画されていることを知るや否や、若手教員を対象としたアンケートを実施した。「勤務時間内にレポートを書く時間がありますか」と尋ねたところ、組合が予想した通り、「ない」という回答が大半を占めたという。

この結果を踏まえ、組合側は再考を申し入れた。すると、市教委の担当者は「レポートは大したものではない。勤務時間内が無理なら、土日でもいい」と発言。これを聞いた組合側は「それは時間外の勤務を命じることになる」と畳み掛けた。勤務時間内にこなせない業務を割り振ることは、給特法に抵触する可能性がある。

結局、市教委は研修の実施を断念することになった。その後も市教委が研修などを企画することはあるが、正規の勤務時間内にこなせる内容とする配慮が行われているという。

当時、組合員として市教委との話し合いに参加した公立小学校の男性教員は、給特法の枠組みには違和感があるという。「そもそも勤務時間内に終わらない業務を課しておきながら、『自発的にやっている』と片付ける根拠としてこの法律が用いられることは大きな問題だ」と話す。

一方、市教委との話し合いで研修をストップさせた経験から、決して役に立たない法律ではないという思いも持っているそうだ。「教育行政の側にも、給特法に抵触するような事態はまずいと考えている担当者もおり、管理職との話し合い、組合による教育委員会との交渉によって改善できるケースはある」と指摘。その上で、「現場の教員には『この業務の割り振りは給特法に照らして問題がないのか』という視点が希薄だと感じる。この法律を活用し、業務が増やされることに歯止めをかけるという発想を私たちが持つことも大切ではないか」と訴えた。