中教審特別部会は5月13日に、教員の働き方改革と処遇改善の道筋を描いた審議まとめを盛山正仁文科相に提出した。給特法の枠組みを維持して教職調整額を10%以上に増額し、教科担任制を小学校中学年にも適用して教員定数の増加を図るといった基本線は4月19日に公表した素案から変わっていないが、最終局面での加筆修正をみると、働き方改革の実効性を向上させるための内容が目立つ。それらを含め、教員の長時間勤務の解消に向けて審議まとめはどのような道筋を描いたのか。さらに中教審はなぜ給特法維持を選び、自民党提言と同じ結果になったのかという点についても改めて考えたい。Q&A形式で解説する。

--素案の公表から約4週間の検討期間を経て、最終的な審議まとめでは、どのような加筆修正があったのですか。

加筆修正のポイントとして、2点に注目したいと思います。いずれも教員の長時間勤務の解消に向け、働き方改革の実効性を少しでも上げていくために、素案が示した方向性に丁寧な説明を加える内容になっています。

第1に、教員の勤務時間管理や健康確保は、服務監督を担う市区町村の教育委員会にとって法的責任を伴うものであり、安全配慮義務違反を認めた判例があることを明記したことです。平たく言えば、教員が長時間勤務を続ければ、管理者は法的責任に問われる可能性があることをはっきりと示したわけです。

その上で、教員の在校等時間をきちんと管理することが「学校における働き方改革を進める上で全ての出発点であり、必要不可欠である」と追記しました。時間外在校等時間を「1カ月45時間以内」「1年間360時間以内」と定めた上限指針が文部科学省の告示に位置付けられていることを「関係者は改めて認識する必要がある」と強調しています。

時間外在校等時間は将来的に月20時間程度に減らすことを掲げた素案の表現に「それ以降も不断の見直しを継続すべき」との言葉を加え、ここでもトーンを強めました。

教員の長時間勤務に対する法的責任について、労働法や公務員法が専門の川田琢之委員(筑波大学教授)は5月13日の特別部会で「安全配慮義務に関する司法判断には、上限指針が定められた影響が確実に影響をもたらしている。喫緊の課題としては、健康被害が起きてしまった段階の事後的な救済として示されている安全配慮義務の考え方を、健康被害や過重な勤務を事前に抑制する予防対応にフィードバックしていくことが大事だろう」と述べました。管理者の法的責任を認める司法判断の流れを教員の長時間勤務を事前に回避する予防対応につなげ、審議まとめに盛り込まれたさまざまな対策を着実に遂行することに重点を置くべきだと指摘しています。

第2の注目点は、学校への勤務間インターバルの導入について「11時間を目安」として「必要である」と明記したことです。素案では「大きな意義がある」としていましたが、表現をぐっと強めました。学校現場に11時間の勤務間インターバルが導入された場合、例えば、午前8時に学校に出勤するなら、前日の夜は午後9時までに必ず退勤しなければならないという、在校等時間の強制的な削減ルールにつながる可能性があります。

勤務間インターバルを学校に導入する目的については「教師が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、心身ともにゆとりを持ち教育活動を行うことができるよう、教師の健康福祉を確保するため」という説明を追記しています。また、勤務間インターバルが導入されても、その分、持ち帰り業務が増えるのでは意味がありません。このため、勤務間インターバルの推進に当たり、業務の持ち帰りを行わないという上限指針の原則を改めて確認することも加筆修正されています。

勤務間インターバルは2018年の働き方改革関連法で民間に導入の努力義務が課せられ、24年3月には人事院が国家公務員に11時間の勤務間インターバルを原則として確保するよう求める通知を出し、地方公務員についても総務省が導入の検討を求める通知を地方公共団体に出しています。

上限指針を設定した19年の中教審答申をまとめた特別部会で部会長を務めた小川正人東京大学名誉教授は、教員の長時間労働の解消には「教員の在校等時間を強制的に減らす法的な枠組みの導入が必要だ」として勤務間インターバルの導入を提唱してきました。その小川氏は教育新聞のインタビューで、「11時間の勤務間インターバルは、時間外在校等時間が月100時間を超える教員には効果があるけれども、100時間以下の教員にとっては、実は100時間を容認する仕組み」だとし、「月60時間を超える教員の場合は、勤務間インターバルを13時間に設定する必要がある」と指摘しています。妹尾昌俊委員(ライフ&ワーク代表理事)も5月13日の特別部会で「将来的に13時間も含めて考えていくべきだ」と述べています。

確かに11時間の勤務間インターバルでは十分ではないかもしれません。それでも教員の在校等時間を強制的に減らす枠組みについて、中教審特別部会が審議まとめで「必要」と明記した意味は大きいと思います。今後、実際に勤務間インターバルを導入するかどうかは、教員の服務監督を担う市区町村の教育委員会の検討課題になりますが、教委任せでは「取り組み状況の差」が出てくる恐れがあります。審議まとめで言いっ放しにならないように、いわゆる社会実装に向けた手だてを練っていく必要がありそうです。

--こうした加筆修正の結果、審議まとめは教員を取り巻く環境の整備にどのような道筋を描いたのでしょうか。

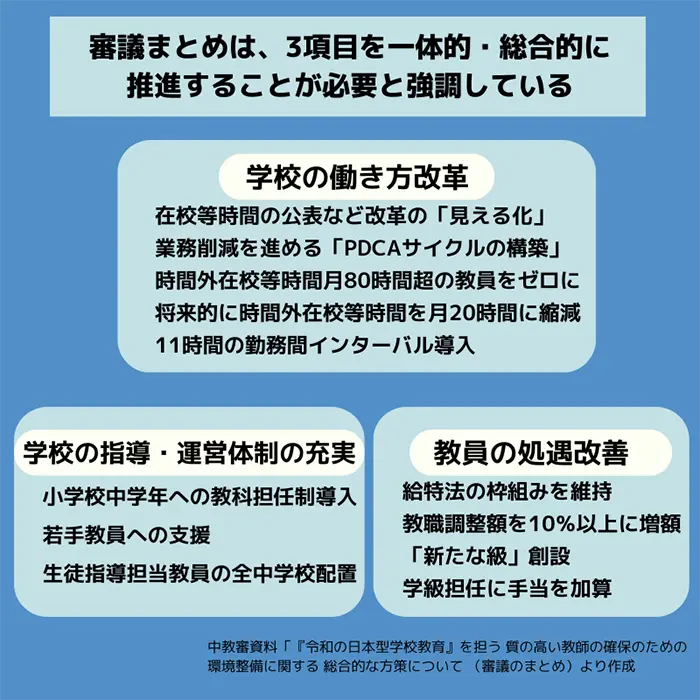

「学校の働き方改革」「学校の指導・運営体制の充実」「教員の処遇改善」の3つを一体として取り組むことが、教員を取り巻く環境を改善する基本的な方向性だと描いています。

学校の働き方改革のポイントは、なんと言っても教員の長時間労働の解消です。時間外在校等時間を「1カ月45時間以内」「1年間360時間以内」と定めた上限指針を全ての公立学校で実現することが、一つのゴールとなっています。22年度の教員勤務実態調査によると、1カ月の時間外在校等時間は小学校約41時間、中学校約58時間でしたが、これは夏休みなど長期休業期間も含めた月平均です。通常期(10、11月)の1日当たりの在校等時間は小学校教諭10時間45分、中学校教諭11時間1分で、6年間で30分程度しか減っていませんでした。文科省では、通常期に上限指針を超える時間外勤務を行っている教員の割合は小学校で64.5%、中学校で77.0%に上るとみています。

この現状から教員の長時間労働を解消していく道筋として、審議まとめが打ち出したのは、「見える化」と「PDCAサイクルの構築」の2つです。

全国の教育委員会や学校に「取り組み状況の差」があることが課題になっていますので、教員の服務監督を担う市区町村の教委ごとに在校等時間を公表することを求めました。各教委は在校等時間の管理につながる業務削減などに具体的・定量的な目標設定を行い、PDCAサイクルを実施します。

最優先目標は「時間外在校等時間が月80時間を超える教師をゼロにすること」。次に上限指針に沿って「全ての教師」が時間外在校等時間を月45時間以内とすること。将来的には時間外在校等時間を月20時間程度への縮減を目指し、「それ以降も負担の見直しを継続」することが最終的に加筆修正されました。

ここで問題になるのは、「見える化」と「PDCAサイクルの構築」を軸とした審議まとめの方向性が本当に機能するのか、ということです。

青木栄一委員(東北大学大学院教授)は5月13日の特別部会で、審議まとめの内容を実現するためには必要な予算の確保と同時に、地方教育行政に課題があることを挙げ、「国の出先機関ではない教育委員会に理解していただき、動いてもらうという教育ガバナンス上の難問が待ち構えている」と指摘しました。その上で、教員の勤務時間管理を巡る文科省の対応について「給特法ができた昭和のころ、当時の文部省のスタンスは火災報知器型だった。非常によろしくない勤務時間管理があったら、その校長に指導するということだった。今後は火災報知器型ではなく、パトロールする気概を持って指導助言に当たってほしい」と述べ、取り組み状況が不十分な教委や学校に対して、文科省が積極的な対応に踏み込むことを求めました。

地方教育行政の課題は、義務教育制度を全国に保障する中で、しばしば取り組み状況の差となって表面化しています。例えば、公立学校にICT端末を整備するため、国が18年から5か年計画を立て、予算の使い道を限定しない地方財政措置で端末整備費を単年度1805億円計上したにもかかわらず、自治体によって整備がほとんど進まないケースが発生しました。結局、国がGIGAスクール構想を打ち出し、使い道を端末整備に限定した補助金を活用した上で、文科省が自治体別の整備状況を公表するところまで踏み込んだ結果、コロナ禍でICT環境整備の必要性が高まる中で、全国の学校で端末整備が一気に進んだ経緯があります。

地方分権の原則が大切なのは言うまでもありませんが、教員の長時間労働の解消に向けて実効性を上げていくためには、全国の教育委員会や学校によって「取り組み状況の差」が生まれないための工夫が、いま求められているのだと思います。

これまでの特別部会の審議では、本当に教員の長時間勤務が解消されるのかどうかを継続的にフォローアップして、不十分ならば次の一手を打つことが必要だと、多くの委員が指摘しています。

--「学校の指導・運営体制の充実」については、どのような具体策になりますか。

学校の指導・運営体制では、教員の負担軽減と配置増の方向性を描いています。ポイントは、小学校教員の持ち授業時数(授業の受け持ちコマ数)の軽減と、学校現場で急増している若手教員への支援です。

持ち授業時数の軽減は、これまで小学校高学年で進めてきた教科担任制を中学年にも適用することが軸になっていますが、具体的な制度設計は今年8月末の25年度予算概算要求から12月の政府予算案決定までのプロセスで決まっていく見通しです。

若手教員への支援は、①教科担任制を小学校中学年に広げることで、学級担任を避けたり持ち授業時数を削減したりする②全国全ての中学校に生徒指導担当教員を配置して、生徒指導の負担を減らす③中堅教師を想定する「新たな職」を創設し、その職務の一つとして若手教員の支援を組み込むことで、若手教員が近い中堅教員らに気軽に相談できる体制を組織的に整備する④安心して産休や育休を取得できる体制を整備する--となっています。

こうした審議まとめの内容は素案から大きな変化はなく、下記の記事で細かく解説しています。

参考記事:【Q&A解説】教員の負担軽減どう進むのか 中教審素案を読む②

なお、教員の配置増をにらんで、35人学級の中学校への適用についても、特別部会の審議で委員から何度も必要性が指摘されていました。25年度予算には年次進行で小学6年生の35人学級が計上されることになっているので、中学校の35人学級については、小学校の効果検証をしつつ、26年度予算で検討されることになりそうです。26年度は政府が昨年6月の骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)で定めた3年間の「集中改革期間」の最終年度に当たるので、その柱の一つとして中学校の35人学級が注目される公算は大きいと思います。

--「教員の処遇改善」はどうなりますか。

大きな柱として、教員に時間外勤務手当を支払う代わりに教職調整額を支給する給特法の枠組みについて、「現在においても合理性を有している」として今後も維持することを打ち出し、教職調整額を現行の4%から10%以上に上乗せするよう求めました。素案は約2㌻半を割いて、時間外勤務手当の支給を求める議論を退けています。その理由について「教師が日々変化する目の前の子供たちに臨機応変に対応していくためには(中略)教師自身の自発性・創造性に委ねるべき部分が大きい」のだから、「一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことが適当ではない」と説明しました。

こうした審議まとめの内容についても、素案から大きな変化はありません。なぜ中教審は教員の時間外勤務手当に否定的な考え方をとるのか、それが答申まとめでどのように説明されているかについては、下記の記事で説明しています。

参考記事:

【Q&A解説】教員の時間外勤務手当 なぜ中教審は否定的なのか

【Q&A解説】長時間勤務は解消されるのか 中教審素案を読む①

このほかにも審議まとめでは、若手教師のサポートなどを担う「新たな職」を創設し、教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けることや、生徒指導担当教員の全中学校への配置、学級担任の義務教育等教員特別手当の額を加算することなど、教員の処遇改善につながる施策を盛り込んでいます。

それらを含めた審議まとめの全体像は、こちらの記事で整理して報じています。

参考記事:教職調整額の引き上げなど 特別部会が議論を取りまとめ

--審議まとめに描かれた「給特法の枠組み維持」「教職調整額を少なくとも10%以上に増額」「教員に時間外勤務手当は支払わない」という基本線は、1年前に自民党特命委員会がまとめた政策提言と同じです。中教審はどうして自民党と同じ結果になったのでしょうか。

教員の給与体系について給特法の枠組みを今後も維持するのか、それとも一般公務員や民間の会社員と同じく労働基準法に基づいて時間外勤務には相応の手当を支給することにするのか。給特法の下で教員の長時間労働がこれほど深刻な問題になる中で、本来はこれが今回の議論の根本的な選択肢だったはずです。

この選択肢について、自民党の「令和の教育人材確保に関する特命委員会」は23年5月、給特法の枠組みを維持して教職調整額を現行の4%から「少なくとも10%以上に増額」し、教員の時間外勤務について「将来的には月20時間程度を目指す」とする政策提言をまとめました。今回の中教審特別部会の審議まとめは、結局のところ、見出しに凝縮してしまえば、自民党の政策提言を踏襲した内容になっています。

どうして、こうした予定調和のような結果になるのか、取材していて何回も考えさせられました。もちろん、政権与党の同意がなければ、政府は政策遂行に必要な予算や関連法案を国会で成立させることができません。そうした力関係を踏まえた上で、一つの結論として私が行き着いたのは「日本型学校教育を今後も継続し、さらに発展させるにはどうするのがいいのか」を考えた結果、自民党、文科省、中教審などの関係者は給特法の枠組みを維持することで一致したのではないか、ということです。

日本型学校教育の現状について、審議まとめは▽全国的に一定水準の教育を保障▽知・徳・体にわたる全人的な教育が国際的にも高く評価▽PISA2022でも世界トップレベルの結果--だと胸を張り、「これらは教師の献身的な努力の成果」だとしています。一方で、不登校の増大をはじめ課題が複雑化・困難化する中で「学校や教師の負担が増大してきた実態」があると説明しています。

こうした日本型学校教育の現状については、海外からの評価をみると、分かりやすいかもしれません。OECDは18年に「2030年に向けた橋渡し」(Education Policy in Japan: Building Bridges Towards 2030)と題する報告で日本の教育政策の強みと問題点を評価しています。

「日本の教育制度の成功を語る上で極めて重要な特徴が、子どもたちに非常に包括的(全人的)な教育を効果的に行っているということです。すなわち、教員が熟練した能力を持ち、総体的に生徒のケアをよくしていること、生徒が身を入れて協力的な姿勢で学習していること、保護者が教育を重視し、学校外の付加的学習(学習塾)に支出していること、そして、地域社会が教育を支援しているということです」

このように日本型学校教育を評価した上で、問題点を次のように指摘しています。

「しかし、このシステムの代償として、教員に極度の長時間労働と高度な責任があり、それによって教員は研修を受け、新学習指導要領に適応することを困難にしています」

日本型学校教育は教員の「極度の長時間労働と高度な責任」という代償の上に成り立っているという指摘は、実に重いものだと思います。だからといって、OECDはこの日本型学校教育を変えるべきだと指摘することはなく、むしろ「日本の教員が生徒たちに対して有する広範な任務・責任は、日本の教育制度を成功に導いている重要要素のひとつであることから、学校の運営体制を早まってテイラー方式に傾けないことが重要です」と説明しています。熟練した教員が広範な任務と責任を負うことが日本型学校教育を成功に導いているのだから、学校業務の分業を安易に進めることには慎重であるべきだという指摘です。

OECD報告にあるように、日本型学校教育が教員の代償の上に成り立っているのだとすれば、自民党、文科省、中教審などの関係者は、それを重々承知した上で、教員の職務に対する裁量を重視した給特法の維持を選択したのではないのでしょうか。実際のところ、審議まとめは、日本型学校教育は「さらなる高みを目指す」とうたい、そのために教員は「学びの高度専門職」になるよう求めています。

しかしながら、いくら日本型学校教育がさらなる高みを目指すと言っても、教員の「極度の長時間労働と高度な責任」という代償の上に成り立つ仕組みが、今後も持続可能なはずがありません。このことは、いくら強調しても足りないと思います。OECDの報告は6年前の内容ですが、いまでも重要なのは教員の長時間勤務の解消であり、給特法にも掲げられている健康と福祉の確保と、そのための上限指針の実効性確保のはずです。

そう考えると、中教審が審議まとめの最終局面で、教員の長時間勤務に対する管理者の安全配慮義務を法的責任として強調し、教員の在校等時間を強制的に減らす手だてとして11時間の勤務間インターバルの導入を「必要」と明記したことはぎりぎりの努力だと思います。それでもなお、教員の長時間勤務の解消に向け、「見える化」と「PDCAサイクルの構築」を軸として審議まとめが描いた施策により、「1カ月45時間以内」「1年間360時間以内」と定めた上限指針が本当に全国全ての学校で実現するのか、それほど楽観できる状況ではないとも感じます。

--描かれた改革案は今後どのようなスケジュールで進むのでしょうか

給特法における教職調整額の10%以上への引き上げのほか、小学校中学年への教科担任制導入、若手教師のサポートなどを担う「新たな職」の創設、生徒指導担当教員の全中学校への配置などには教職員定数の改善を含む予算措置が必要になります。

政府の予算は6月ごろに来年度予算編成方針として「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)が閣議決定され、8月末に各省庁が概算要求を行い、財務当局との折衝を経て、12月下旬に政府予算案が閣議決定されます。このため、当面は、自民党など政権与党との調整を行った上で、骨太の方針に関連項目をどう盛り込んでいくかが注目されます。給特法については24年度内に改正法案を国会に提出することがすでに昨年6月の骨太の方針に盛り込まれていますので、3月までに改正法案がまとまる見通しです。

小学校中学年への教科担任制など新規予算項目については、要求官庁である文科省の制度設計と、予算編成過程における財務当局との折衝が重要になります。小学校高学年に教科担任制を導入した22年度予算編成を振り返ると、文科省は概算要求では年間2000人ずつ4年間で8000人の加配定数の改善を求めて制度設計を行ったのですが、財務省との予算折衝の結果、年間950人ずつ4年計画で計3800人にまで削られました。今回もこうしたぎりぎりの折衝が行われる公算が大きいとみられます。

なかなか楽観はできませんが、それでも小学校高学年への教科担任制の導入で4年間で計3800人の定数改善となったことにより、文科省は当時、小学校高学年の担任教員の持ち授業時数は週3.5コマ程度少なくなるとの試算を公表しました。今回も教科担任制を小学校中学年に拡充できれば、教員の配置増につながることは確かだと思います。

もう一つ、今後のスケジュールでは、中教審特別部会の答申作りと施策の進め方を整理したロードマップの作成があります。貞廣斎子部会長(千葉大学教授)は5月13日の特別部会の席上、今後の進め方について「最終的な答申をまとめていくにあたっては、国民の意見募集を受け、それらも踏まえて、さらに議論していきたい」と述べました。ロードマップについては「答申の取りまとめに向けた議論と合わせて検討していきたい」と説明しています。