皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は、1次試験直前対策として試験に頻出の教育法規について改正事項などを中心に解説します。

* * *

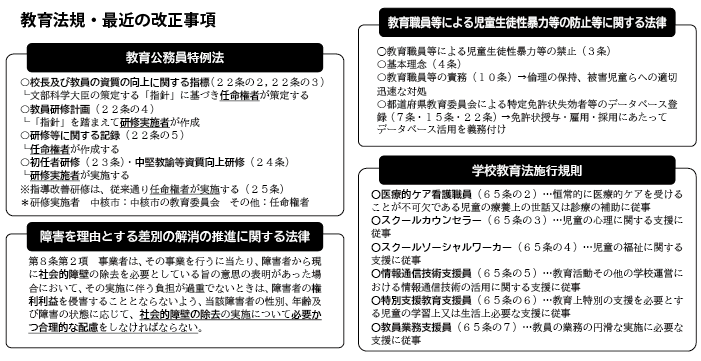

教育公務員特例法は2023(令和5)年に改正法が施行されました。採用試験でよく出題される条文にも変更事項があります。以下の内容を確認しておきましょう。

1点目は「研修等に関する記録」についてです。これは、「研修の受講や資質向上のための取組の状況」について記録したもので、任命権者が当該校長教員ごとに作成することが新しく示されました。2点目は、「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」と「研修計画」についてです。内容については大きな変更はないのですが、これまで任命権者が作成することになっていた「教員研修計画」は研修実施者が策定することとなりました。この計画は、任命権者が策定した「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を踏まえて定められるものです。3点目は、「初任者研修」と「中堅教諭等資質向上研修」についてです。これらも従来は任命権者が実施主体となっていましたが、研修実施者が行う研修として示されました。

研修実施者という語は今回の改正で登場した語で、研修の対象が中核市の県費負担教職員の場合は中核市の教育委員会、その他の場合は、原則任命権者(である教育委員会)のことを指します。具体的な実施主体がどこになるのかは押さえる必要はありませんが、法令の条文において「任命権者」と「研修実施者」の区別は必要です。従来通り「任命権者」として示されているものと「研修実施者」に置き換わっているものがあるので、過去問演習などの際には注意しておきましょう。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が24(令和6)年4月に改正施行され、民間の事業者においても合理的配慮の提供が義務化されました。同法第8条第2項の条文を確認しておきましょう。

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」については、21(令和3)年の制定以来、採用試験では多く出題されています。23(令和5)年からはデータベース運用も始まっています。児童生徒性暴力の定義や法律の基本理念、データベースに関わる事項を中心に確認しておきましょう。児童生徒性暴力を行ったことにより、懲戒免職処分を受け、教員免許状が失効した者を「特定免許状失効者」とし、最低40年間データベースに登録されることになりました。免許の授与や雇用、採用の際にこのデータベースを参照することで、児童生徒性暴力を行った教員を教壇に立たせないことを徹底する制度です。

「学校教育法施行規則」についても確認しておきましょう。21(令和3)年8月の改正施行により、「医療的ケア看護職員」「情報通信技術支援員」「特別支援教育支援員」「教員業務支援員」が学校に置くことができる教職員として位置付けられました。従来から規定されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと共に、その業務内容を確認しておきましょう。

その他、法改正ではありませんが、従来の「不登校特例校」について、23(令和5)年8月より「学びの多様化学校」という名称が用いられています。これは学校教育法施行規則56条に基づき指定されるもので、教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校として位置付けられています。

1.次に示すのは教育公務員特例法の条文の一部です。条文中の空欄に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものを選びなさい。

第23条 公立の小学校等の教諭等の( ア )は、当該教諭等に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

2 ( イ )は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

第24条 公立の小学校等の教諭等の( ウ )は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。

2 ( エ )は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。

第25条 公立の小学校等の教諭等の( オ )は、児童、生徒又は幼児に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

ア イ ウ エ オ

1 研修実施者 指導助言者 研修実施者 指導助言者 任命権者

2 任命権者 研修実施者 任命権者 研修実施者 任命権者

3 研修実施者 指導助言者 研修実施者 指導助言者 研修実施者

4 研修実施者 任命権者 研修実施者 任命権者 任命権者

2.次に示す法令の空欄( 1 )( 2 )( 3 )に当てはまる語句を書きなさい。また【 4 】に当てはまる法令名を略さず書きなさい。

〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第10条

教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての( 1 )の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条第2項

事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な( 2 )をしなければならない。

〇【 4 】 第56条

小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

〇【 4 】 第65条の2

( 3 )看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に( 3 )を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。

1.解答1 解説 指導助言者とは県費負担教職員の場合は市町村教育委員会、その他の校長及び教員の場合は任命権者となる。

2.解答 1:倫理 2:配慮 3:医療的ケア 4:学校教育法施行規則