皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。すでに一次試験を終えた方も多いと思います。今回は、二次試験対策として教育時事の問われ方や回答の基本について解説します。

まず、「最近気になる教育ニュース、教育の話題は」といった自由回答型の質問が考えられます。教員を目指すに当たっての問題意識が問われているので、表面的な回答は避けましょう。語りやすいテーマをいくつか準備し、取り上げる理由を明確にするとともに、自分が実践するに当たり心掛けることや取り組んでみたい事柄などにつなげると、オリジナリティーのある話になります。

次に、「〇〇について知っているか」といったテーマを絞った質問もあります。面接官は受験者の回答に対し「具体的な取り組み内容」などを問うことが多く、そこから「他には」「それで解決しないときは」など追及型の質問になることもあります。最低限の知識事項を押さえ、具体的な取り組み例を出せるように準備しておきましょう。認識不足や基礎知識の不足は、教員としての資質や教職への意欲が低いと判断される可能性があります。

論文試験や討論でも時事的な話題がテーマになることがあります。論文では、テーマについての理解が深いほど序論が充実し、本論の展開がしっかりしたものとなります。討論では発言内容よりも討論への関わり方が重視される傾向がありますが、テーマについての知識があると自信を持って問題提起したり、意見を述べたりすることができます。

教育時事に関する質問への回答やテーマについて論述・口述する基本は次の2つです。「ジブンゴトとして捉える」ことと、「前向き・意欲的に考える」ことです。前者は自分の問題意識につながります。「教諭・養護教諭としての自分」はテーマや課題をどう受け止め、教育現場でどう取り組むのかを考えましょう。後者については、「前向き」を「建設的」と言い換えても良いです。できない事情や制約条件を並べるだけでは問題解決になりません。また、客観的な視点を意識し過ぎると「論評」や「提言」になりがちで、結果として「行政批判・現場批判」に陥ることも多いです。自分なりの課題の乗り越え方を考えることが必要です。

最後に、二次試験への備えについてまとめます。前提としての基礎知識の確認は、教育振興基本計画がお勧めです。それ自体、教育時事の対策として必要な資料ですが、「Ⅰ.我が国の教育をめぐる現状・課題・展望」では、現在の教育課題や今後の社会変化などがまとめられているので、読んでおくとよいでしょう。その上で以下の2点を意識してください。

1つ目は「予想されるテーマについての知識を拡充すること」です。学者を目指すわけではないので、必要以上に細かく理解する必要はありません。答申やプランの概要をまとめた資料などを確認し、全体像を把握しましょう。実践と関わりのある内容を中心に見ておくことが大切です。

2つ目は「志望先の自治体の課題や受験校種・職種に応じた問題意識を整理すること」です。生徒指導上の課題や学力・体力などの自治体別の課題や、都道府県教育振興基本計画で示されている重点事項について調べておくことは必須です。同じテーマでも校種や職種によって問題意識が変わるため、テーマについて目指す自治体や校種・職種の視点から意見を書き出したりまとめたりすることをお勧めします。

* * *

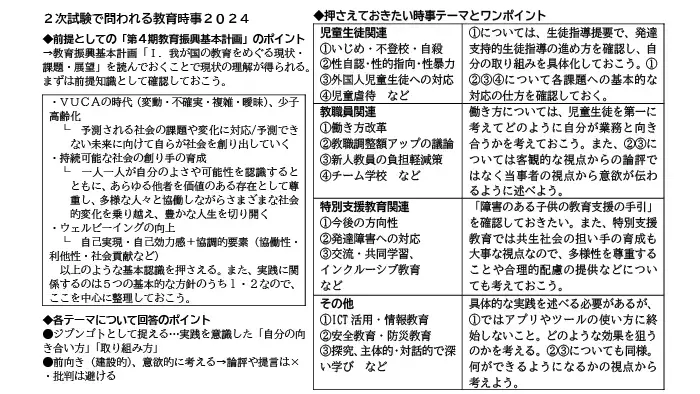

表では今夏狙われそうな時事テーマと捉え方や回答のポイントをまとめました。インプットも大切ですが、アウトプットの練習もしっかり行いましょう。

1 次の文章は,「第4期教育振興基本計画」(2023年6月 閣議決定)の一部である。空欄に当てはまる言葉の組合せとして正しいものを下の①~⑤の中から一つ選べ。

○ グローバル化や気候変動などの地球環境問題、少子化・人口減少、都市と地方の格差などの社会課題やロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化の中で、一人一人の( ア )を実現していくためには、この社会を持続的に発展させていかなければならない。特に我が国においては少子化・人口減少が著しく、将来にわたって財政や社会保障などの社会制度を持続可能なものとし、現在の経済水準を維持しつつ、活力あふれる社会を実現していくためには、一人一人の生産性向上と多様な人材の社会参画を促進する必要がある。また、社会課題の解決と経済成長を結び付けて新たな( イ )につながる取組を推進することが求められる。Society 5.0 においてこれらを実現していくために不可欠なのは「人」の力であり、「人への投資」を通じて社会の持続的な発展を生み出す人材を育成していかなければならない。

○ こうした社会の実現に向けては、一人一人が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、「( ウ )」になることを目指すという考え方が重要である。将来の予測が困難な時代において、未来に向けて自らが社会の創り手となり、課題解決などを通じて、持続可能な社会を維持・発展させていくことが求められる。

○ Society 5.0 においては、「主体性」、「リーダーシップ」、「創造力」、「課題設定・解決能力」、「( エ )」、「表現力」、「チームワーク」などの資質・能力を備えた人材が期待されている。こうした要請も踏まえ、個々人が自立して自らの個性・能力を伸長するとともに、 ( オ )に基づいて地球規模課題の解決等をけん引する人材を育成していくことも重要である。

① ア 自立と社会参加 イ イノベーション

ウ 持続可能な社会の創り手 エ 思考力・判断力 オ 公共の精神

② ア ウェルビーイング イ デジタルトランスフォーメーション

ウ 共生社会の担い手 エ 論理的思考力 オ 多様な価値観

③ ア 自立と社会参加 イ デジタルトランスフォーメーション

ウ 共生社会の担い手 エ 論理的思考力 オ 公共の精神

④ ア ウェルビーイング イ イノベーション

ウ 持続可能な社会の創り手 エ 思考力・判断力 オ 多様な価値観

⑤ ア ウェルビーイング イ イノベーション

ウ 持続可能な社会の創り手 エ 論理的思考力 オ 多様な価値観

2 下の文章は文部科学省「生徒指導提要」(令和4年12月)の記載内容の一部である。空欄に当てはまる言葉の組み合わせとして正しいものを下記の①~⑤の中から一つ選べ。

( ア )生徒指導は、特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に、学校の教育目標の実現に向けて、教育課程内外の全ての教育活動において進められる生徒指導の基盤となるものです。( ア )というのは、児童生徒に向き合う際の基本的な立ち位置を示しています。すなわち、あくまでも児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させていくことが尊重され、その発達の過程を学校や教職員がいかに支えていくかという視点に立っています。すなわち、教職員は、児童生徒の「個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支える」ように働きかけます。

( ア )生徒指導では、日々の教職員の児童生徒への挨拶、声かけ、励まし、賞賛、対話、及び、授業や行事等を通した個と集団への働きかけが大切になります。例えば、自己理解力や( イ )、コミュニケーション力、他者理解力、思いやり、共感性、人間関係形成力、協働性、目標達成力、課題解決力などを含む社会的資質・能力の育成や、自己の将来をデザインするキャリア教育など、教員だけではなくスクールカウンセラー(以下「SC」という。)等の協力も得ながら、( ウ )の一員となるための市民性教育・人権教育等の推進などの日常的な教育活動を通して、全ての児童生徒の発達を支える働きかけを行います。このような働きかけを、学習指導と関連付けて行うことも重要です。意図的に、各教科、「特別の教科 道徳」(以下「道徳科」という。)、総合的な学習(探究)の時間、特別活動等と密接に関連させて取組を進める場合もあります。

① ア 発達支持的 イ 自己肯定感 ウ 共生社会

② ア 発達支持的 イ 自己効力感 ウ 共生社会

③ ア 課題予防的 イ 自己肯定感 ウ インクルーシブな社会

④ ア 課題予防的 イ 自己効力感 ウ 共生社会

⑤ ア 課題予防的 イ 自己効力感 ウ インクルーシブな社会

3 下のア~オの文で、「児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)」(令和5年7月 文部科学省)の内容として正しいものの組合せを下の①~⑤の中から一つ選べ。

ア 長期休業の開始前から1人1台端末等も活用しつつ、アンケート調査、教育相談等を実施し、悩みや困難を抱える児童生徒の把握を行う。

イ 児童生徒の自殺の背景の一つとして発達障害が挙げられていることを踏まえ、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細やかな健康観察や教育相談の実施等により、児童生徒の状況を的確に把握し、スクールカウンセラー等による支援を行ったり、学校医等を活用して医療等の関係機関に繋ぐなど、心の健康問題への対応を徹底する。

ウ 「生命の安全教育」を含めた自殺予防教育を実施するなどにより、児童生徒自身が心の危機に気づき、身近な信頼できる大人に相談できる力を培うとともに、児童生徒が安心してSOSを出すことのできる環境の整備に努める。

エ 長期休業明けの前後において、学校が独自に、保護者、地域住民の参画や、関係機関等と連携することなく、学校における児童生徒への見守り活動を強化する。

オ 教育委員会等が実施するネットパトロールについて、長期休業明けの前後において、平常時よりも実施頻度を上げるなどしてネットパトロールを集中的に実施する。

①ア・イ ②ア・オ ③ イ・エ ④ ウ・エ ⑤ ウ・オ

1.解答⑤

2.解答②

3.解答② 解説 イ:「発達障害」ではなく「精神疾患」である。また「学校医」ではなく「スクールソーシャルワーカー」である。ウ:「生命の安全教育」ではなく「SOSの出し方に関する教育」である。エ:正しくは「長期休業明けの前後において、学校として、保護者、地域住民の参画や、関係機関等と連携の上、学校における児童生徒への見守り活動を強化する」である。