皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は、前回に引き続き二次試験対策としての教育時事のうち、教員の働き方改革に関する内容について解説します。

2019年に発出された「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」では、学校現場の働き方改革の目的を、「現在の教師の厳しい勤務実態を踏まえ、教師の働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること」と示しています。これに基づき、各教育委員会では負担軽減に向けてさまざまな取り組みが行われています。

同じく19年に策定された「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を法的根拠のある指針として格上げした「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(20年1月)」では、学校教育活動に関する業務時間を「在校等時間」として把握し、勤務時間管理の対象とすることが示されています。

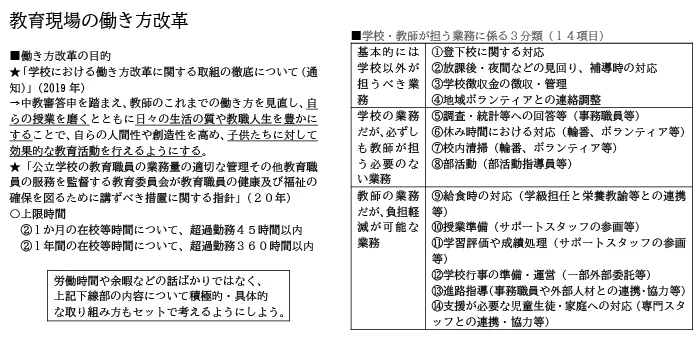

19年に示された中教審の答申では、学校・教師が担う業務を、「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の3つに分類しています(いわゆる3分類)。この3分類に係る取り組み状況を調査した「令和5年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査(23年12月)」では、3分類14項目のうち、「登下校に関する対応」「学校徴収金の徴収・管理」「授業準備」についての取り組みが都道府県・政令市・市町村いずれの教育委員会においても進展しています。

また、同調査では今後特に優先的に取り組むとした項目について、都道府県・政令市・市町村いずれの教育委員会も「部活動」を挙げており、今後は、部活動指導員を活用した取り組みや部活動の地域移行が進められていく流れとなります。中学校や高校志望者で部活動指導を教員志望理由とする人が一定数いるため、この流れも理解しておく必要があります(ちなみに、部活動は「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」に分類されます)。

働き方改革の目的は「子供たちに対して効果的な教育活動を行うこと」です。働き方改革について問われると、教師の業務負担の軽減やワークライフバランスなどの方向に目が向かいがちですが、何のための働き方改革なのかという本質をずらさない回答が求められます。

なお、「教師がゆとりを持つ必要性」などに自ら言及してしまうと、熱意や意欲が疑われかねず、誤解を与えかねません。自ら話題にする際には「積極的」「前向き」な内容を心掛けてください。

* * *

このほど、中教審特別部会において「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」の答申案を、パブリックコメントを踏まえ取りまとめました。間もなく答申される見込みです。審議まとめの内容を見ると、教職調整額の増額も含めさまざまな改革が提言されています。文部科学省のウェブサイト上には概要資料も公開されていますので、一度目を通しておきましょう。

1 中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(2019年1月)で示された「これまで学校・教師が担ってきた14の業務の在り方に関する考え方」について分類したものである。項目と下線部の内容が適切でないものの組み合わせを選びなさい。

○基本的には学校以外が担うべき業務

・登下校に関する対応

・放課後から夜間などにおける見回り,児童生徒が補導された時の対応

・ア地域ボランティアとの連絡調整

○学校の業務だが,必ずしも教師が担う必要のない業務

・調査・統計等への回答等

・児童生徒の休み時間における対応

・イ校内清掃

・部活動

・ウ学校徴収金の徴収・管理

○教師の業務だが,負担軽減が可能な業務

・給食時の対応

・エ授業改善

・学習評価や成績処理

・学校行事の準備・運営

・進路指導

・支援が必要な児童生徒・家庭への対応

1.ア・イ 2.ア・ウ 3.ア・エ 4.イ・ウ 5.イ・エ 6.ウ・エ

2 次の文章は中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する 総合的な方策について(審議のまとめ)」(2024年5月13日)の一部である。空欄に当てはまる語句を選びなさい。

第2章 教師を取り巻く環境整備の基本的な考え方

2.教師を取り巻く環境整備の目的

○ 今般の教師を取り巻く環境整備の最終的な目的は、学校教育の質の向上を通した、「全ての子供たちへのより良い教育の実現」である。

○ 具体的には、教師のこれまでの働き方を見直し、長時間勤務の是正を図ることで、教師の健康を守ることはもとより、日々の生活の質や教職人生を豊かにするなど教師の( ① )を向上させることが重要である。また、自らの人間性や創造性を高め、その意欲と能力が最大限発揮できる勤務環境を整備し、教師がその高い( ② )を大いに発揮できるようにすることにより、子供たちに対してより良い教育を行うことができるようになる。

○ さらに、新たな学びの実現に向けて、高度専門職である教師が、働き方改革により創出した時間も活用しつつ、教職生涯を通じて新しい知識・技能等を学び続け資質能力の向上を図り、子供一人一人の( ③ )を最大限に引き出す教師としての役割を果たすことが重要である。あわせて、多様な人材を教育界内外から確保することにより、質の高い教職員集団を実現していくことは、我が国の学校教育の質を高め、子供たちに対してより良い教育を行うために重要なことである。

○ 加えて、これから長い教職人生を歩む若手教師をはじめとする全ての教師はもとより、教師を志す学生等にとっても、学校が、働きやすさと( ④ )を両立する職場であることは重要なことである。このような魅力的な職場の中で教師が活き活きと働いている姿は、多くの教師を志す学生等を引きつけ、教師に質の高い人材を確保することにつながるため、抜本的に教職の魅力を向上させることは、結果として、子供たちへのより良い教育の実現につながっていくものである。

○ これらを全ての関係者が共有し、常に原点として意識しながら改革を進めていくことが重要であり、教育に関わる関係者の総力を結集して取り組む必要がある

ア 生きがい イ 専門性 ウ 資質 エ 技能 オ 学び

カ 可能性 キ ウェルビーイング ク 働きがい

1 解答6 [解説]ウ:「学校徴収金の徴収・管理」は「基本的には学校以外が担うべき業務」,エ:「授業改善」でなく「授業準備」が正しい。

2 解答 ①キ ②イ ③オ ④ク