皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回から、来年度の試験に向けた教育時事対策に入りたいと思います。

二次試験の対策をしていると、教育時事に関する質問に対して、覚えた内容をただ話すだけの方がいます。しかし、話が長くても、答申や通知の内容を暗記して繰り返すだけでは、面接官にとって適切な回答にはなりません。面接試験は「口頭試問」ではなく、方針を理解した上で、それを実現するために教員としてどのように取り組むかを問うものです。そのため、自分の実践に結び付けて話すことが必要です。

特に現役生は、実践経験が少ないため理論に偏りがちですが、実践家としての視点が欠けることが多いので注意が必要です。面接試験では、実践家としての資質が問われます。「個別最適な学び」や「令和の日本型学校教育」といった言葉の説明だけでなく、それらが提唱された背景を踏まえた、自分自身の具体的な取り組み方を述べることが求められます。基本方針や基礎知識の理解は必要ですが、それを基にどう具体化するかが重要です。

来年度の試験合格を目指す皆さんは、この点を意識しましょう。特に今年、3年生で一次試験に合格した方は、知識を得ることに偏り過ぎないよう注意してください。

筆記試験でも教育時事が出題されます。出題形式としては、答申や資料の空欄補充問題や、正誤問題がよく見られます。空欄補充問題でも、選択肢が示されることが多いため、丸暗記は必要ありませんが、基本的な用語の理解や教育施策の方向性を押さえておくことが大切です。これを怠ると、教育時事の問題を全て落としてしまう可能性があります。

教育時事の筆記試験対策は、一通り教職教養対策を終えた後に始めるのがよいでしょう。教育政策を理解するためには、学習指導要領や教育課程、特別支援教育、教育法規の基本知識が必要になるからです。これらの基礎がないと、キーワードがつながらず、十分な理解に結び付きません。

教育施策の全体像を理解するために、まず次の2つの資料を確認しましょう。

1つ目は、2021年に発表された中教審の答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」です。これは現在の教育の状況や課題、今後の展開を理解する上で重要です。答申本文はボリュームがあるため、文部科学省のウェブサイトにある概要資料や解説動画を活用すると良いでしょう。

2つ目は23年に閣議決定された「教育振興基本計画」です。この計画は、今後5年間の教育施策の方向性をまとめたものです。時間があるときに読んでおきましょう。こちらも文科省のウェブサイトで解説動画が公開されています。

この2つに加えて、確認しておきたい資料として、22年12月に発行された改訂版「生徒指導提要」があります。この資料は筆記試験での出題頻度が高いため、必ずチェックしておきましょう。第1.部「生徒指導の基本的な進め方」では、基本的な理念を理解することが重要です。また、第2.部「個別の課題に対する生徒指導」にも目を通し、面接試験や論文試験での回答の基盤となる考え方を把握しておきましょう。

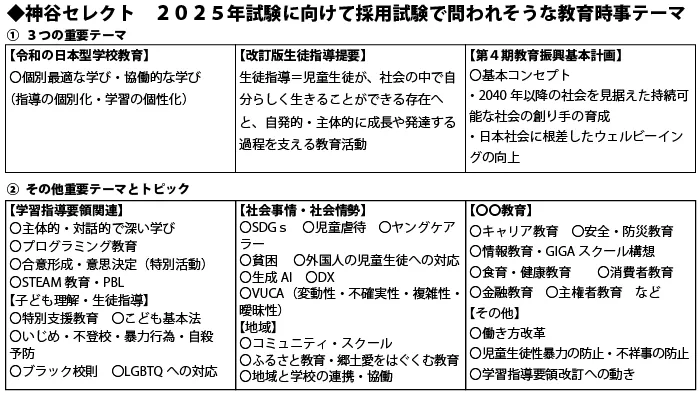

図表には、来年の試験で狙われそうな時事テーマやトピックをまとめました。今後、この連載でこれらの資料を含め、重要な事項を整理していきます。

1.次の文は,中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~」(令和3年1月26日)の一部です。空欄に当てはまる語句の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

3.2020 年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿

○ 第2期,第3期の教育振興基本計画で掲げられた「自立」,「協働」,「( A )」の3つの方向性を実現させるための生涯学習社会の構築を目指すという理念を踏まえ,学校教育においては,2.(3)で挙げた子供たちの多様化,教師の長時間勤務による疲弊,情報化の加速度的な進展,少子高齢化・人口減少,感染症等の直面する課題を乗り越え,1.で述べたように,Society5.0 時代を見据えた取組を進める必要がある。これらの取組を通じ,一人一人の児童生徒が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,( B )の創り手となることができるよう,その資質・能力を育成することが求められている。

○ このためには,2.(1)で述べてきた明治から続く我が国の学校教育の蓄積である「日本型学校教育」の良さを受け継ぎながら更に発展させ,学校における働き方改革とGIGA スクール構想を強力に推進しながら,新学習指導要領を着実に実施することが求められており,必要な改革を躊躇なく進めるべきである。

○ その際,従来の社会構造の中で行われてきた「( C )」や「同調圧力」への偏りから脱却し,本来の日本型学校教育の持つ,授業において子供たちの思考を深める「発問」を重視してきたことや,子供一人一人の多様性と向き合いながら一つの( D )(目標を共有し活動を共に行う集団)としての学びに高めていく,という強みを最大限に生かしていくことが重要である。

○ 誰一人取り残すことのない,持続可能で多様性と( E )のある社会の実現に向け,学習指導要領前文において「持続可能な社会の創り手」を求める我が国を含めた世界全体で,SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいる中で,ツールとしてのICT を基盤としつつ,日本型学校教育を発展させ,2020 年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」と名付け,まずその姿を以下のとおり描くことで,目指すべき方向性を社会と共有することとしたい。

A B C D E

1.創造 持続可能な社会 事なかれ主義 チーム 包摂性

2.判断 持続可能な社会 事なかれ主義 チーム 包摂性

3.創造 グローバル社会 正解主義 グループ 柔軟性

4.判断 グローバル社会 正解主義 グループ 柔軟性

5.創造 持続可能な社会 正解主義 チーム 包摂性

解答5

2.次の文章は「第4期教育振興基本計画」(令和5年6月閣議決定)の一部です。空欄に当てはまる語句を語群から選びなさい。

Ⅱ.今後の教育政策に関する基本的な方針

(2)日本社会に根差したウェルビーイングの向上

○ウェルビーイングと学力は対立的に捉えるのではなく,個人のウェルビーイングを支える要素として学力や学習環境,家庭環境,( 1 )とのつながりなどがあり,それらの環境整備のための施策を講じていくという視点が重要である。また,社会情動的スキルやいわゆる非認知能力を育成する視点も重要である。さらに,( 2 )や社会を優先して個人のウェルビーイングを犠牲にするのではなく,個人の幸せがまず尊重されるという前提に立つことが必要である。

○子供たちのウェルビーイングを高めるためには,教師のウェルビーイングを確保することが必要であり,学校が教師のウェルビーイングを高める場となることが重要である。子供の成長実感や保護者や( 1 )との信頼関係があり,職場の( 3 )が保たれ,( 4 )環境などが良い状態であることなどが求められる。加えて,職員や支援人材など学校の全ての構成員のウェルビーイングの確保も重要である。こうしたことが学びの土壌や環境を良い状態に保ち,学習者のウェルビーイングを向上する基盤となり,結果として家庭や地域のウェルビーイングにもつながるものとなる。

○さらに,( 5 )・社会教育を通じて,( 1 )コミュニティを基盤としてウェルビーイングを実現していく視点も大切である。

○ウェルビーイングが実現される社会は,子供から大人まで一人一人が担い手となって創っていくものである。社会全体のウェルビーイングの実現に向けては,個人のウェルビーイングが様々な場において高まり,個人の集合としての場や( 2 )のウェルビーイングが高い状態が実現され,そうした場や( 2 )が社会全体に増えていくことが必要となる。子供たち一人一人が幸福や生きがいを感じられる学びを保護者や( 1 )の人々とともにつくっていくことで,学校に携わる人々のウェルビーイングが高まり,その広がりが一人一人の子供や地域を支え,更には世代を超えて循環していくという在り方が求められる。

語群

ア 地域 イ 社会 ウ 地域社会 エ 組織 オ 集団

カ 心理的安全性 キ 人間関係 ク 労働 ケ 人的 コ 生活 サ 生涯学習

シ リカレント教育

解答

1:ア(地域)

2:エ(組織)

3:カ(心理的安全性)

4:ク(労働)

5:サ(生涯学習)