人材確保を目的に、今年実施された教員採用試験は実施時期を早めたり、大学3年生でも1次試験を受験できるようにしたりする自治体が増えた。これらの改革は、教員志望者にどのような影響を与えたのか。教育新聞では、読者の中で今年、教員採用試験を受験した人を対象にウェブアンケートを実施した。その結果、3年生から受験できるようにすることや、大学院を出て教員になる人を対象にした大学院の奨学金の返還免除の施策は評価が高かった一方で、試験の実施時期の早期化は賛否が割れた。

アンケートは10月4~18日に、教育新聞の購読者の中で今年、教員採用試験を受験した人に実施。61件の回答を得た。回答者には、大学3年生などで、教員採用試験の1次試験だけを受けた人も含めている。回答者が少ないことと、教育新聞を購読する教員志望者は教員への志望度が比較的高い傾向にあると考えられることに留意する必要がある。実際に、民間への就職活動や他の公務員試験を受けずに、教員採用試験だけを受験したのは回答者の68.3%に上っていた。

文部科学省は民間企業の就職活動や他の公務員の採用試験日程が早まっていることを受けて、今年の教員採用試験の一次試験の実施日程について、6月16日を標準日とし、教員採用試験を実施している自治体に、できるだけ前倒しを検討するよう求めた。しかし、全ての自治体がこの標準日に合わせたわけではなく、従来通りの7月に実施したところも30自治体ほど残った。

その結果、教員採用試験の実施日程にばらつきが生じ、複数の自治体を受験することがこれまで以上に容易になった。ところが、今回のアンケートでは77.3%が受験した自治体は1つだけと回答。複数の自治体を受けていたのは2割を超える程度だった。

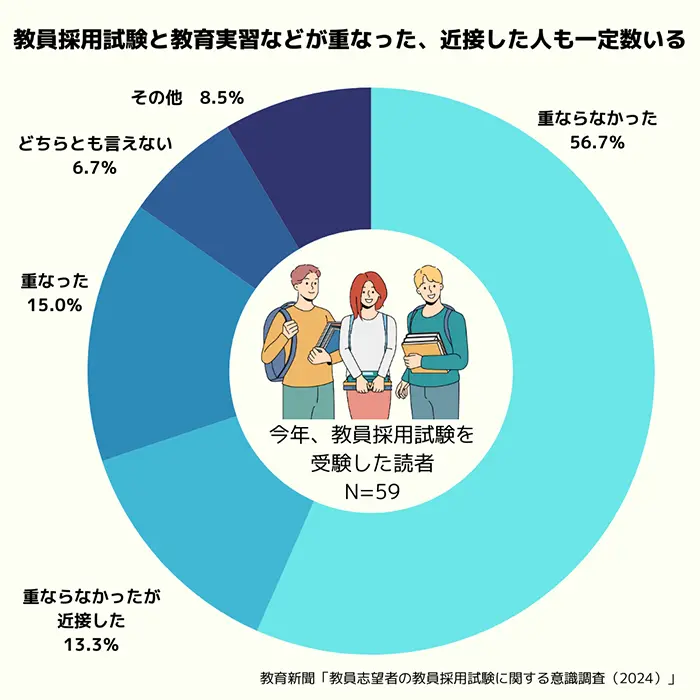

一方で、教員採用試験の日程が教育実習や他の公務員試験・就職試験などと重なったかを尋ねたところ、56.7%は「重ならなかった」と答えていたものの、「重ならなかったが近接していた」が13.3%、「重なった」が15.0%いた(=グラフ①)。

これまではおおむね教育実習を受けた後に教員採用試験を受けることができていたが、早期化したことで教育実習などと重なってしまった人が一定程度いたことが分かる。文科省では、大学に対して教育実習の日程の見直しなども呼び掛けたが、そうした対応が間に合わなかったケースも少なくなかったようだ。

実際に、「重ならなかったが近接していた」「重なった」と答えた人の自由記述を見ると、「全ての対策がなおざりになった。普通に無理だ」「試験勉強ができなかったり、勉強していたら実習準備が滞ってしまったりした」などの声が上がっており、教育実習と試験対策の両立は困難であることが伺える。

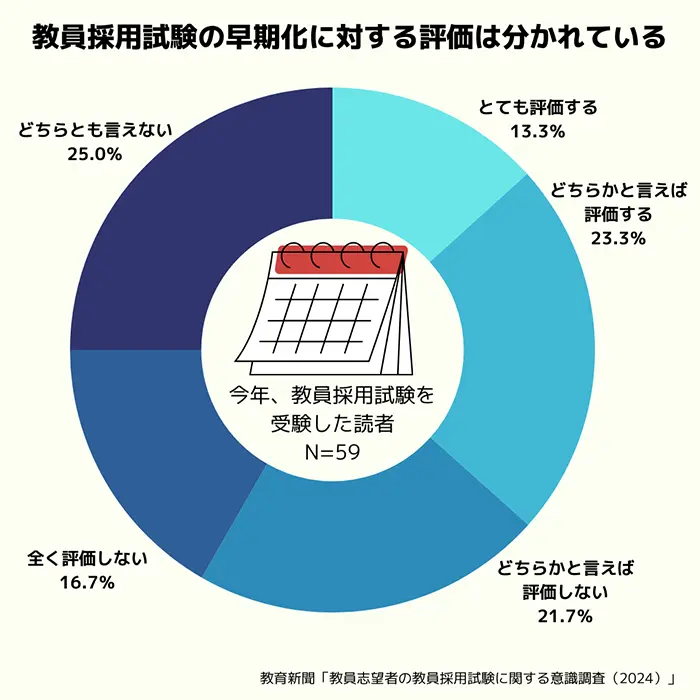

文科省は、2025年度の教員採用試験の標準日を5月11日とし、さらに早める方針だ。これについては、「とてもよいと思う」「どちらかと言えばよいと思う」の合計は35.0%、「とてもよくないと思う」「どちらかと言えばよくないと思う」の合計は38.4%、「どちらとも言えない」は26.7%で、賛否が割れている。

自由記述からは、民間の就職活動が早期化していることから、教員採用試験のさらなる早期化にも理解を示す意見がある一方で、「教育実習と重なっているから。さらなる早期化を目指すべき」「教育実習の日程と重なる危険がある。勉強する時間が取れない。3年生早期選考ではなく3年生で本採用するべきだと思う。試験の結果を出すタイミングが遅い」など、教育実習と重なってしまうことへの懸念から、それならばいっそのことさらなる前倒しをと求める声もあった。

このように教員採用試験が早期化する傾向についても、「とても評価する」「どちらかと言えば評価する」を合わせると36.6%、「全く評価しない」「どちらかと言えば評価しない」を合わせると38.4%とほぼ拮抗。「どちらとも言えない」は25.0%だった(=グラフ②)。

早期化について好意的な意見を見ると、「来年度は基準日を5月11日に設定し、自治体によっては、教育実習前に受験できる」「早く結果が分かった方が、その後の行動を取るために時間が使えるから」などがあり、進路を早く決めて安心したいという受験者の心理が垣間見える。

否定的な意見としては「教育実習と被る」をはじめ、「進路で不安な時期に就活も教採も詰め込むことになるため、力の入れ方が難しい。また教採が早くなることで、就活時期もさらに早くなり、学部生にとっての大学が研究機関ではなく、本格的に就職予備校のような性質を帯びてくる可能性も考えられる」「受ける側としては今までと違う採用方法が取り入れられる中、変更が多すぎて追いついていけない。こちらの意見も聞いてほしいなと思う」などの声が寄せられ、矢継ぎ早の改革に翻弄(ほんろう)されている様子も浮かび上がってきた。

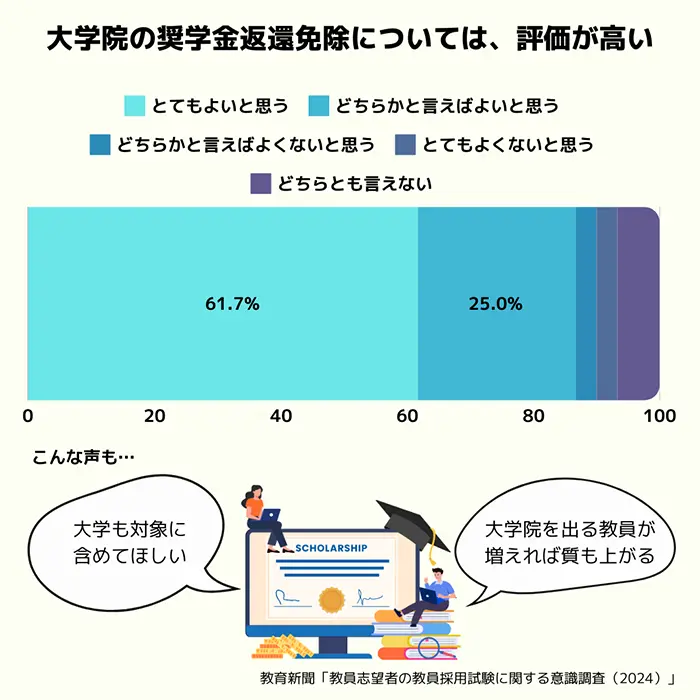

もう一つ、回答者の評価が高かったのが、25年度から始まる、教職大学院や大学院を出て正規の教員になった人を対象にした、大学院の奨学金返還免除だ。アンケートでは「とてもよいと思う」が61.7%、「どちらかと言えばよいと思う」が25.0%と、9割近くが好意的に受け止めていた(=グラフ③)。

自由記述からは「経済的に困窮している学生にも機会が生まれやすい」「迷っている学生が教員になる道を選びそうだから」「実際に利用するつもりだ」という声があった。

また、「大学院に進もうとする人が増えて、教員の質も向上するから」「大学院で専門的な知識を学んだ人が教育現場に入ってくることが、促進されるのではないか」など、教員の質向上にもつながるという意見が多く見られた。その一方で「大学院の進学率が上がるとも言えるが、明確に学びたいことが見えていない状態で何となく大学院に進学する人も増えてしまうのではないかと懸念している」「良いと思うが、それで教員不足問題を解決できるとは思わない」という批判もあった。

「大卒にも適用するべきだと思う」「大学院卒だけでなく学部卒も含めてほしい」など、大学院だけでなく大学も対象にすることを求める意見が複数挙がった。

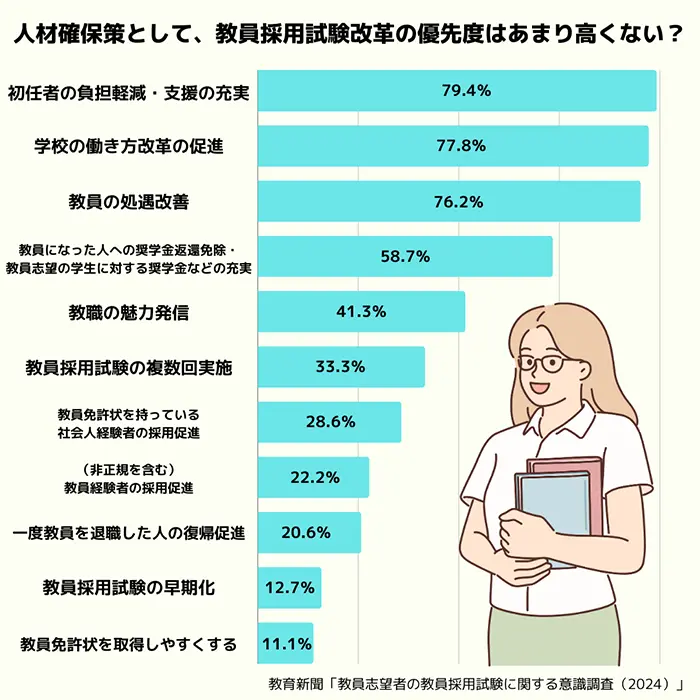

教員の人材確保のためにどのような施策が必要か。複数回答で尋ねると、多いものでは「初任者の負担軽減・支援の充実」(79.4%)や「学校の働き方改革の促進」(77.8%)、「教員の処遇改善」(76.2%)が7割を超えた。「教員になった人への奨学金の返還免除・教員志望の学生に対する奨学金などの充実」も58.7%と半数を超えていた(=グラフ④)。

一方で、今回のアンケートのトピックでもある「教員採用試験の早期化」は12.7%、「教員採用試験の複数回実施」は33.3%にとどまった。

教員採用試験全般について尋ねた自由記述の質問では、「早期化は本当にやめた方がいい。教員を増やしたいと思うなら、まず確実に教員の仕事を見直すべき」「教員が減っていることを嘆く前に、採用数を増やすべき」「教育の質を変えたいなら教員の給料を成果主義にするといいと思う。もっと教員を増やしたいなら初任給を上げるべき」など、教員採用試験の早期化は教員の人材確保につながらないという批判的な意見も複数寄せられた。

そして、「近年、教員採用試験の簡素化や内容の再編等が議論されるようになったが、もう少し慎重に議論されるべきだ」「文部科学省は、学生の声、現場の声に耳を傾けるべきだと思う。いくら試験を早期化したとしても、学生や現場の負担が増えるだけだ」など、改革の拙速さや当事者不在を指摘する声もあった。

◇ ◇ ◇

次回は、アンケート回答者の中から個別インタビューに応じてくれた当事者のエピソードをもとに、さらに教員志望者のニーズを掘り下げる。