教員採用試験を巡るさまざまな改革に、今年の受験者はどのように対応し、結果が出た今、何を感じているのか。教育新聞の読者アンケートに回答し、さらに個別のインタビューに応じてくれた3人の受験者のエピソードを基に、今回はまだあまり意識されていない潜在的ニーズを探ってみたい。それぞれの語りから共通して浮かび上がってきたのは、合格後のフォローアップの課題だ。アンケートを踏まえ、教員の働き方改革などに関する活動を展開している学生団体「Teacher Aide」で共同代表を務める、山形大学4年生の小笠原空さんは「なぜ教職離れが起きているのか。そこには学生しか語れないことがある。当事者である学生が声を上げていくことが大事だ」と呼び掛ける。

試験日程が早まった自治体も多かった今年の教員採用試験。アンケートでは、教育実習などと日程が「重なった」または「重ならなかったが近接していた」と答えたのは3割近くに上っていた。

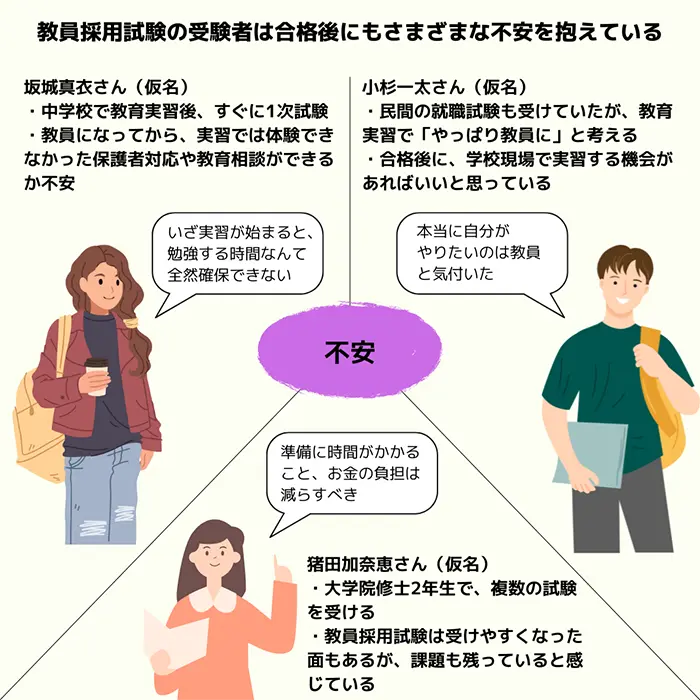

その一人である大学4年生の坂城真衣さん(仮名)は、5月末から6月中旬までの3週間、中学校で教育実習を行った。そして教育実習が終わってから3日後、志望する自治体の教員採用試験の1次試験を受けた。

坂城さんは「教育実習も教員採用試験もあらかじめ日程は分かっていたとはいえ、いざ実習が始まると勉強する時間が全然確保できなくて、実習前に勉強したことを全部忘れてしまうのではないかと不安だった」と振り返る。そんな状況で挑んだ1次試験は、手応えはなかったものの、幸いにも2次試験に進むことができ、来春からその自治体の教員として採用されることが決まった。

教育実習中、坂城さんは部活動の指導にも関わり、夜に帰宅してからも翌日の授業準備に追われた。

「実習は3週間で終わるから何とかやり切れたけれど、これが教員になったらずっと続くのかと思うと、正直しんどい」と坂城さん。来年4月から教員生活が始まるが「不安しかない」と打ち明ける。教育実習では基本的に経験することのない、保護者対応や生徒からの教育相談、事務的な業務にどんなことがあるのか、分からないことだらけだからだ。卒業までに大学で知識をさらに身に付けたとしても、実際に体験する機会がなければ、この不安はなかなか解消されないだろう。

教員採用試験の実施時期を早めようとする背景には、特に教員養成学部以外の学部でも教員免許を取る人が多い中学校・高校の志望者が、民間や他の公務員へ流れるのを食い止めようとする狙いがある。

大学で歴史を専攻する小杉一太さん(仮名)は、教職課程を履修する傍ら、大学3年生の頃には就職活動もしていたが、やはり教員になりたいと考え、今年、教員採用試験を受けた。その理由を小杉さんは「きっかけになったのは教育実習。教員の仕事は確かに大変だったけれど、自分が伝えたいメッセージが授業を通じて生徒に伝わっていたり、生徒が変わっていったりするのを目の当たりにして、本当に自分がやりたいのはこれだと気付いた」と説明する。受ける自治体も一つに絞り、そこに特化した対策を立てたことが功を奏したのか、無事に合格した。

今は大学生活の最後の1年間で、さまざまなインプットをしつつ、教員としての引き出しを増やそうと心掛けている。将来は、ボランティアや探究的な活動などをやりたがっている生徒と、地域など学校外をつなぐハブのような存在になりたいという夢を持っている。

大学では、ボランティア活動や民間の就職活動を幅広く体験したことで、視野も広がった小杉さん。「教員採用試験に受かった後に、教育委員会で学校現場での実習をしてくれないだろうか。民間では内定者に入社前の研修をするのは普通のことで、そこで同期の横のつながりもできる。そういう機会があれば」と提案する。

日程にばらつきが出たことで、複数の自治体の教員採用試験を受ける受験生も少なくない。

小学校の教員を目指している大学院修士2年の猪田加奈恵さん(仮名)も今年、複数の試験を受け、その全てで合格した。そのため、結果的に本命以外は辞退することになった。実は猪田さんの場合、大学4年生の頃にも教員採用試験を受けて合格していたのだが、大学で学んでいたことが教育実習で全く生かせなかったという反省から、大学院に進学することにしていた。そのときも合格していた自治体には辞退の連絡を入れたが、もしそのとき、採用を大学院卒業後まで保留できる制度がその自治体にあったなら、状況は変わっていたかもしれない。

ここ数年で、教員採用試験も受験しやすくなっていると猪田さんは感じている。例えば、以前は手書きだった出願がインターネット上でフォームから入力すればいいようになった。都市部に試験会場を設ける地方の自治体も増えている。実際に今年の教員採用試験で猪田さんは、1日違いで別の自治体の1次試験を受けたが、それも移動時間などを考えれば、同じ都市圏に試験会場が設けられていなければ不可能だっただろう。

一方で、自治体の対応には、まだ改善の余地があるとも思っている。「健康診断の書類が届いたけれど、その受診費用は自己負担。福利厚生で確認したいことがあっても、気軽に聞ける感じではない。配属は年度末のぎりぎりにならないと決まらないから、住まい探しも苦労する。そういう話が教員になった先輩から漏れ聞こえてくると、教員になるのをやめようかと思う人も出てくるのでは。そういう不安は少ない方がいい」と、猪田さんはお金や時間がかかる準備の負担をできるだけ減らしていくサポートが足りていないと指摘する。

アンケートの結果を、全国の学生で構成する「Teacher Aide」共同代表の小笠原さんはどう見たのか。小笠原さん自身も今年、教員採用試験を受けた当事者の一人でもある。

最初に注目したのは3年生などが1次試験を受けられるようにすることと、大学院を出て正規教員になった人の大学院の奨学金を免除する取り組みに対する高評価だ。3年生などが受験できるようになることについては、「受験者側からすると、やっぱりチャンスが増えるというメリットが挙げられる。しかし、3年生と4年生の受験者が一緒に受けると、実際の倍率がどれくらいなのか実態が分かりにくくなってしまう面もあるのではないか」と指摘。大学院の奨学金の返還免除は「大学院に進みたいと思っている人は確かに増えている印象がある。ただ、純粋に学びたい人もいれば、教員になるのが不安だという人も多そうだ。教職大学院だけでなく一般の大学院も対象になるので、教員養成学部の学生以外にもアピールしていく必要がある」と話す。

今年は教員採用試験と教育実習が重なってしまった人も一定数いたが、今後は教員採用試験の早期化に伴って、教育実習の日程も早まるような、大学のカリキュラムの変更も想定される。しかし、小笠原さんは「教育実習は早くても3年生からの方が良いと思う。2年生だと、まだ子どもとの関わり方や授業のつくり方が学び切れていない」と、あまりにも教育実習を前倒しし過ぎることには懐疑的だ。

一方で、3人の個別インタビューのエピソードからも浮かび上がってきたのが、合格後のフォローアップの課題だ。これについて小笠原さんは「確かに、学生は合格したという事実しか持っていない。配属先が決まるのも3月になってからで、それまでずっとさまざまな不安を抱え続けることになる。そのケアはとても大事だ。4年生になると卒業論文があるけれど、それ以外の授業はあまり入っていないことが多い。それならば、週に2、3日、学校現場で働けるようなことがあってもいい」と話す。

アンケートでは、教員採用試験の大幅な前倒しに戸惑う声や、当事者である学生の意見が聞かれていないことへの疑問の声もあった。

「教職離れの一番の理由は、多分、採用時期のことでもなければ、収入面のことでもなく、働くことに対する不安が一番大きい。働く環境や教員の業務の削減、そもそもの教員の業務の明文化など見えやすくなれば、教員採用試験の時期を早めなくても、この流れは変わると思う。なぜ教職離れが起きているのか。そこには学生しか語れないことがある。当事者である学生が声を上げていくことが大事だ」と小笠原さんは強調する。

◇ ◇ ◇

次回は、教員採用試験を実施している自治体などに行った調査から、今年の教員採用試験の状況と、教採改革がもたらした人材確保への効果と副作用を見ていく。