今年になって本格化した教員採用試験のさまざまな改革で、試験を実施する教育委員会などはどのように対応し、成果や課題を感じているのか。教育新聞では教員採用試験を実施している自治体(大阪府豊能地区を含む)に対し、アンケートを行った。その結果、今年の教員採用試験で、教員の質の確保の観点から十分な受験者を確保できたと答えたのは3割程度で、半数以上が「どちらとも言えない」、1割超が「確保できなかった」と答えていた。試験の早期化については、複数の自治体で「効果は期待できない」といった意見もみられた。

アンケートは、教員採用試験を実施している都道府県・政令市、大阪府豊能地区教職員人事協議会に10月中旬から11月中旬にかけてメールで質問紙を送付し、回答してもらった。11月18日までに55件の回答が来た。

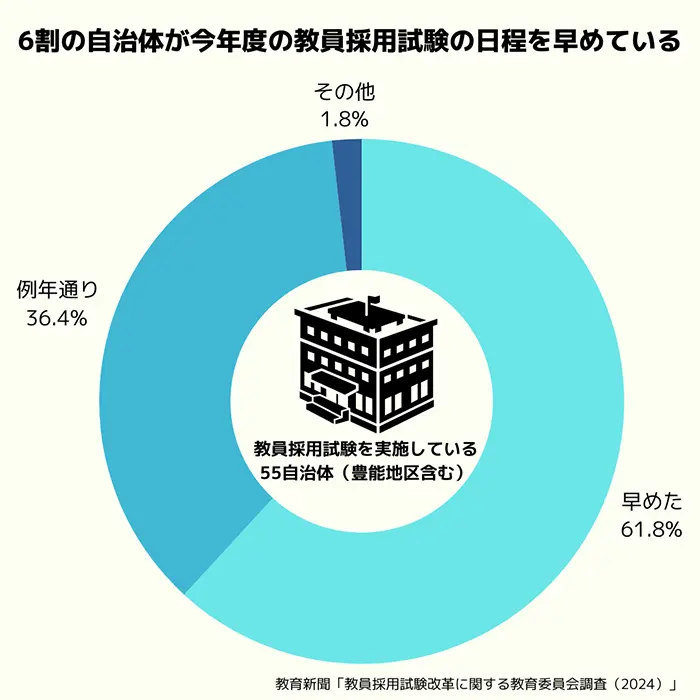

今年実施された教員採用試験の一次試験について、日程を早めたと答えたのは61.8%、例年通りは36.4%だった(=グラフ①)。回答した中で最も早かったのは、静岡県、静岡市、浜松市の5月11日、最も遅かったのは愛媛県の7月20日だった。文部科学省からの通知を踏まえ、今年実施の教員採用試験の目安とされた6月16日や前日の15日を設定しているのは25自治体で、最も多かった。

日程については、通知も踏まえてできるだけ早く設定した自治体や、近隣の自治体で協議して同一の日程にしているといった説明もあった。

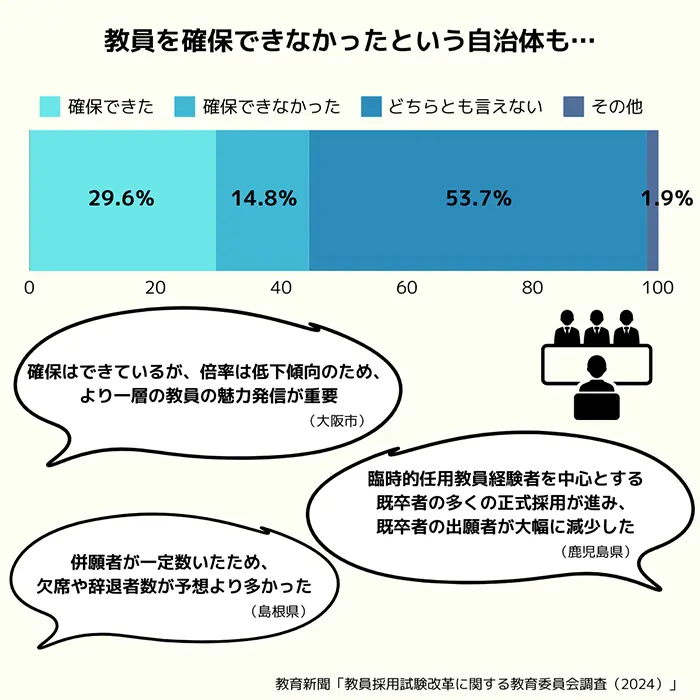

アンケートでは、今年度実施した教員採用試験に関して、「教員の質の確保」の観点から、十分な受験者を確保できたかを問うた。「教員の質の確保」というやや主観的・質的な条件を設定したため、必ずしも前年に比べて受験生が減ったり、目標としている倍率を下回ったりしたからといって、ただちに「確保できなかった」と答えるわけではない点には留意する必要がある。

その結果、「確保できた」と答えたのは29.6%、「確保できなかった」と答えたのは14.8%だった。半数以上の53.7%が「どちらとも言えない」と答えていた(=グラフ②)。

「確保できた」と回答した自治体に、その背景にはどのような影響があったと捉えているかを自由回答で尋ねると、「量的には十分とは言えないが、厳選した検査問題、適切かつ公正な面接検査により質の高い教員は確保できたと考える」(新潟県)、「全体の受験者数に対する合格倍率は3.0倍であることから、一定の質は確保できたのではないかと考えている。志願者数は減少した一方、欠席者数は減少した。他の地方ブロックと日程が重なったことが要因の一つと思われる」(愛知県)、「確保はできているが、倍率は低下傾向のため、より一層の教員の魅力および大阪市で働く魅力発信が重要と考える」(大阪市)などがあった。

「確保できなかった」と答えた自治体では「校種・教科(科目)により状況が異なる。中学校、高校の一部の教科では倍率が高く、小学校では、ここ数年の採用者の増加により、臨時講師等の出願が減ったため受験者減となっている」(秋田県)、「志願者数が減少している原因を一概に特定することは困難であるが、教育現場が多忙であり、教職が敬遠されているとのマスコミ報道も一因となっていると思われる。さらに、これまで臨時的任用を続けながら、試験に再チャレンジしてきた層が近年の大量採用に伴い、試験に合格し正規採用されることにより、既卒の志願者が減少していることも一因となっている」(埼玉県)、「出願者が前年より減少した。近年の特別支援学級の急増により、小学校を中心に、採用者数を大幅に増やしてきた。このため、臨時的任用教員経験者を中心とする既卒者の多くの正式採用が進み、既卒者の出願者が大幅に減少したためと考える」(鹿児島県)など、教員不足の要因の一つとして指摘されている臨時的任用などの教員経験者が正規採用されるようになり、その志願者が減っていることを挙げる声が目立った。

また、「他自治体との併願者が一定数いたため、欠席や辞退者数が予想より多かった」(島根県)など、併願による辞退者が想定以上に出た自治体もあったようだ。

「どちらとも言えない」でも、「校種等・教科によって受験者数に差がある。今のところ、全体では一定の受験者を確保できているが、一部の校種等・教科については、その免許を取得しようとする学生も減っており、十分な受験者数の確保が困難になっている」(神奈川県)、「第一次試験日程を早期化したものの、志願者は期待された中・高で大きく減少し、一方で小では微増となった。量は一部教科で不足したものもあるがおおむね採れたが、質は採用してみないとわからない」(福岡県)、「教員の質を重視して採用試験を行った結果、受験者の中から質の高い人材を昨年度より多く確保することができたが、採用予定者数を下回る結果となった」(北九州市)、「採用予定者数に対して、数については確保ができた。小学校教諭については、倍率も下がってきているため、質の確保という点から考えると、今後、これまで以上に対策も必要になってくるのではないかと考える」(宮崎県)など、校種や教科によっては受験者が不足したりしていることや、採用予定者を確保することが困難になりつつあったりすることが伺える。

教員採用試験の早期化などの取り組みに、どのような効果を期待しているかを自由記述で尋ねたところ、「試験日程を早期化することで最終合格発表日を前倒しすることができ、受験者が早期に就職先を決めることができる」(青森県)、「民間企業への就職と迷っている学生が早期に教職を志すようになるとともに、大学3年段階で教員採用選考を受験し合格した者に対して、大学4年段階で採用に向けた研修等を実施することで、早期のキャリア形成が図れること」(宮城県)、「日程を早期化することで、志願者数が劇的に増加するような良好な状況変化は展望できないが、試験日程が他の自治体とずれることで受験者にとって、チャンスは広がっていると捉えている」(さいたま市)など、3年生での受験と早期化による受験生のキャリアへの影響や、日程の分散化で受験機会が増えることを挙げる自治体もあった。

その一方で、「教員の待遇改善などについては、教員の魅力を高め、質の高い教員の確保につながると考えるが、試験日程の早期化については、大きな効果は期待できないと考えている」(石川県)、「今年度の結果を見ても、あまり効果を期待できないのではないか。さらなる早期化の前に、早期化と教員志願者の増加の因果関係や効果を検証するべき」(福井県)、「早期化による効果は見込めないと考えている」(和歌山県)など、早期化に懐疑的な見方を示している自治体も少なくなかった。

教員採用試験の早期化などの影響や課題についても自由記述で尋ねたところ、「今年度の全国の実施状況から、試験の早期化が受験者の増加につながらない場合もあると感じている」(北海道)、「試験日程が他県とずれた場合、志願者が増加する可能性もある一方で、他県の採用試験を併願する受験者が増え、最終合格者のうち採用を辞退する者が出てくることが想定される」(栃木県)、「早期化により試験日にばらつきが出たことで近隣自治体との複数受験が可能となり、最終合格者数の見込みが立たなくなる恐れがある」(相模原市)など、併願する受験者が増え採用辞退が続出することを懸念する声が複数挙がった。

大学や受験生への影響を指摘する意見としては「大学関係者からは、早期化により採用試験と教職課程における教育実習の期間が輻輳(ふくそう)し、受験者の負担は増え、また大学側で早期化に伴う教職課程の変更をすることは容易ではないとの声がある」(大阪府)、「日程の早期化を行う場合、出願予定者の負担や大学の教育活動への影響等を踏まえると、関係者への十分な周知期間が必要である」(岡山県)、「学生の教育実習と重なる可能性がある。4月からの臨採希望者が減る恐れがある」(熊本県)などがあった。

さらに「採用検査の実施日が前倒しになると、採用業務が年度末から年度初めに集中する。他業務もこの時期多忙であることから、実施側の負担がたいへん大きくなる」(山梨県)、「試験日程の早期化については、特に問題作成の早期化や年度末・年度当初の業務量の増加などの課題は感じている」(京都市)など、会場確保の難しさや事務の負担増加を挙げる意見も目を引いた。

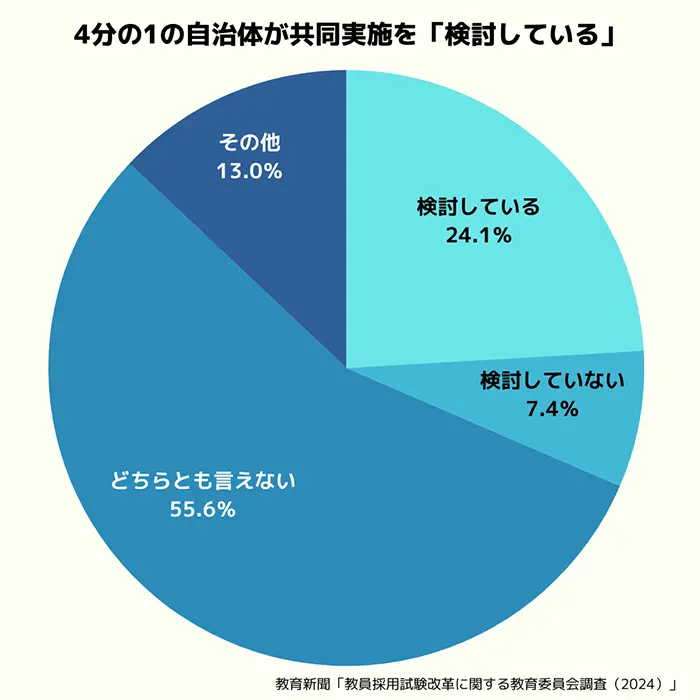

ところで、10月8日に文科省で開かれた教員採用試験を実施している教育委員会との連絡会で、教員採用試験の1次試験を共同実施することに関する試案も公表されている。文科省ではこの試案に基づき、今年度中に共同実施のコスト分析を行い、来年度以降に各自治体の意向調査を行う方針だが、アンケートでは1次試験の共同実施について現時点での自治体の検討状況も探ってみた。

その結果、将来的に、教員採用試験の他都道府県などとの共通問題の利用を「検討している」としたのは24.1%、「検討していない」は7.4%、「どちらとも言えない」は55.6%だった。まだ詳細が決まっていないため、現時点で判断が難しいと予想していたが、それでも4分の1の自治体が「検討している」と答えたのは興味深い。

自由記述では「共通問題を利用することにより、問題作成や第一次試験の運営に関する業務を軽減できる可能性があるため」(茨城県)、「共通問題の利用は一次選考日程の共通化、早期化を伴うものであることから、それに伴う受験者に及ぼす影響等を勘案する必要がある」(東京都)、「問題作成の負担は大きく、他の自治体と共通の問題ができれば良いと考えるが、実施時期や問題のミス等が出た場合の責任に関してなど課題は多く、すぐに実現できる状況ではないと思われる」(長崎県)など、問題作成や試験業務の軽減に期待を寄せる声がある一方で、それによるさまざまな影響を指摘する声もあった。

中には「文科省が共通問題作成への動きを始めたことについては好ましいことであるが、問題の提供が限定的であるため、受験者にとっても教育委員会にとっても中途半端になっているように思う。教員採用試験の1次試験については、大学入試の共通テストのような制度(国が教員採用試験の全ての問題を作成し、受験者は全国どこの会場でも試験を受けられ、都道府県は試験会場の運営のみ)が理想であると考えており、将来的にそのような制度になれば、利用したい」(奈良県)という提案もあった。

◇ ◇ ◇

今年の教員採用試験を受験した教育新聞読者へのアンケートと教員採用試験を実施している自治体などへのアンケートから、日程の早期化をはじめとする教員採用試験改革の影響が浮かび上がってきた。次回は、有識者にそれぞれのアンケートから見えてきた課題を掘り下げていく。