皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は2024年10月に文部科学省から発表された、「23(令和5)年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」から「小・中学校の不登校」について解説したいと思います。

◇ ◇ ◇

不登校とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあること(ただし、病気や経済的な理由によるものを除く)」と定義されています。年間30日以上の長期欠席者のうち、不登校を理由とする者を集計しています。

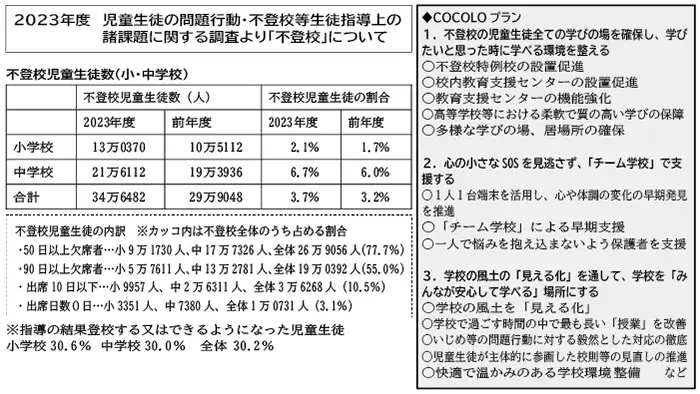

23令和5)年度の調査によると、全国の不登校児童生徒数は34万6482人に上り、前年の29万9048人を大きく上回りました。小学校では13万370人、中学校では21万6112人が不登校と報告されており、小学校の増加率が特に高くなっています。

また、今回から新たに調査した年間50日以上欠席している児童生徒は不登校全体の77.7%にあたる26万9056人、さらに年間90日以上欠席している割合は55.0%に達しています。その中でも、出席日数が全くない「出席0日」の児童生徒が3.1%を占めています。不登校児童生徒のうち、指導の結果登校できるようになった割合は小・中学校ともに約30%であり、不登校児童生徒への支援とともに、未然防止の取り組みが求められています。

不登校が増加している背景について、文科省は、児童生徒の休養の必要性を明示した「教育機会確保法」の趣旨の浸透などによる保護者の学校に対する意識の変化やコロナ禍の影響による登校意欲の低下、特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導や必要な支援に課題があったことなどを指摘しています。

23年3月に取りまとめられた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」は「COCOLOプラン」と呼ばれています。「COCOLOプラン」は、「学びの環境整備」「チーム学校による支援」「学校風土の見える化」の3つの柱を中心とした総合的な不登校対策を目指しています。

第1の柱である「学びの環境整備」では、不登校特例校である「学びの多様化学校」の設置や教育支援センターの機能強化を進めることで、児童生徒が多様な学びの場や居場所を得られるよう取り組むとしています。また、自宅でICTを活用した学習を出席扱いとするなど、教室外での学びも評価する方向性が示されています。

第2の柱である「チーム学校による支援」では、1人1台の端末を活用し、児童生徒の不安や困難を早期に発見する仕組みを構築し、学校内外の専門家が連携し、迅速かつ的確な支援を行う体制体制を強化することが示されています。

第3の柱である「学校風土の見える化」では、児童生徒が安心して学べる環境を整えることを目的に、学校の取り組みを透明化する方針が掲げられています。これらの取り組みを通じて、不登校の子供たちが社会から取り残されることなく、自分に合った学びを保障することを目指しています。

文科省は23年8月、不登校特例校の名称を「学びの多様化学校」と決定しています。「学びの多様化学校」は、不登校児童生徒に柔軟な学びの場を提供することを目的としており、従来の学校の枠組みを超えた新たな教育環境の構築を目指しています。その中で、児童生徒が自分のペースで学び、社会とのつながりを築くことを支援します。これらの取り組みを通じて、不登校児童生徒が孤立することなく、自分に合った学びの形を見つけられることが期待されています。

1.下の文は,「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について(通知)」 (2023年3月31日文科省)の一部である。このことについて次の問いに答えよ。

不登校児童生徒への支援につきましては,①義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律等に基づき,関係者において様々な努力がなされ,児童生徒の社会的自立に向けた支援が行われてきておりますが,近年,不登校児童生徒数が増加し続け,令和3年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では,小学校及び中学校で約24.5万人,高等学校を合わせると約30万人に上り過去最高となるなど,生徒指導上の喫緊の課題となっております。また,同調査からは,90日以上の不登校であるにもかかわらず,学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けていない小・中学生が約4.6万人に上ることも明らかとなっています。こうした状況を受けて,文部科学省では,このたび永岡文部科学大臣の下,別添のとおり,②「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)を取りまとめました。

(1)下線部①の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条に挙げられる同法の基本理念に照らして誤りのあるものを1つ選べ。

1 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り,安心して教育を受けられるよう,学校における環境の確保が図られるようにする。

2 不登校児童生徒が行う学習活動の傾向を踏まえ,全国で統一された基準的な支援が行われるようにする。

3 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう,学校における環境の整備が図られるようにする。

4 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ,その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく,その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにする。

5 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者がその教育を通じて,社会において自立的に生きる基礎を培い,豊かな人生を送ることかできるよう,その教育水準の維持向上が図られるようにする。

6 国,地方公共団体,教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにする。

(2)同通知および下線部②で示される対策(プラン)について,次の( )に当てはまる語旬はどれか。

児童生徒が不登校になった場合でも,小・中・高等学校等を通じて,( )多様な学びにつながることができるよう,不登校児童生徒の個々のニーズに応じた受け皿を整備するとともに,教育支援センターが地域の拠点となって,児童生徒や保護者に必要な支援を行うことが重要である。

1 学びたいと思った際に 2 上級の学校へ進学するために

3 保護者の意向に即して 4 児童生徒が希望する

5 学校の教員が自宅を訪問するなどして 6 体験的な活動を伴う

2.「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について(通知)」 (令和5年3月31日文部科学省)で示されている内容について,誤っているものを,次の選択肢から1つ選び,番号で答えなさい。※「不登校特例校」の名称は通知発出時のものである

1 不登校特例校が今後早期に全ての都道府県・政令指定都市に設置され,将来的には分教室型も含め全国300校の設置がなされることを目指すこと。

2 学校の空き教室等に校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム等)を設置することが望まれること。

3 教育支援センターには,不登校児童生徒本人への支援に留まらず,必要とする相談場所や保護者の会等の情報提供といった支援を行うことも期待されていること。

4 不登校児童生徒が自宅等においてICT等を活用した学習活動について,一定の要件を満たせば,可能な限り指導要録上出席扱いとすることが望ましいこと。

5 不登校児童生徒への支援の知見や実績を有するNPOやフリースクール等の民間施設が,学校としての設置許可を受けられるよう,各都道府県・政令指定都市が積極的に支援することが期待されること。

解答・解説

1.解答 (1)2(2)1 【解説】(1)2:「全国で統一された基準的な支援」が誤り。

2.解答 5 【解説】5:「民間施設が,学校として設置許可を受けられるよう」との記述はない。