皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回も前回に引き続き生徒指導上の諸課題を取り上げます。今回は児童生徒の自殺について解説したいと思います。

◇ ◇ ◇

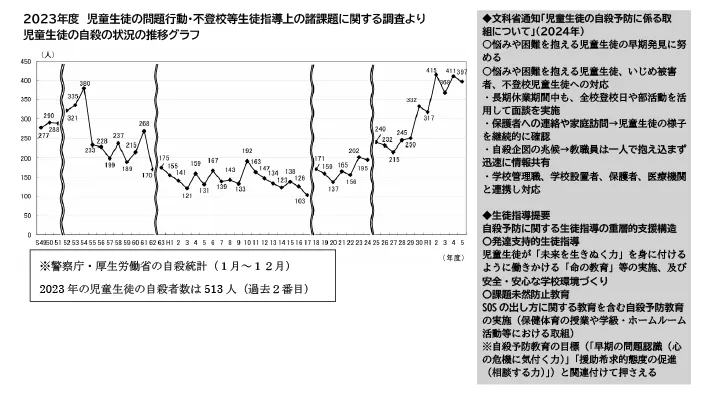

児童生徒の自殺については深刻な生徒指導上の課題であり、2023年度の文部科学省の調査では、自殺した児童生徒数は397人と報告されています。この数字は前年の411人より減少していますが、依然として高い水準にあります。小学校では11人、中学校では126人、高校では260人が報告されています。

一方、警察庁と厚労省による自殺統計では、23年における児童生徒の自殺者数が513人に上り、過去2番目に多い件数が報告されています。この2つの統計の数字が異なる理由は、文科省が4月から3月までの1年間の集計値であるのに対し、自殺統計は1月から12月までを基準としていること、さらに文科省の調査が学校を通じて報告された事例に限定されていることが挙げられます。従って、これらの統計を単純に比較することはできません。

児童生徒の自殺の原因や動機について自殺統計のデータを見ると、最も多いのは学校問題であり、その数は261件に上ります。学業不振や進路に関する悩み、学友との不和(いじめ以外)が多く報告されています。次に多いのは健康問題で147件、家庭問題が116件となっています。このように、自殺の背景には多くの要因があることが分かります。

文科省による24年12月11日付け通知「児童生徒の自殺予防に係る取組について」は、増加する児童生徒の自殺問題への対策を促すものです。特に、長期休業前後に自殺リスクが高まることを受けて、学校、家庭、地域社会が連携して児童生徒を見守る活動の強化を要請しています。その中で、ICTツール活用による早期発見・支援、保護者への周知徹底、そして警察など関係機関との連携強化などが具体的な対策として挙げられています。また、進路指導の充実や自殺予防教育の重要性も強調されています。

これまでの通知でも示されてきましたが、学校においては、悩みや困難を抱える児童生徒の状況を継続的に把握し、特に兆候が見られた場合には、教職員が一人で抱え込むことなく、管理職や保護者、医療機関などと迅速に連携して対応することを求めています。

生徒指導提要では、発達支持的な生徒指導として、「安全・安心な学校環境づくり」や自殺予防教育の下地となる「生と死の教育」や「心身の健康教育」などが示されています。また、課題未然防止教育の内容として「SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の実施」が示されています。14年に出された文科省の「子供に伝えたい自殺予防」で示されている自殺予防教育の目標(「早期の問題認識(心の危機に気付く力)」「援助希求的態度の促進(相談する力)」)と関連付けて押さえておきましょう。

◇ ◇ ◇

23年6月、政府は「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を策定しました。このプランでは自殺リスクの早期発見と、的確な対応を柱とし、自殺に関する統計およびその関連資料を集約し、多角的な要因分析を行うことで、「こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現」を目指すとしています。文科省の取り組みとして1人1台端末などを活用した「心の健康観察」による自殺リスクなどの早期把握や年1回のSOSの出し方に関する教育の実施を含む自殺予防教育の充実などが示されています。

1.近年、いじめの重大事態や児童生徒の不登校者数、自殺者数の増加が問題となっている。「生徒指導提要(2022年12月文科省)」では、これらの問題を未然防止するために、以下のような発達支持的生徒指導や課題未然防止教育の重要性が述べられている。次の(1)~(5)の各文について、( A )、( B )に入る語句の組合せとして正しいものをそれぞれア~エから一つずつ選び、記号で答えなさい。

(1) 児童生徒が、「( A )が大事にされている」「心の居場所になっている」「学校が自分にとって大切な( B )になっている」と実感できる学級・ホームルームづくりを目指すことが求められます。

ア A:一人一人 B:自己実現の場

イ A:自分という存在 B:安心できる場

ウ A:一人一人 B:成長する場

エ A:自分という存在 B:意味のある場

(2)成長途上にある児童生徒が、甘えたり、弱音を吐いたりして、信頼できる大人(教職員や保護者等)に援助希求を表出することは、「( A )」ネットワークを築いて「( B )」(大人になること)へと踏み出す一歩であると理解することが大切です。

ア A:独自の B:自立

イ A:適切に依存できる B:自立

ウ A:助けてもらう B:自己実現

エ A:理解し合う B:自己実現

(3)自殺予防教育を進めるための「土台」として、困ったときに相談できる児童生徒と教職員との( A )づくり、保健室や相談室などを気軽に利用できる場とする居場所づくりなど、「( B )な学校環境」づくりが求められます。

ア A:相談体制 B:安全・安心

イ A:雰囲気 B:快適

ウ A:絆 B:快適

エ A:信頼関係 B:安全・安心

(4)不登校の原因として、学業の不振がその一つとなっている場合があります。授業において、児童生徒一人一人の学習状況等を把握した上での「指導の( A )」や児童生徒の興味・関心に応した「学習の( B )」を目指して、個別最適な学びを実現できるような指導の工夫をすることが人切です。

ア A:個別化 B:個性化

イ A:統一化 B:焦点化

ウ A:具体化 B:個性化

エ A:最適化 B:焦点化

(5)児童生徒が発するSOSを受け止めるためには、教職員が、児童生徒の状況を( A )把握するための研修等を行い、教職員の( B )を目指すことが求められます。

ア A:細かく B:意識向上

イ A:丁寧に B:意識改革

ウ A:多面的に B:意識改革

エ A:日常的に B:意識向上

2.次の各文は、「生徒指導提要」(令和4年12月文部科学省)「第8章自殺」「8、3自殺予防に関する生徒指導の重層的支援構造」の一部を抜粋したものである。文中の下線部ア~エについて、正しいものを〇、誤っているものを×としたとき、正しい組合せを選びなさい。

〇心の危機についての正しい知識と理解を持ち、困ったときに相談できる(ア)援助希求的な態度がとれるようになれば、自分の危機の克服と友人の危機への支援が可能となり、自殺予防に限らず、生涯にわたる心の健康(メンタルヘルス)の保持につながると考えられます。

〇また、これらの教育活動を充実させていくためには、児童生徒が安心して学び、生活できる学校環境を整えることが不可欠です。自殺予防教育を進めるための「土台」として、困ったときに相談できる児童生徒と教職員との(イ)信頼関係づくり、保健室や相談室などを気軽に利用できる場とする(ウ)雰囲気づくりなど、「安全・安心な学校環境」づくりが求められます。加えて、児童生徒の些細な言動の変化からその心理状態に気付けるように教職員の感性を高めることや、教育相談体制を整備することも、自殺予防教育の「土台」となる(エ)課題予防的生徒指導を展開する上で重要です。

① ア〇 イ× ウ〇 エ×

② ア〇 イ〇 ウ× エ×

③ ア× イ× ウ〇 エ〇

④ ア× イ〇 ウ× エ〇

解答・解説

1.解答 (1)エ (2)イ (3)エ (4)ア (5)ウ

2.解答 ② 【解説】ウ「雰囲気」ではなく「居場所」である。エ「課題予防的」ではなく「発達支持的」である。