2021年、育児短時間勤務(育短)を希望した時の話です。次男誕生時の育休希望から3年がたっていましたが、「代わりがいない」という点は変わっていませんでした。そしてもう一つ、「育短の前例がない」という点も課題になりました。男性の育休は少しずつ増えてきていましたが、育短勤務者は女性でも前例がありませんでした。どんな制度なのか、県外ではどうなっているのか、管理職も教育委員会も前例のないことに困惑している様子が感じられました。自分でもたくさん調べました。

年度末に向かう1月から2月にかけて、毎週のように校長室に呼ばれては、育短希望の撤回を求められました。仲が良かった校長先生とも、険悪な空気が流れるようになりました。

「必要なときは休みを取っていい。フォローもする」

そうした交渉の中で、どうしても「1」で働くことを求められました。「0.5は、どうしてマイナスになってしまうのか」「0.5もプラスなのに」と悔しい思いがしました。

そんな時、先輩のママ先生が声を掛けてくれました。

「大きい声じゃ言えないけど、先生の働き方はいいと思う。自分も子どもが小さい時は苦労したし、そうしたかった。言ってみたことはあったけど、当時は門前払いみたいな感じだった。子どもが小学生になった今でもそうしたいって思う。先生はこれからの新しい働き方をつくれるよ」

私は「自分だけじゃなかったんだ」と思い、育児短時間勤務の前例になると決めました。他にも同じように育短を希望している人がいるかもしれないと、ブログやSNSでも発信しました。すると、大学の後輩が偶然見つけ、連絡してきました。さらに、他県で教員をしている高校の先輩が、育短を取得したことも知りました。「綱基が取ったからさ、俺もやってみようかと思ったよ。管理職に言うときも、こういう働き方している先生がいますって言えたよ」と教えてくれました。

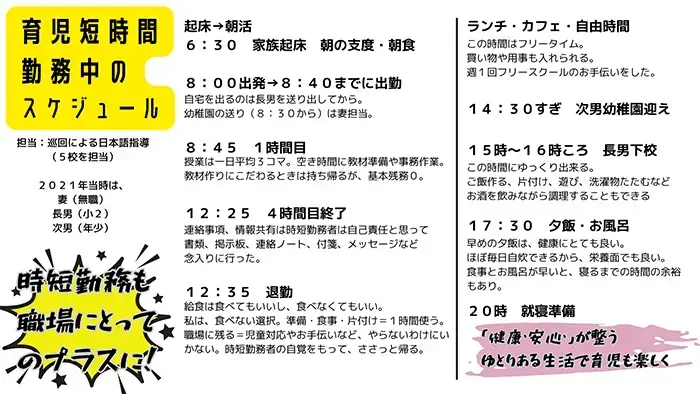

育休後、ゆとりをもってスタートしたい先生もたくさんいます。本当は働きたいけど、無給のまま育休を延長している先生もいます。逆に、復帰直後から元通りの忙しさに大変な思いをしている先生もいます。さらには、育児をしながらの仕事に限界を感じ、辞めてしまう先生もいます。0.5も集まれば、1になり2になり3になります。決してマイナスではありません。新しい働き方の形、学校の形、教育の形に結び付くはずです。家庭も学校も子育ての最前線だと思います。教員の仕事が魅力的で、子育てに適した環境であれば、教員の志望者も増えるでしょうし、そうした教員と共に過ごす児童生徒が将来的に仕事と育児の両立を目指していくと思います。給料は半分でしたが、この時間はかけがえのないものでした。