新型コロナウイルスの流行は、働き方や家族観を変えた出来事の一つです。

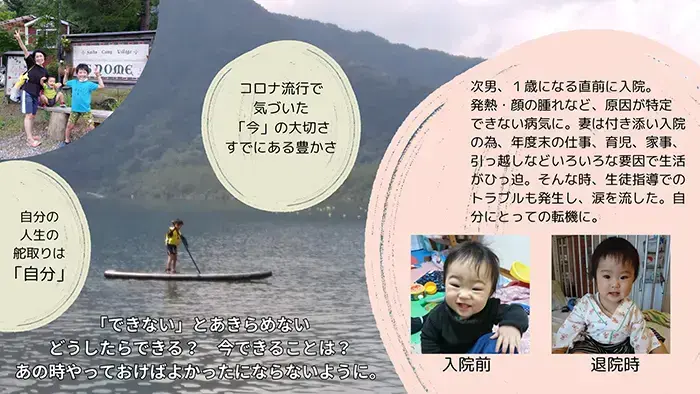

当時のわが家は、次男が保育所入園、長男が小学校入学の年でした。そして、妻は保育士として働き始めました。全国一斉の臨時休校によって、子どもたちは家にいます。妻も私も分散出勤により、自宅待機が増えました。この状況で、何もできないと嘆くのではなく、何かできることをしようと、家族で楽しく過ごしました。人ごみへの外出はタブーなので、自然豊かな場所や自宅の庭、近所でできることをたくさんしました。そうした時間の豊かさをコロナは気付かせてくれました。

一方で、活動が制限されるか、やりたいことができない状況が突然訪れるということも学びました。だからこそ、今という時間を大切に、やりたいことをやれるときにやろうと思いました。

登校再開になり始めて、働き方に変化が起きました。子どもの具合が悪くなれば、家族も休まなければならず、学級閉鎖になれば自宅待機の子どものために親も休まなければならなくなりました。どうしても休まざるを得ない状況が続き、育児と仕事の両立に悩むこともありました。妻と相談し、妻が1日目に休み、次に私が休むということを家庭内で決めました。職場にもこのことは伝えました。休むことを想定して、授業スタイルや自習体制を整える努力をしました。

それでも、子どもを理由とした休みが増えてしまい、夫婦間で「誰が休む?」「実家に頼めない?」などの話題が多くなりました。そして、職場に休みの希望を伝えると「奥さんは休めないの?」と言われてしまうこともあり、とても悲しい気持ちになりました。ママ先生が「旦那さんは休めないのか?」と言われることがあるのでしょうか。男は仕事、女は家庭という世間の見方を感じる出来事でした。そして何より、わが子の休み(病気)と仕事をてんびんにかけなければならないことに心苦しさを感じました。

コロナ禍が明けてもなお、休みは取りにくい状況があります。「自分たちはそれでもやってきた」という先輩方もいます。児童が早退のためにお迎えの電話をすると「今、ちょっと忙しくて」と保護者に言われることもあります。お互いに仕事に追われている生活。でも、本当にそれでよいでしょうか。私たちはこうした働き方のスタイルを後世に残していくのでしょうか。

そもそも子どもの存在を負担に感じてしまうなんて、とても寂しいことです。子どもが病気のときや何かあったとき、一番近くにいてほしいのは親です。本当はずっと寄り添ってあげたいのが親です。学校という子育ての最前線で働く私たち教師が、働く親のロールモデルにもなるべきではないでしょうか。