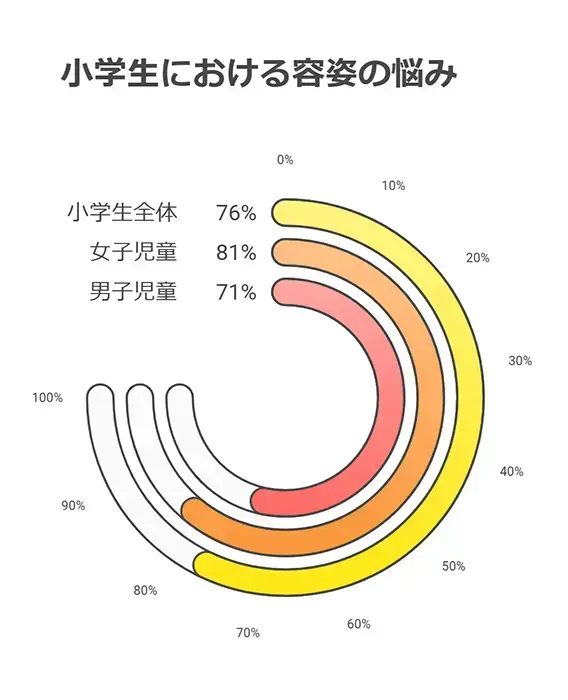

容姿に関する悩みは、老若男女を問わず、多くの人々が抱える普遍的なものです。最近は、容姿に悩む人が低年齢化しています。調査でも小学生のうち76%が「自分の容姿が気になる」と答えました。特に女子児童では81%にも上りました。男子児童にしても71%が自分の容姿を気にしていました。

人間は社会的な生き物として、「周囲に受け入れられたい」「嫌われたくない」という根源的な欲求を持っています。特に、家族や友人、先生など身近な人々からの評価は、子どもの自己肯定感に大きく影響を与えます。これは心理学で「承認欲求」と呼ばれるもので、他者から認められたいという普遍的な心理の一部です。

現代社会では、メディアを通じて「美しい」とされる画一的なイメージが溢れ、それが理想の基準として提示されています。テレビ、雑誌、SNSなどで目にする理想化された姿は、私たちに「自分はその基準に照らし合わせてどうなのか」という問いを投げ掛け、ルッキズムを加速させています。ルッキズムとは、容姿を基準に人を評価したり、差別的な態度を示したりする社会的な風潮を指します。子どもたちは、これらのメディアの影響を強く受けることで、外見に対する不安やコンプレックスを抱えやすくなります。

容姿に関心を抱くこと自体は決して悪いことではありません。自分に似合う髪型や服装を選ぶことは、自己表現の一形態であり、自信を高める手段にもなり得ます。特に子どもたちにとって、容姿への関心は自己表現の第一歩となり、個性を発見する機会にもなります。

本連載では、以下のテーマについて深く掘り下げていきます。

・容姿を気にする心理: 容姿を気にする心理的メカニズム、それが自己認識に与える影響を探求します。

・社会との相互作用: SNS、学校生活、家庭環境が容姿への意識をどのように形成し、強化するのかについて考察します。

・偏見と多様性の受容: 容姿に基づく偏見が子どもたちに与える影響を考え、多様な美の価値観をどのように受け入れ、尊重するべきかを提案します。

・教育を通じた意識改革: 容姿に対する理解を深め、偏見を解消するための教育的アプローチ法を提案します。

これらのテーマの記事を通じて、読者の方々が容姿に関する多角的な理解を深め、自己受容感を高め、子どもたちがより豊かな人間関係を築くための一助となることを願っています。

【プロフィール】

大村美菜子(おおむら・みなこ) 1982年東京生まれ。立正大学大学院心理学研究科博士後期課程修了後、東京都品川区教育相談員、聖路加看護大学相談室カウンセラー、目白大学助教を経て現東京未来大学講師。臨床心理士、公認心理師。研究テーマは健常者における容姿へのこだわりである醜形恐怖心性。著書に『青年期女子における醜形恐怖心性とその関連要因』(風間書房)、『きれいになりたい病』(風鳴舎)など。