皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は筆記試験の教育時事において出題の頻度が高い学校安全分野について試験に出るポイントを整理していきたいと思います。

◇ ◇ ◇

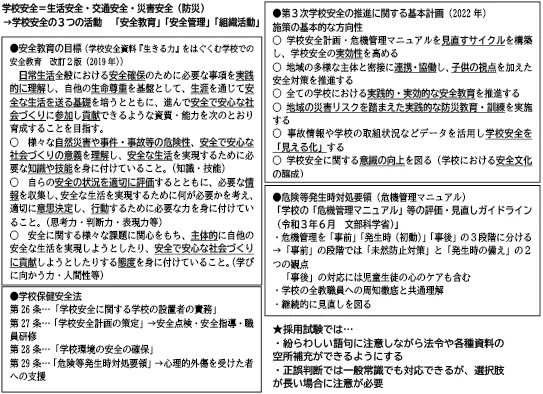

学校安全は、日常生活・学校生活も含む「生活安全」、通学路の安全も含めた「交通安全」、防災とほぼ同義の「災害安全」の3領域に分かれます。また、それぞれについて児童生徒への「安全教育」「安全管理」「組織活動」の3つの活動があります。このうち、「安全教育」では「日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるよう、安全に関する資質・能力を育成すること(「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」文部科学省)」を目標としています。学習指導要領に示す資質能力の3つの柱(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」)に沿って整理されています。安全教育は教科を超えた横断的な視点で実施する必要があり、学習指導要領の総則にも言及されています。

学校安全については「学校保健安全法」で、学校の設置者や校長の責務が定められています。また、学校は「学校安全計画」を策定しなければならず(学校保健安全法第27条)、その中に「安全点検」「児童生徒への安全指導」「教職員の研修」の3つの事項を必ず記載することが求められています。また、同法第29条では、「危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)」の作成が義務付けられています。同条の第3項では事故などにより「心理的外傷」を受けた者への心身の健康回復のための必要な支援を行うことも示されています。

文科省が作成する学校安全の推進に関する計画は、5年に一度作成され、現在第3次計画年度中(2022年~26年)です。本計画においては6つの施策の基本的方向性が示されており、試験においては正誤を問う形式や空欄補充問題などが多く出題されています。鍵になるのは「実効的」という言葉です。実際に取り組みや施策の効果が表れるようにしていくことが求められます。また、学校の努力だけでは防止できない事案(通学路の安全など)への対処のため、「子供の視点」に立ちながら「学校外の専門的な知見や地域の協力」を得て、学校安全の取り組みに反映させていくことの必要性を指摘しています。地域をはじめとした学校安全に関わる多様な主体との連携・協働のもと児童生徒に、「自ら適切に判断し、主体的に行動できるよう、安全に関する資質・能力を身に付ける」ことを示しています。

「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育(19年改訂2版)」や「学校の危機管理マニュアル作成の手引(18年)」などで示されていた内容を統合し再整理した資料が「学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン(21年6月 文科省)」です。このガイドラインでは、危機管理を「事前」「発生時(初動)」「事後」の3段階に分け、特に「事前」の段階では「未然防止対策」と「発生時の備え」の2つの観点が重視されています。また、「事後」の対応には児童生徒の心のケアも含まれる点に留意が必要です。危機管理マニュアルは全教職員の共通理解が不可欠であり、継続的な見直しと改善を行い、実効性のあるものとすることが求められます。

◇ ◇ ◇

学校安全に関する試験では、空欄補充問題の選択肢に紛らわしい語句が多く含まれることがあるため、過去問題演習を通じて正しい語句を覚えることが重要です。また、正誤問題では一般常識で判断できるものも多くありますが、一部自治体では選択肢が長く、一部の表現を微妙に変えた問題が出題されることもあります。そのため、選択肢を読み飛ばさず、一字一句しっかりと確認することが求められます。

1.次に挙げるのは,文部科学省「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育 改訂2版」(2019年)」の一部である。太線部A~Eについて正しいものを○,適切でないものを×としたとき,その組合せとして正しいものはどれか選びなさい。

日常生活全般における安全確保のために必要な事項をA基礎的な知識として理解し,自他の生命尊重を基盤として,生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに,進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

○ 様々な自然災害や事件・事故等の危険性,安全で安心な社会づくりの意義を理解し,安全な生活を実現するために必要な知識や技能を身に付けていること。(知識・技能)

○ 自らの安全の状況をB適切に評価するとともに,必要な情報を収集し,安全な生活を実現するために何が必要かを考え,適切に意思決定し,行動するために必要な力を身に付けていること。(思考力・判断力・表現力等)

○ 安全に関する様々な課題に関心をもち,C主体的に自他の安全な生活を実現しようとしたり,安全で安心な社会づくりに貢献しようとしたりする態度を身に付けていること。(学びに向かう力・人間性等)

各学校においては,これを踏まえ,児童生徒等や学校,地域の実態及び児童生徒等の発達の段階を考慮して学校の特色を生かした目標や指導の重点を計画し,教育課程を編成・実施していくことが重要である。その中で,日常生活において,危険な状況を適切に判断し,回避するために最善を尽くそうとする「D積極的に行動する態度」を育成するとともに,危険に際して自らの命を守り抜くための「自助」,自らが進んで安全で安心な社会づくりに参加し,貢献できる力を身に付ける「E相互扶助」の視点からの安全教育を推進することが重要である。

A B C D E

1 ○ × ○ ○ ×

2 ○ × × × 〇

3 × ○ ○ × ×

4 × ○ × ○ ○

5 × × ○ ○ ×

解答3

【解説】A:「実践的に理解」である。 D:「主体的に行動する態度」である。 E:「共助・公助」である。

2.次に示すのは「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」(2021年6月文科省)の「解説編」に示された内容についての記述である。適切でないものを1つ選び記号で答えなさい。

1.危機管理マニュアルの目的と位置付けを明確化するため,当該マニュアルがこの法律に基づくものであることを明記しておくことが必要である。

2.各種法令において,学校として計画に定めるべき事項の中には,災害等が発生した場合の体制,避難誘導の在り方など,一般に危機管理マニュアルに定めておくことと同様の事項が少なくないため,必要な事項を危機管理マニュアルに定めることで,これらの法律に基づいて定めるべき計画を兼ねることができる。

3.各学校においては,その学校の危機管理で何を最重要視するのか,どのような姿勢で危機管理に当たるのか,などを検討し,これを基本方針として危機管理マニュアルに明記しておくことが必要であり,こうした基本方針は,平時から管理職の共通の認識とするとともに,学校内部のみで共有しておくことが重要である。

4.危機管理について,事前の対応は,その後の対応全てにつながる最も重要な対応であることから,危機管理マニュアルの中で明確に位置付けておくことが必要であり,事故等の発生を未然に防止するという観点と,万が一発生した場合への備えという,2つの観点で必要な事項を記載する。

5.危機管理マニュアルの内容は,あらかじめ教職員(臨時的任用・非常勤の教職員を含む)等に周知徹底をする必要があり,例えば,年度当初の職員研修として危機管理マニュアルをはじめ関連文書・マニュアル等の読み合わせを行う,職員会議で季節ごとの留意点を共有・議論するなど,各学校の実状に合わせて具体的な方策を定め,実践することが考えられる。

解答3

【解説】3:「平時から管理職の共通の認識とするとともに,学校内部のみで共有しておく」ではなく「平時から教職員等が共通の認識とするとともに,保護者や関係機関などと共有しておく」である(1-2 危機管理の考え方 1-2-1 危機管理の基本方針を参照)。その他の選択肢は正しい。1・2は「1-1 危機管理マニュアルの目的と位置付け 1-1-1 危機管理マニュアルの目的と法的根拠」を参照。4は「1-2 危機管理の考え方 1-2-2 事前・発生時・事後の危機管理」を参照。5は「1-2 危機管理の考え方 1-3-1 教職員・関係者等への周知徹底」を参照。