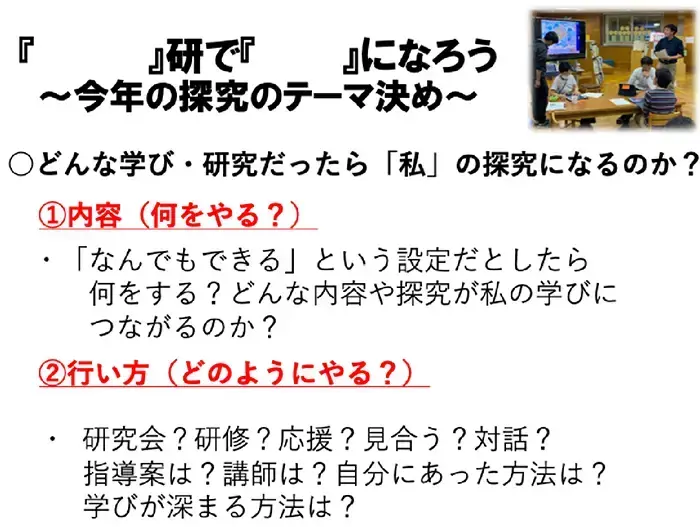

横浜市立保土ケ谷小学校の個別最適な校内研究は、「自己の在り方を見つめること」から始まります。その上で、①「何を」学ぶか②「どのように」学ぶのか――を、同僚と対話をしながら掘り下げていきます。また、探究的な学びの具現化には3つの大事にしている視点があります。

(1)「自己の探究を深めるための重要な他者の伴走」

(2)「日常的な探究であること」

(3)「職員が探究をするゆとりや余白があること」です。

4~5月は一人の職員が自己の在り方を見つめ、探究テーマを決定するプロセスを大切にしています。

次に、本校の職員の具体的な探究の計画の中で、従来の授業研究会ではあまり行われてこなかったと思われる部分についてお伝えしていきます。

①「escort runner」:本校の研究では、当事者性を大切にした探究的な学びを目指すために、講師の先生との1回の研究会だけのやりとりではなく、年間を通じて可能な範囲で探究者に伴走してもらえる講師の方に「escort runner」として関わっていただいています。例えば、実際に生活科について学んだ探究者は、「escort runner」に授業の基本、材の検討・取材をしたり、お互いの授業を見合ったり、連絡先を交換して質問を行ったりしていました。

②「日常に根ざした探究」:あくまで一人一人の当事者のための探究なので、テーマ・内容・行い方などが年度途中で変わってもよいことについて共通理解を図ります。当事者性の高い研究にするためには、その当事者の刻々と変化する探究が実現できるような研究の在り方であることが求められます。

③「指導案」:研究会は1回だけではなく、探究的に行うものである特性から、指導案の内容や形式、有無も探究者が決定できるようにしました。改めて指導案についてみんなで考えてみると、指導案のアイデアもさまざまなものが生まれました。

④「研究会の建て付け」:当事者が創り手となり、決めていきます。これまでも授業研究会、ワークショップ、講演会、探究発表などさまざまな研究会の形が生まれました。研究会は年間の回数制限はせず、複数回にわたって研究会を行った探究者もいました。また、授業を公開する際も、探究的に行うために「2週間授業を見合って応援し合う」などの方法により、学びが深まった例も生まれました。職員の学び方はまだまだ開発の余地があると感じています。

そして、そこから生まれる職員の探究は実に多様で、「学級経営研」「社会科の普段の授業を面白くする研」「保護者と子どもと考える学校目標研」「子どもの見方研」「マイプロジェクト研」など、多岐にわたります。

次回からは、これらの「個別最適な探究の具体」についてお伝えしていきます。