この連載もいよいよ最終回ですので、学校現場で伝えていただきたいポイントをまとめておきたいと思います。

①ギャンブルをやるなら開始年齢を極力遅く!学生のうちは手を出すな

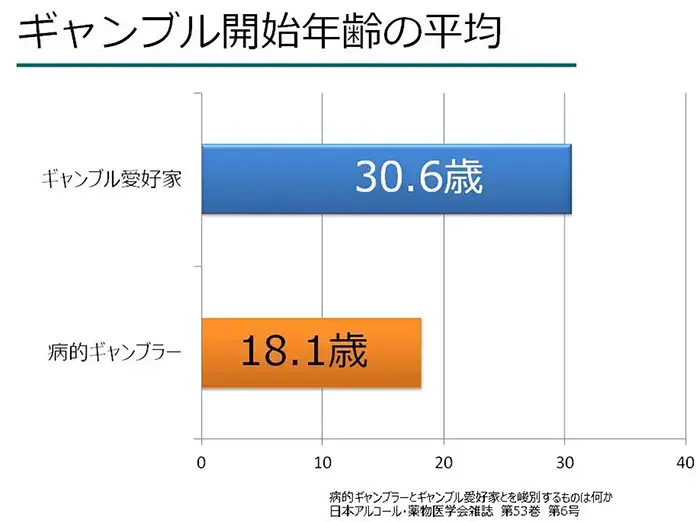

このことは学校現場でぜひとも伝えてください。ギャンブル愛好家にとどまれる人と、ギャンブル依存症を罹患(りかん)してしまう人では、ギャンブル開始年齢にはっきりと差が出ています(図参照)。

愛好家にとどまれる人のギャンブル開始年齢の平均は30.6歳。それに対し、依存症になる人は18.1歳と、下手をすれば高校時代からギャンブルに手を出しています。また、われわれのアンケート調査では、大学時代にギャンブル依存症を発症してしまうと約3割の人が中退してしまうという結果も出ています。

少なくとも大学を卒業するまでは、ギャンブルには手を出さない方がよいと、子どもたちに伝えてください。

②ギャンブル依存症は誰もがなる病気

次に伝えていただきたいことは、ギャンブル依存症はWHO(世界保健機関)で認められたれっきとした病気だということです。もし、「ギャンブルがやめられない」と思ったら、当会のような民間団体、各地の精神保健福祉センター、GA(ギャンブラーズ・アノニマス)という自助グループにつながり、サポートを受けるよう情報提供をしてください。

①絶対にお金を貸さない

周囲の人がギャンブル依存症でお金を無心された場合、貸さないと強い罪悪感を抱きます。でも、ギャンブル依存症者にお金を貸すことは、薬物依存症者に「かわいそうだから」と言って薬を渡してしまうのと同じです。絶対にお金は貸さずに「ギャンブルのせいでお金がないなら、相談に行った方がいいよ」と伝えるよう教えてください。「あなたに借金の申し込みをしてきたときには、既に金融機関には借りられなくなったからで、貸すことは助けることではない」と言い、罪悪感を払しょくしてあげて下さい。

②既に親が問題を抱えている場合

中には、既に親のギャンブル問題で苦しんでいる子どもがいます。その場合は、ギャンブル依存症者ではない配偶者の親に「相談できることを伝えて」と教えてあげてください。

子どもたちには、具体的な相談先やエビデンスを示すことが大切です。先生方がまず理解を深め、生徒たちへの予防教育の質を高めていただけることを心から願っています。(おわり)