保土ケ谷小学校の個別最適な校内研究は「自己の在り方を見つめること」から始まります。その上で、①「何を」②「どのように」学ぶのかを、他者と対話をしながら掘り下げていきます。今回もその当事者の探究の具体についてお伝えします。

保土ケ谷小学校では、探究者に伴走していただく講師を「escort runner」と位置付けています。それは一度の研究会だけでの講師(見る)・授業者(見られる)関係性ではなく、探究者と「escort runner」の「日常に根差した探究」における関係性の構築を目指すものです。その中で、「45分の授業だけでなく、日々の生活科の授業力を上げていきたい」という願いを持った野田教諭と根本教諭は、「escort runner」の存在について次のように語っています。

「横浜市立日枝小学校の前園健作先生に1年間伴走していただきました。連絡先を交換し、実際に単元をつくる際には、一緒に地域を探検して教材研究をしたり、授業を見せていただいて子どもたちが主体となっている場面について教えてもらったりしました。学んだことを生かし、自分たちで単元を立ち上げ、授業を行い、見ていただきました。生活科のプロの方に1年間を伴走してもらうことで、生活科の単元のつくり方や授業の環境づくり、子どもたちへの声掛けなど学び、自分たちの生活科への想いが変化していきました」

野田教諭・根本教諭と前園先生のつながりと探究はこれからもゆるゆると続いていきます。

保土ケ谷小学校では「職員」の個別最適な学びをテーマに、さまざまな立場の職員が当事者として探究を進めることができます。その中で、蓮沼学校事務職員は、自身の探究について次のように語っています。

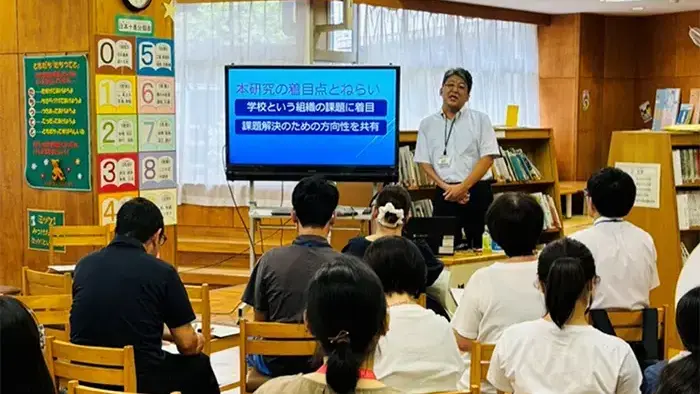

「学校教育を『チーム学校』として支えていくために、直接子どもたちに教育を行う教師(teaching staff)とその教育活動を支える教師以外の職員(nonteaching staff)の関わりを細胞や血液の循環に例えて組織論から考えてみました。その組織論において重要な要が情報の共有です。血管が細胞に酸素や栄養を運ぶのと同じように、職員間で情報を中心とした経営資源が循環し、組織力を高めることがよりよい教育の実践には不可欠だと改めて気付かされました」

公開研究会では、「学校事務職員の探究」に興味を持って来校した他校の事務職員の方の姿も多く見られました。学校事務職員の立場から有機的な組織づくりに寄与するために、蓮沼学校事務職員の探究は今後も続いていきます。