保土ケ谷小学校の個別最適な校内研究は「自己の在り方を見つめること」から始まります。その上で、①「何を」②「どのように」学ぶのかを、他者と対話をしながら掘り下げていきます。今回もその当事者の探究の具体についてお伝えします。

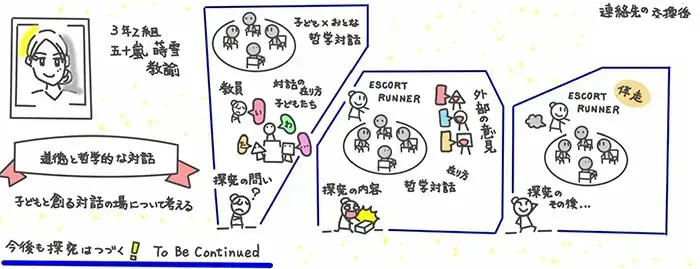

「子どもと先生が聴き合える場とはどう在るべきなのか」という「問い」を持った五十嵐教諭は、哲学的な対話を通して教室での対話の在り方を問い直そうという探究に挑戦しました。保土ケ谷小学校では、探究者の日常的な探究に伴走していただく講師を「escort runner」と位置付けています。2024年度はお茶の水女子大学附属小学校の神谷潤先生に伴走していただき、探究を積み重ねていきました。その中で五十嵐教諭は自身の探究について次のように語っています。

「当初は聴くことの大切さをどのように子どもに伝えていくのかについて悩みました。本音を語り合えるようなファシリテートの在り方や、相手の意見を尊重することの大切さについて哲学的対話を通して考え、日々実践しました。その積み重ねが、いつしか自然と『話したい』『聴きたい』といった子どもの姿や、対話における信頼関係を築くきっかけとなったと感じています」

五十嵐教諭は今年度の探究で学んだことを生かして、来年度は対話の場づくりを道徳の授業づくりにつなげていきたいと意気込んでいます。五十嵐教諭の探究は来年度へとつながっていきます。

保土ケ谷小学校では教職員の個別最適な学びをテーマに、さまざまな立場の教職員が当事者として探究を進めることができます。学校長という立場でも探究ができることを宮生校長は楽しそうに自身の姿で示し、次のように語っていました。

「心からやってみたい研究を考えるには、学校管理職としての仕事や時流に合わせた課題に対する研究テーマを一度『かっこ』に入れてみる必要性を感じました。その上で、自分のライフスタイルに深く関わっており、生命エネルギーの源という点でつながっていると考えられる『釣り』と『けん玉』を探究し、それが『学校経営』にどう影響を与えているのか考えることにしました。自分自身を突き動かしている源は何なのか、自分という人間の存在意義を追求していくことが学校経営および校内研究の推進力になると考えました」

公開研究会では、「校長の探究」に興味を持って来校した校長先生方の姿も多く見られました。宮生校長の探究は、次年度も保土ケ谷小学校で続いていきます。