そもそもDXとは何を意味するのでしょうか。経産省が公開している「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」によると、デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、「データやデジタル技術を使って、顧客視点で新たな価値を創出していくこと」とあります。世の中にはDXツールをうたっているサービスが「今なら無料で導入できますよ」とPRしているわけですが、それらを導入したからといってDX化が図られたというわけではありません。

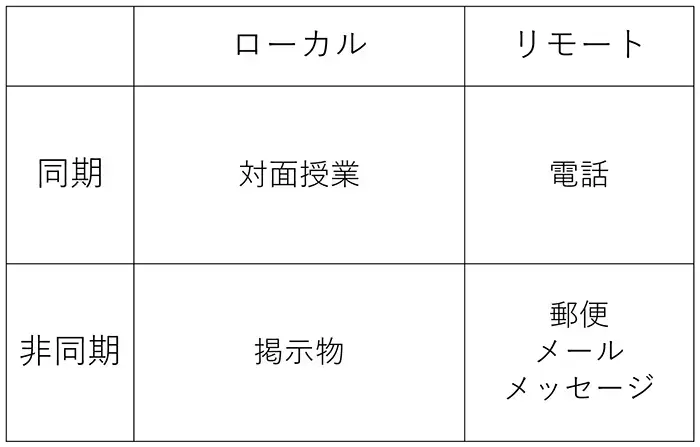

ここで、コミュニケーションの形態についておさらいしておきましょう。情報Ⅰの教科書でも扱っている内容ですが、コミュニケーションの形態は「ローカル」「リモート」と「同期」「非同期」のマトリクスで分類できます。ローカルはその場所、リモートは遠く離れた場所でのやりとりということです。同期・非同期は時間が同期しているかどうかで、同期なら同じ時間、非同期なら違う時間にやりとりしているということです。

この表にさらにコストの関係を入れて、「もの」と「情報」とで分けると興味深い構造が見えてきます。ローカルとリモートを比較すると、ローカルでのコミュニケーションの方が移動のコストがかかります。同期と非同期を比較すると、同期の方が時間のタイミングを合わせる必要があるためにコストがかかります。

人類はこれまで、技術の発展とともに新たなコミュニケーションの形態を可能にしてきました。対面で会話をするしかなかった頃は待ち合わせをして、時間も場所も合わせる必要があったために二重にコストがかかりました。文字が発明されて掲示板などが使われるようになってからは非同期のコミュニケーションが可能となりましたが、その場所まで移動するためのコストがかかりました。電話が使われるようになってからは移動のコストを削減することに成功しましたが、タイミングを合わせるというコストがかかります。最もコストが低いのがリモート・非同期のコミュニケーションです。

学校で授業を行う場合は、「ローカル」「同期」のコミュニケーションとなります。移動するコストも時間を合わせるコストもかかる、いわば最もコストの高い形態です。朝起きたら学校に登校して授業に参加するという行為は一見日常的ですが、今日の情報化社会において他のどの形態よりもコストのかかる行動なのです。