皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は、1次試験直前対策として、特に出題されやすい特別支援教育について、最近の動向も交えながら解説します。

従来までの特殊教育に代わり特別支援教育という言葉が登場してから約20年となりました。特別支援教育とは、障害のある児童生徒らの自立や社会参加に向けて、教育的ニーズに基づく必要な指導や支援を行うもので、特殊教育の対象となっていた知的障害などの5つの障害種に加えて知的な発達の遅れを伴わない発達障害も対象としています。特殊教育では、障害種に応じた指導を特別な場で行っていましたが、特別支援教育では、最初に障害の有無で分けるのではなく、必要としている児童生徒がいる場所で指導や支援を行います。こうした特別支援教育を推進することで、インクルーシブ教育システムを構築し、共生社会の実現を目指すという基本的な考え方を理解しておきましょう。

制度面では、2013年の学校教育法施行令の改正が重要です。この改正により、それまで障害のある児童生徒は原則として特別支援学校に就学するとされていた仕組みが見直され、本人や保護者の意向を最大限尊重し、市町村教育委員会が総合的に就学先を判断する仕組みに改められました。この背景にあるのは「障害者の権利条約」で定められた「インクルーシブ教育システム」の考え方があります。「合理的配慮」とともに基本的な内容も押さえておくことが求められます。

また、学習指導要領改訂(17、18年)では、普通学校に在籍する特別支援学級の児童生徒や、通級による指導を受けている児童生徒に対して、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成が義務付けられました(その他の特別な支援を必要とする児童生徒に対しては、2つの計画の策定の努力義務を規定)。早期から一貫した教育支援体制を整えることが重要視されています。

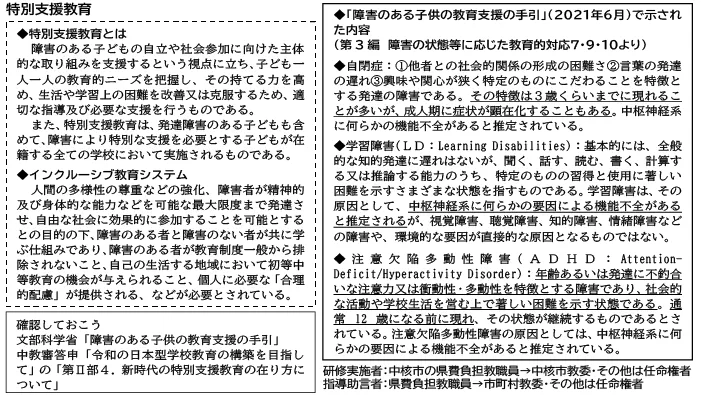

22年の調査によると、通常学級に在籍する「学習面又は行動面で著しい困難を示す」児童生徒の割合は、約8・8%であり、過去の調査と比較して増加しています。背景に発達障害が疑われる場合もあり、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害についての理解が求められています。文部科学省がまとめた「障害のある子供の教育支援の手引」の中で、障害ごとの特性や教育的な対応について詳しく整理されていますので、しっかり確認しておくと良いでしょう(第3編「障害の状態等に応じた教育的対応」)。

今後の方向性として押さえておきたいのは「連続性のある多様な学びの場」の整備です。障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に教育を受けられる条件整備を進めるとともに、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の整備が進められています。

さらに、次期学習指導要領の改訂に向けては、「多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方」が議論されています。これは、学習面や行動面で著しい困難を示す児童生徒だけでなく、日本語を母語としない児童生徒、特定分野に特異な才能を有する児童生徒、不登校や不登校傾向の児童生徒も含め、従来の画一的な教育課程では対応が難しい子どもたちを支える仕組みを目指すものです。こうした最新の動きについても、確認しておきましょう。

1.次の文は、「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」(2021年 文部科学省)の「第1編 障害のある子供の教育支援の基本的な考え方」の一部である。空欄に該当する語句を語群から選びなさい。

学校教育は、障害のある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「( 1 )」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも「( 1 )」の形成に向けた( 2 )教育システム構築のための( 3 )の推進が必要とされている。

( 2 )教育システムの構築のためには、障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その際には、それぞれの子どもが、授業内容を理解し、学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、( 4 )を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。

そのための環境整備として、子ども一人一人の自立と社会参加を見据えて、その時点での( 5 )に最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。このため、小中学校などにおける通常の学級、通級による指導、特別支援学級や、特別支援学校といった、連続性のある「多様な( 6 )」を用意していくことが必要である。

( 5 )とは、子ども一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等(以下「障害の状態等」という。)を把握して、具体的にどのような特別な指導内容や教育上の( 7 )を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。そして、こうして把握・整理した、子ども一人一人の障害の状態等や( 5 )、本人および保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、就学先の学校や( 6 )を判断することが必要である。

語群

ア 施設・設備 イ 学びの場 ウ 教育的ニーズ エ アセスメント

オ 共生社会 カ 全員参加型社会 キ 交流 ク インクルーシブ

ケ 生きる力 コ 障害による困難を克服する力 サ 特別支援教育

シ 交流および共同学習 ス:基礎的環境整備 セ:合理的配慮

2.次の文章は、「第Ⅱ部 各論 4.新時代の特別支援教育の在り方について」の一部である。空欄にあてはまる語句を、あとのア~コの中からそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

○特別支援教育は、障害のある子どもの自立や( 1 )に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子ども一人一人の( 2 )を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、発達障害のある子どもも含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。

○また、障害者の権利に関する条約に基づく( 3 )の理念を構築し、特別支援教育を進展させていくために、引き続き、障害のある子供と障害のない子どもが可能な限り共に教育を受けられる条件整備、障害のある子供の自立と( 1 )を見据え、一人一人の( 2 )に最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、( 4 )のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。

【語群】

ア 普遍性 イ 合理的配慮 ウ 連続性 エ 適性

オ 特性 カ 障害の程度 キ 教育的ニーズ ク 社会参加

ケ ユニバーサルデザイン コ インクルーシブ教育システム

1.解答 1:オ 2:ク 3:サ 4:ケ 5:ウ 6:イ 7:セ

2.解答 1:ク 2:キ 3:コ 4:ウ