月の時間外在校等時間は平均11時間、週の持ちコマ数は半減、午後は毎日探究学習――。学校裁量でできることを組み合わせ、教員の働き方改革と教育の質の向上の両方にアプローチし、「子どもも大人もいきいきする学校」へと改革を進めているのが、大阪市立長原小学校(市場達朗校長、児童116人)だ。同校では「やってみて、ダメだったらやり直せばいい」というマインドが、大人にも子どもにも浸透している。具体的にどのように改革が進んだのか、その過程や現在地を取材した。

長原小学校の改革は昨年度、大きく動き出した。「チーム担当制」「複数担当制」「全学年教科担当制」、そして「40分授業午前5時間制」の4つを同時に導入。市場校長は「これらを同時に始めたことで、一気に良い方向に動き出した」と手応えを語る。

「どの学校も人手不足だ。一人で抱え込むから苦しくなる」。市場校長はこの問題意識から、「できるだけ多くの大人が子どもに関わる」という明確な方針のもと、教員の体制を変えた。

まず、低・中・高学年ごとに複数の教員で子どもたちを見守る「チーム担当制」を敷いた。これが同校での、複数の教員で全ての子どもたちを見守る体制のベースとなっている。2学年間での交換授業や合同行事などの連携した活動も、日常的に行われている。

さらに、単学級の同校では、学級担任と特別支援学級担任の垣根を取り払い、ペアで進める「複数担当制」を導入。市場校長は「教科指導も生活指導も保護者対応も、全て2人で協力して進めている」と説明する。どの学年を持つかよりも、ペアの相性を重視して配置した。

加えて、全学年で専科教員を含め2〜3人の教員による「教科担当制」も導入。体制変化の相乗効果により、教員1人当たりの週の持ちコマ数は10コマ前後に半減した。小山真佳教諭は「低学年から教科担当制を取り入れたことで、授業準備時間が大幅に減り、教材研究に深く取り組めるようになった」と、その効果を実感している。

これらの改革に加え、時差通勤制度の積極的な活用や、定時退勤日の設定などにより、昨年度の月の時間外在校等時間は、平均して約11時間と大幅に減少。教員の負担軽減に大きく寄与している。

改革のもう一つの柱が、「40分授業午前5時間制」の導入だ。当初は反対意見もあったが、市場校長は「対話を重ね、『とにかくやってみて、ダメならやり直す』ことを約束してスタートした」と振り返る。

導入後、授業の質は向上し、子どもにも大人にもゆとりが生まれた。小山教諭は「午後3時には子どもたちが下校するので、会議や打ち合わせがあったとしても、その後に教材研究の時間も確保できている」と、時間の有効活用を喜ぶ。

この40分授業で生まれた午後の時間は、同校独自の「長原タイム」として活用されている。低学年は20分、高学年は55分と時間を設定し、各教科の単元をプロジェクト化するなど、カリキュラムデザインを工夫。子どもたちがやりたいことを追求できる探究学習やPBLの場となっている。

今年度6年生を担当する千坂尚登教諭は、3年間持ち上がりで同じ学年を担当しているが、昨年度から「長原タイム」ができたことで、特に教員と子どもの関係性の変化を感じている。「子どもたちがやりたいことに、教員が伴走して支援する形になってきている。子どもたちがやりたいことを実現できることは、教員としてもうれしい。教員から見た子どもたちの得意も生かしながら、学びを深めていきたい」と展望を語る。

昨年度の「長原タイム」では、個人探究やグループ探究、プログラミング学習に加え、地域住民を巻き込んだ「長原フェスティバル」を実施してきた。今年度はさらに地域連携を深め、校内スペースを活用した「長原ファーム」で育てた野菜を地域で販売する「長原マート」の活動にも発展しつつある。

取材日には、4年生が長原ファームで収穫した水菜や二十日大根などを、近所の老人ホームの駐車場で販売する「長原マート」を開催していた。子どもたちはCanvaで作成したチラシや手作りのレシート、野菜の説明シールを用意し、「長原産でーす!」「無農薬で体にいいですよ」と元気に呼び込みをしながら販売した。

合計金額の計算や、お釣りの受け渡しに慌てたりしながらも、わずか15分で完売。「もっとやりたかったなぁ!」と口々に言いながら学校に戻っていく子どもたちの背中は、自信に満ち溢れていた。

教職員と児童、双方に明らかな変化が表れてきている同校だが、改革は一朝一夕に実現したわけではない。

市場校長は2022年度の着任当初、「みんなで学校をつくる」というメッセージを発信し続けたものの、「なかなか浸透しなかった」と振り返る。23年度に着任した千坂教諭も、当時、授業後に職員室に戻ってこない教員が多く、「自分一人で解決しようとしている」と感じ、危機感を抱いていたという。

転機となったのは、23年度から研修講師として「先生の幸せ研究所」の大野大輔氏が関わったことだ。市場校長は「第三者の立場から冷静に学校を分析し、適切な学びの場を設定し、サポートしてくれた」と感謝する。

また、千坂教諭は大野氏から他校の実践を聞く中で「40分授業午前5時間制」を知り、「絶対にやってみたい」と感じたという。

「これによって放課後に余裕が生まれれば、職員室で皆が話す時間を確保できる。学校全体で改革に向かっていけるのではないか」。その予想は的中し、今では放課後にお菓子を囲んで教職員同士が気軽に話せる時間が生まれている。

学校改革の第一歩として、市場校長は「職員室を居心地のいい場所にすること」「ビジョンの共有」、そして「やりたいことを、できる・できないに関係なく出し切る」ことを提案する。

同校のビジョンである学校教育目標は「子どもも大人もいきいきしている学校」だ。そして、教職員で対話を重ね、子どもに付けてほしい3つの力を「自分からチャレンジする力」「自分で考えて、行動する力」「自分も人も大切にする力」とした。

市場校長は常に教職員に対し、「それって、子どもも大人もいきいきしている?」「それって、子どもの3つの力を育てている?」と問い掛け、ビジョンに立ち返って考えるように促してきた。

こうしてビジョンの浸透を図りながら行ったのが、「できる・できない」に関係なく、理想も含めて、それぞれがやりたいことを出し切るワークだ。

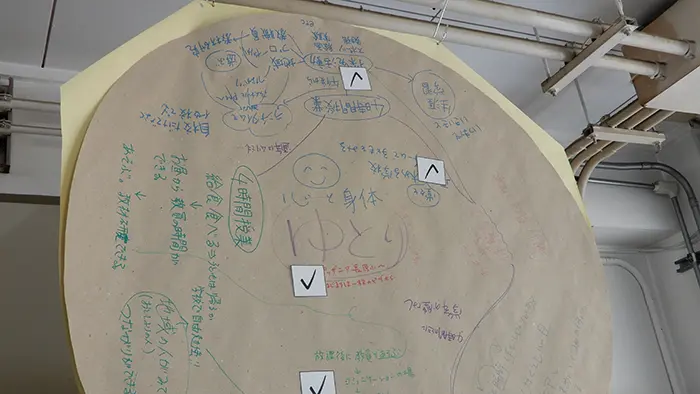

市場校長は「いろいろとやってみたいことはあっても、なかなか個人で提案して動き出すのは、きっかけがないと難しい」と話す。同校では円形のコミュニケーションボード「えんたくん」に、「ゆとりのアイデア」や「授業のアイデア」などのテーマごとに、やりたいことを全教職員が書き出していった。

今もそれらは、同校の職員室の後方にずらりと並んでいる。実際にやったものにはチェックを付けていき、チャレンジの結果が可視化されている。

このような過程を通じて、教職員の意識は「取りあえずやってみよう」「やってダメなら戻ればいい」「走りながら考えよう」という前向きなマインドに変化していった。

「校長が教員に対して『失敗してもいいやん』『ダメやったら、やり直したらええんやし』と言い続けてくれる。そして、同じことを教員が子どもたちにも言うことで、子どもたちにもそういうマインドが育ってきている」と小山教諭。「こうやったら、どうですか?」という提案の多さなど、子どもたちの挑戦する姿が増えてきたことを肌で感じている。

長原小の改革は、決して特例校でなくても、学校裁量でできることが多く、それらを組み合わせることで、相乗効果が生まれることを示している。市場校長は「学校裁量でできることは、教育委員会や校長会にお伺いを立てる必要もない。『ファーストペンギンになる勇気』と『ダメならやり直す覚悟』を校長が持てば、どこの学校でもできる」と力強く語る。

今後も持続可能な学校改革にしていくために、市場校長が見据えているのは「自走する組織」だ。「教職員に『どうする?』『どうしたい?』と問い続けることで、一人一人が当事者意識を持ち、自分で考えて行動できるよう働き掛けている」と語る。また、小山教諭も「保護者や地域との連携をさらに深め、コミュニティ・スクールの活動を強化していくことで、持続可能な改革につなげたい」と未来を見据えている。

次から次へとアクションを起こし続けた1年半だった。「今は少し、方向性にばらつきや、教員の間で温度差があるようにも感じる」と千坂教諭が率直に語るように、それぞれが当事者意識を持つことで、意見や考えがぶつかることも出てきている。ただ、市場校長は「良い意味で組織が活性化されている証拠」と前向きに捉えている。

「大人がやりがいを持っていきいきすることが、子どもたちにも影響を与えていく。大人が変われば、子どもは変わる。大人がどれだけいきいきするかに注力している」と、市場校長。「教職員に任せて、委ねて、信じ抜く」と覚悟を語った。